カシオ計算機が開発した産業用途向け組込専用プロジェクターが、製造現場のAR(拡張現実)情報表示ツールとして活用の幅を広げている。さまざまな業種の企業から要望があり、4月には建設現場向けのDX(デジタルトランスフォーメーション)ソリューション提供事業を手掛けるGRIFFY(東京都千代田区)と共同で、仮想標識表示システム「バーチャサイン」を開発した。建設現場のDX化を支援する新たなシステムとして期待されるバーチャサインはどのようにして生まれたのか―。開発の経緯と今後の展望に迫った。

■建設現場のDX化支援

カシオ計算機が2021年に発売した組込専用プロジェクター「LH-200」は、約20年にわたるプロジェクター開発で培ってきたノウハウを組み入れた産業用途向け専用機種だ。オフィスでのスクリーン投影ではなく、あらゆる場所に情報や映像を表示する「プロジェクションAR」を実現する。

本体はA5サイズで重さ約1.0kgと小型軽量が特長だ。2000ルーメンのプロジェクターで、世界最小・最軽量を実現している(2023年3月31日時点。JISX6911準拠で明るさ2000ルーメン以上のプロジェクターとして。カシオ調べ)。製造現場などでの使用を想定し、使用温度は0~40度に対応。独自の防じん設計を施した。24時間連続稼働が可能で、過酷な使用環境にも耐えられるように設計している。

産業用途に特化し、組込ができる小型プロジェクターがほとんどないため、幅広い業界から引き合いがあるという。加工・組込・検査作業などのガイド表示、工場内といった構内の作業現場での注意喚起や行動誘導の表示、作業進捗(しんちょく)情報の表示などにも使われている。

■仮想標識表示システム「バーチャサイン」をGRIFFYと共同開発

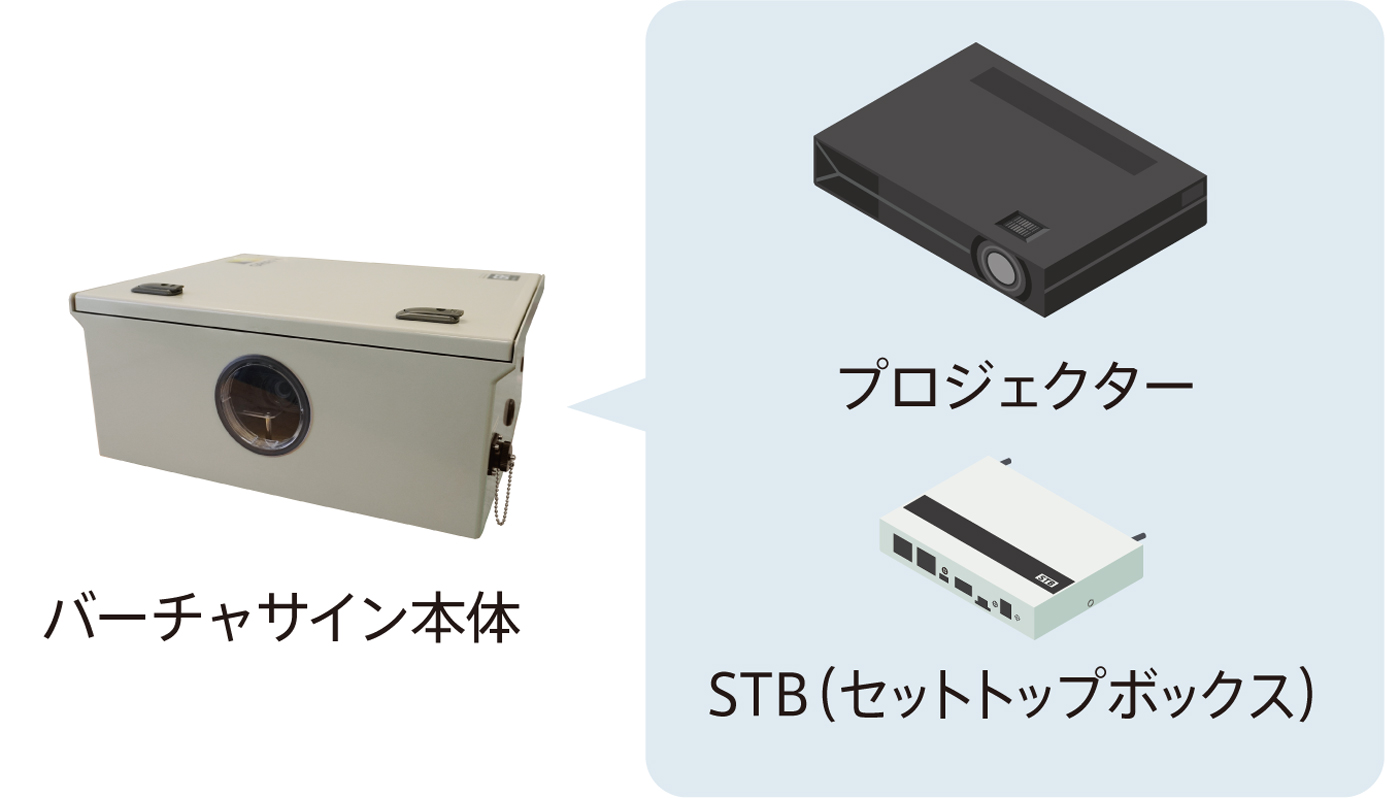

今回、GRIFFYと共同開発したバーチャサインは、トンネル工事や夜間工事などの現場で鮮明に標識を投影し、現場作業員への制限事項の周知や注意喚起を行うシステム。表示内容をクラウド上で管理できるだけでなく、遠隔で変更でき、各種センサー情報や監視カメラ映像も収集して投影できる。

開発を手掛けたGRIFFY営業本部営業推進部部長の吉村貴志氏は「建設現場ではさまざまなセンサーデータを収集して稼働状況の把握や危険予知などの情報共有を始めており、安全対策情報をサイネージで表示する要望に応えることが求められていた」と話す。

■過酷な環境でも利用可能

バーチャサインは建設現場の情報提供や共有の課題を解決するために開発したもの。過酷な建設現場の環境で運用できることが絶対条件であり、投影機器にはLH-200を選定した。GRIFFY企画部製品企画グループの都鳥真也グループリーダーは「過酷な環境でも利用でき、小型で産業用途に特化したプロジェクターはLH-200しかなかった」と振り返る。

LH-200の実装に向け、カシオ計算機とともに機器の検証を行っている。24年3月から、建設中のトンネル坑内にLH-200を持ち込み、工事現場における防じん性能の検証、標識などの視認性、現場での需要を検証した。「非常に過酷な環境だったが、約3カ月の検証で問題なく稼働を確認し、その後も継続して検証を続けている」(カシオ計算機)という。

検証を経て開発したバーチャサインは小型の保護筐体(きょうたい)にLH-200と通信機器や制御機器を組み込んだ。冷却ファンの設置や投影のチューニングなどを行い、モジュールの配置や筐体内の温度管理などを最適化。過酷な環境下でも安定して稼働できるようになった。

4月16日にサービスをスタートし引き合いも好調だ。23年からサービスを提供している建設現場に特化したオンラインサイネージシステム「Gフェイス」とも連携でき、建設現場で必要となる多様なデータを集約してリアルタイムで表示できる。

来年春ごろまでを目標にNETIS(新技術情報提供システム)の登録を目指す。全国の建設現場へ提案し、安全性向上や生産性向上の実現を支援していく。

GRIFFY吉村貴志氏と都鳥真也氏に聞く

■建設現場のDXをより簡単に

GRIFFY営業本部営業推進部部長の吉村貴志氏と企画部製品企画グループの都鳥真也グループリーダーに、バーチャサインの特長と今後の展開を聞いた。

―バーチャサインの強みはどこですか。

■クラウドから遠隔で変更

吉村氏 クラウドにつながり、さまざまな標識コンテンツを遠隔で変更できる。標識の設置や交換の手間もないため省力化が図れる。通信もLTE回線から有線LAN、無線LANが選べる。現場のセンサー情報や監視カメラの映像などを投影することもできるため、建設現場のDX化をより簡単に実現できる。

―LH-200を採用していかがですか。

都鳥氏 過酷な現場で使えるプロジェクターが他社にない上、実装に向けては一緒になって検証し技術協力を得られたことが良かった。製品化に向けてさまざまな苦労もあったが、建設現場で耐えられる性能が実現できたとみている。

―今後の展開について教えてください。

■次世代機さらに小型化

都鳥氏 次世代機は小型化をさらに進めたい。小型モデルのほか、通信機器などを別にし、設置の自由度が高いモデルを検討している。実際に利用した企業などからの声も聞きながら開発を進めていきたい。

吉村氏 展示会などでも多くの反響がある。トンネル内工事や夜間工事での危険予知などで活用できるし、どこでも使えるサイネージとして認知を上げていきたいと考えている。