2025.03.27 電力・通信の一体整備を地域活性化へ 三菱総研が連携シナリオを提言

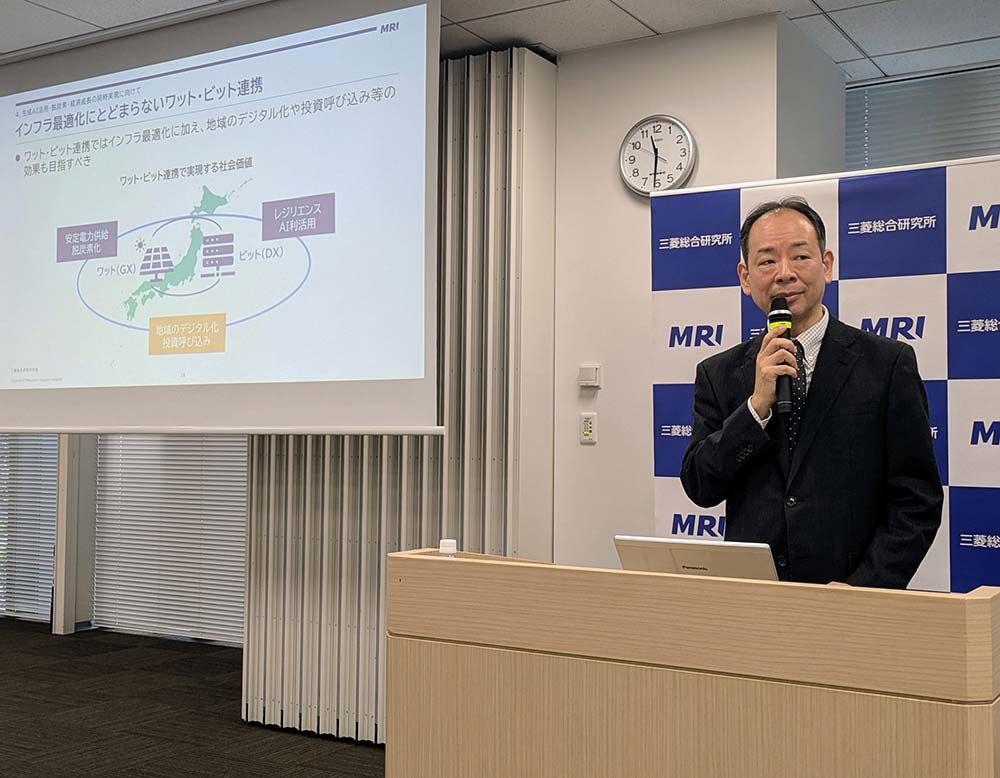

ワット・ビット連携の方向性について説明する三菱総合研究所の西角主席研究員=東京都千代田区

生成AI(人工知能)の普及などを背景にデータセンター(DC)で消費する電力量の急増が見込まれる中、DCを支える電力インフラと情報通信インフラを一体的に整備する「ワット・ビット連携」がクローズアップされている。こうした中で三菱総合研究所は、両インフラの連携策の方向性について提言。単なるインフラ論に終始することなく、地域経済への波及まで視野を広げて連携シナリオを描く必要性を強調した。

三菱総研は25日、「生成AI時代のワット・ビット連携の方向性」と題するメディア意見交換会を東京都内で開き、この中で連携シナリオを提示した。登壇した政策・経済センター主席研究員の西角直樹氏は、まずワット・ビット連携の実現に向けた課題を整理した。

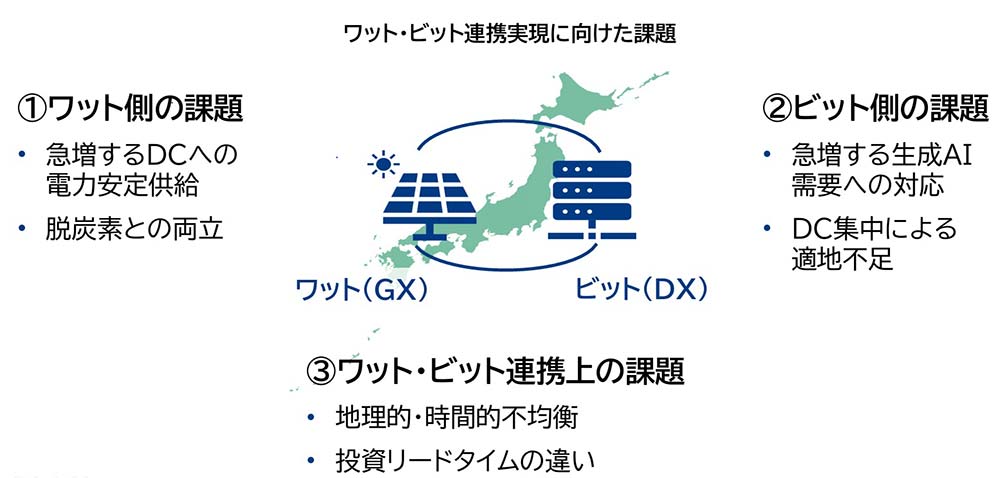

ワット(電力)側の課題として挙げたのが、DCへの安定的な電力供給と脱炭素の両立だ。政府は、2月に閣議決定した「第7次エネルギー基本計画」で脱炭素電源を最大限活用する方針を明記。中でも再生可能エネルギーについては、2040年度までに電源構成に占める比率を4~5割程度に引き上げるという目標を掲げた。西角氏はエネ基に触れた上で、大口需要家のDCに電力を安定供給するとともに、再エネなどの脱炭素電源の活用を促す必要性を説いた。

DCをめぐっては、国内外のIT大手などが生成AIの利用拡大に備えて大型投資計画を相次ぎ表明。建設計画が集中する首都圏などでは、DC用の適地が不足する傾向にある。こうした現状を踏まえて西角氏は、ビット(通信)側の課題にも着目。「急増する生成AI需要にどのように応えていくかが大きな課題だ」と力説した。

立ちはだかる「不均衡」の壁

その上で西角氏は、ワットとビットを連携させることの難しさを指摘した。国内DCの8割超が東京・大阪圏に集中する一方、脱炭素電源は地方に分散するという「地理的不均衡」が発生。再エネによる発電が日中に集中する一方、通信利用のピークは夜間に迎えるという「時間的不均衡」も生じているという。

両インフラは、投資のリードタイムも異なる。風力発電設備の場合、計画や建設から運転開始までに10年程度を要するが、DCは数年で稼働にこぎつける。発電設備の運転を待つ間にDCを取り巻く技術や環境が変化する可能性があり、両者間のミスマッチを解消するハードルは高い。西角氏は「ワット側とビット側がバラバラに動くと(地理的・時間的な不均衡などの)課題が解消されない。計画や見通しを共有し、戦略的に行動することが大事だ」と述べた。

さらに三菱総研は、生成AIの使い道を大きく二つに分類し、それぞれのデータ処理と電力消費の特性を整理した。一つ目の「学習」を見ると、大量の電力を必要とする半面、電力需給の調整役を担える可能性を秘めているという。このため例えば、DCの稼働率が低い時期や電力供給に余裕があるタイミングを選んで学習させることができる。二つ目の「推論」に必要な計算量と電力消費量は、1回当たりで見ると少ないが、その総量は利用者数に依存する。このため学習と比較して、電力需要のコントロールが難しいという。

データを運ぶ手法でDCを分散化

西角氏はこうした特性を踏まえながら、DCの地域分散でデータと電力の地理的な不均衡を解消する方策も提示した。一つが、超低遅延性が求められないデータを「運ぶ」という方法だ。具体的には、DCを脱炭素電源が豊富な地域に配置。通信網を使ってデータを送り、その地で計算処理を行うという仕組み。今後、高速・低遅延で安価な通信網が整えられ、地理的に分散したDCを仮想的に一つのシステムと見なしてデータ処理する「超分散コンピューティング」が実現すると、生成AIの推論など多くの処理を分散化しやすくなる。

ただ、自動運転車や医療・防災などの地域サービスには、データの「地産地消」が向く。西角氏は、地域で発生するデータを発生地に近いDCで処理し、必要な電力需要もその地の脱炭素電源で賄うという手法も有望視。東阪の適地不足や災害時のレジリエンス(回復力)という観点を考慮すると、こうしたアプローチでDCの分散立地を促す取り組みが期待されるという。

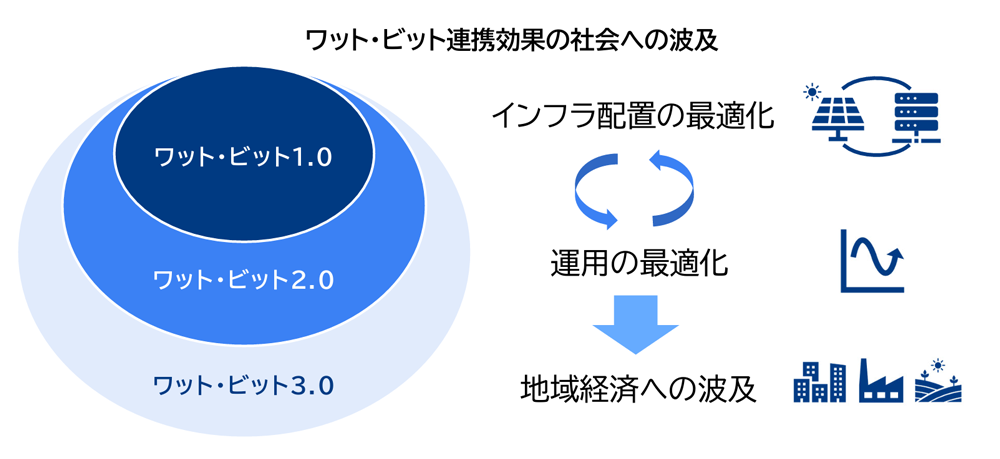

三菱総研は、3段階でワット・ビット連携を進めるという「見取り図」も示した。具体的には、DCなどのインフラを最適に配置する「ワット・ビット1.0」に取り組んだ上で、電力や計算の需給調整などの運用面を最適化する「ワット・ビット2.0」に移行。最終的には、地域に民間投資の呼び水となるデジタル基盤を形成して経済振興につなげる「ワット・ビット3.0」に進んでいく。西角氏は「ワット・ビット連携の最終的な価値は地域経済への波及だ。そこまで見据えて(連携の方向性について)考える必要がある」と力を込めた。

一枚岩でいかない合意形成

各段階の取り組みを軌道に乗せるためには、産業界にインセンティブを与えることが重要となる。ワット・ビット1.0で想定される施策の一つが、DC事業者が地域で脱炭素電源を活用すると電力料金が安くなるという仕組み。地域に「ワット・ビット特区」を設け、規制緩和などを通じてワット・ビット2.0に関する先端的な実証活動を促す展開も考えられるという。

とはいえ、ワット・ビット連携に関与するステークホルダー(利害関係者)が多いだけに、一枚岩になることは簡単ではない。それだけに、中長期的な視野でインフラ像を描いたマスタープランを関係者間で共有する対応が求められる。西角氏は、「DC事業者の計画にワット・ビット連携を合わせるというよりも、上位のマスタープランに事業者の行動を誘引するような考え方が必要になる」と力を込めた。同センター主任研究員の石田裕之氏も多様な利害関係者に言及し、「ビット」「ワット」「経済・社会」という視点から多面的に評価して合意形成を図ることを重視する必要性を強調した。

石破茂首相は2月のデジタル行財政改革会議で、看板政策の一つ「地方創生2.0」の文脈で電力と通信の効果的な連携に触れ、速やかに官民一体で議論する協議会を立ち上げるよう指示。これを受けて総務省と経済産業省は21日、「ワット・ビット連携官民懇談会」を始動させた。同懇談会は6月をめどに検討の成果をとりまとめる予定で、関係事業者を巻き込んだ議論の行方に注目が集まりそうだ。