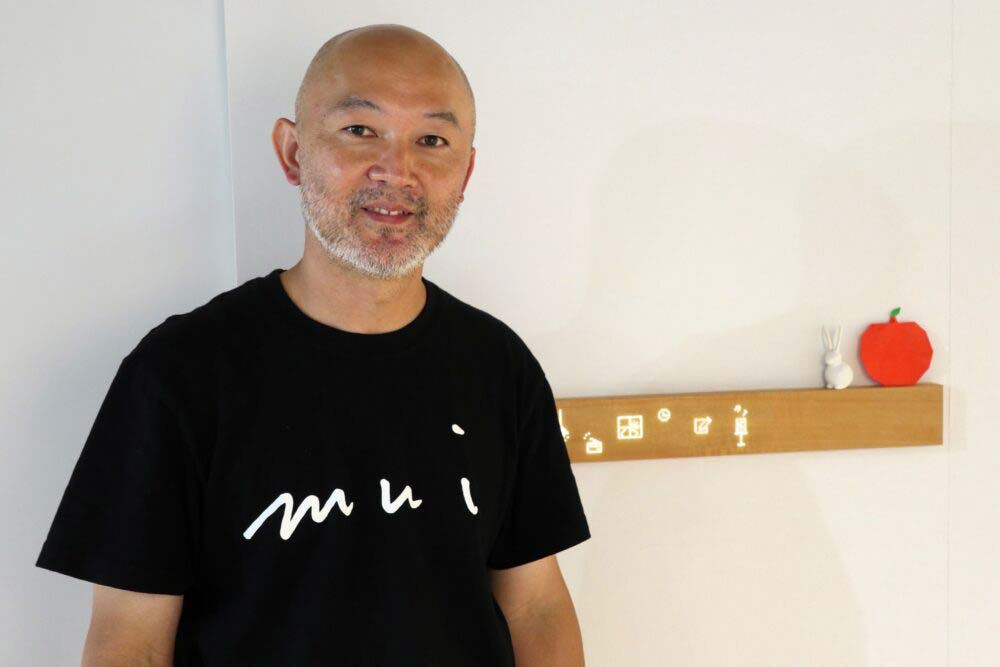

2025.01.28 mui Lab 大木和典社長に聞く スマートホーム市場の現在とこれから

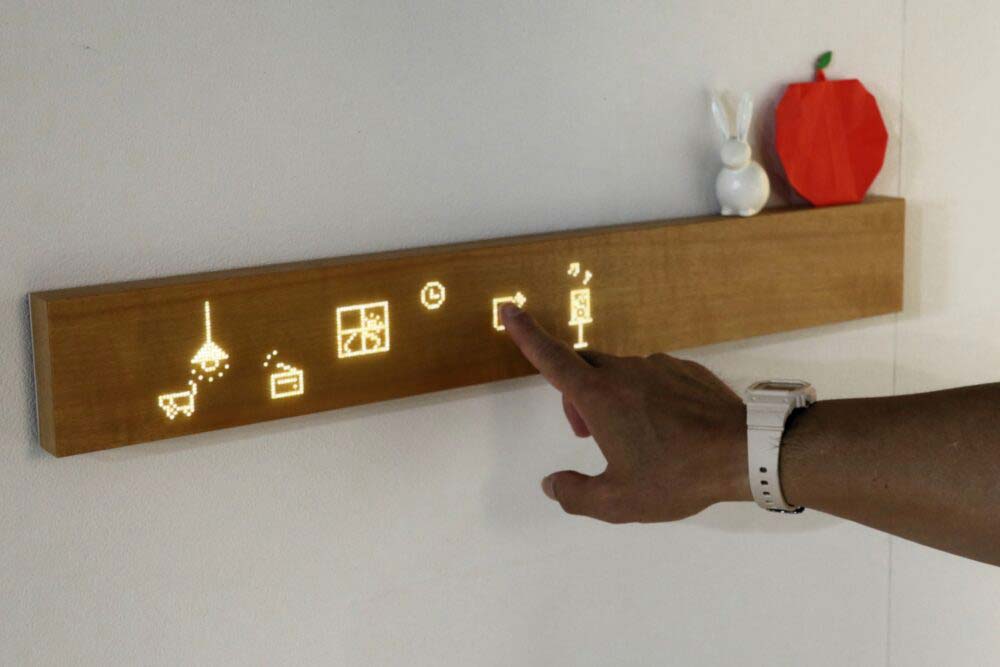

CES 2025の出展ブース(提供写真)

木製のスマートホームコントローラー「muiボード」の開発・制作などを手掛けるmui Lab(京都市中京区)は、世界のテクノロジー企業が最先端技術を披露した展示会「CES 2025」に出展。大木和典社長にCES出展の手応えや今後のスマートホーム市場について話を聞いた。

―今回の出展概要を教えてください。

大木社長 CESには2019年に初出展し、今年で6回目の出展。muiボードの第2世代を展示した。muiボードを含むmui OSで「CES INNOVATION AWARDS」も受賞した。

―出展の手応えはいかがでしたか。

大木社長 住宅関連や、国際的な通信規格「Matter」を必要とする家電メーカー、通信会社などの日系企業の既存と新規のお客さまと、海外企業を中心にパートナーシップの構築を目指した。具体的な商談フェーズに入っていて、有望な取引先と商談ができた。IKEAのスウェーデンチームも来た。

―特に、スマートホームで進化していると感じた理由は。

大木社長 スマートホームのブースが増えていて、市場が大きくなってきていると感じた。海外のスマートホーム市場は進んでいて、変化があった年だと思う。

Matter規格が実装フェーズに来ていると感じた。プロユースの提案でビル向けのソリューションを構築している会社もあった。セキュリティ関連の展示も広がっている。

ロボット掃除機の展示も多いと感じた。家の中を動いてセンシングできるのはメリット。今後どう変わっていくのか注目している。

―家の中を動いてセンシングするというのが今後の注目になると。

大木社長 スマートホーム機器は固定して使うものが多い。ロボットは可動域が広がるため、固定されるものと可動するものが相互に通信して人のデータを取れるようになる。

muiボードは固定して使う。Matterに対応する機器とシームレスにつながることで、家の中の可視化もできるだろう。

ヘルスケアやエネルギーマネジメントなどでユーザー体験を高めながら課題解決につなげるために、グローバル市場で、私たちが持っている能力で何ができるのか検討の余地がある。

―世界のスマートホーム市場の状況をどう見ていますか。

大木社長 日本では「スマート家電」と表現されることが多いが、本来スマートホームは一連のつながりがある製品群やネットワークの仕組みに準拠していることが重要になる。

その視点に長けているのが、モノづくりが強い中国。中国企業はブランディングも上手く、洗練されてきている。アメリカは製品を活用したプラットフォーマー的視点が強いと感じる。

―日本は今後どのような立ち位置になるでしょうか。

大木社長 スマートホームに関しては、日本はあまり追えていない印象。電化が進む中で、空調メーカーは強みになるだろう。日本の空調技術は世界の中でも高いレベル。スマートホームの空調領域など、アメリカなどでも需要がある。