2025.03.07 自動配送ロボで「20キロ走行」実現へ 経産省が集中的な実証実験

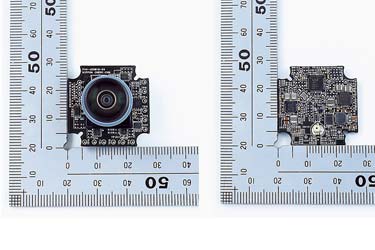

経済産業省で披露された中速・中型の自動配送ロボット(経産省提供)

経済産業省は、公道を走行できる自動配送ロボットの選択肢を広げることを目指し、2025年度から集中的に実証試験を始める。有識者会議の提言で示した方針で、本体を軽自動車より一回り小さいサイズに拡大し、最高時速も20キロメートルまで引き上げることを目指す。多彩なロボットが活躍する機会を増やし、物流分野で深刻化する人材不足や買い物困難者の解消といった課題の解決につなげたい考えだ。

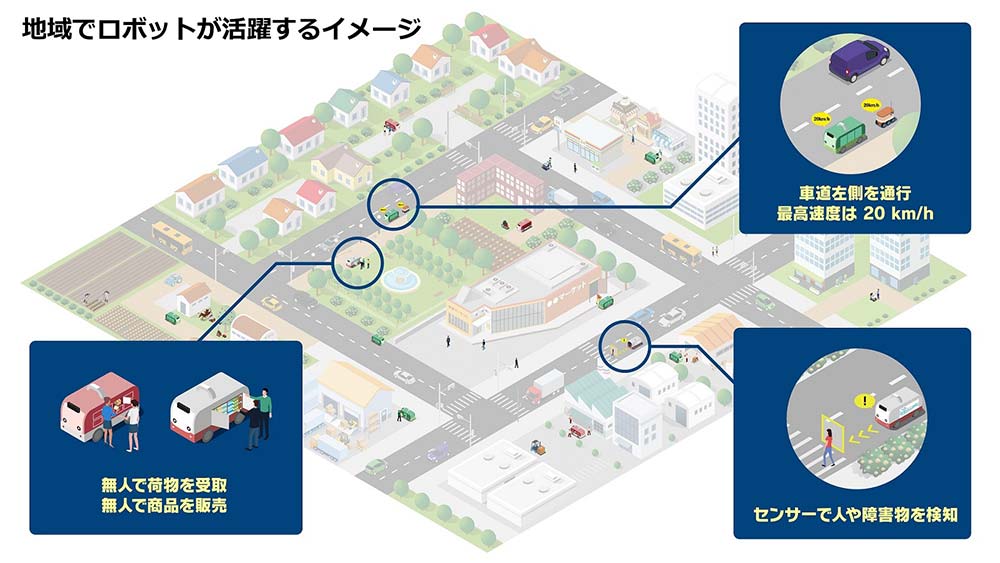

自動配送ロボは、物流拠点や小売店舗などで荷物や商品を配送する役割を担う。経産省は、その社会実装に向けた有識者会議「より配送能力の高い自動配送ロボットの社会実装検討ワーキング・グループ」で24年7月から議論を重ね、自動配送ロボの将来像をまとめた。27年度ごろまでの3年間で集中的に実証実験を行うというロードマップも提示。積み重ねた実験成果を生かして目指す姿を具体化し、社会実装の実現方法を詰めることを狙う。その過程で安全性の担保や既存交通との調和という観点も重要となるため、関係省庁との協議も重ねたい考えだ。

自動配送ロボの社会実装に向けては、23年4月に改正道路交通法が施行。同法で、最高時速が6キロメートルで長さ1.2メートル以下などの条件を満たす車両が「遠隔操作型小型車」に分類され、歩道を走れるようになった。経産省は、その範囲を広げることを視野に実験を推進。24年度補正予算で買い物困難者対策につながる自動配送ロボの関連予算を確保しており、今春に支援先の公募を始める予定だ。

例えば、長さ2.5メートル、幅1.3メートル、高さ2.0メートル以下という中型ロボが同20キロメートル以下で、道路の左側端に寄って通行することを想定している。今後の実験では、機体や通行方法に関する安全性のあり方を探るとともに、社会の受容性という観点からも検証。中速走行になると低速よりも自動走行技術の重要度が増すため、運用技術にも焦点を当てることになりそうだ。

欧米や中国が社会実装で先行

既に世界各地で、輸送能力が大きい中速・中型を含めて自動配送ロボの活用が広がっている。特に欧米や中国では、複数のロボット事業者が中速・中型ロボットの開発を進め、 量産段階に移行した企業も存在。各社は物流事業者や小売り事業者と連携し、さまざまな事例を生み出している状況だ。一方で日本に目を向けると、インターネット通販の普及などを背景に増える配送需要に供給が追い付かない状況が続いている。27年に約24万人のトラック運転手が不足し、30年には物流需要の約34%が運べなくなるという試算もある。 日常の買い物が困難な生活者も年々増える傾向にあり、こうした課題への対応が急務となっていた。

経産省の試算によると、中速・中型ロボットによる配送サービスが生み出す付加価値や雇用の創出などを含めた経済効果は年間で数千億円規模に達するという。それだけに先行する各国の動きに乗り遅れないよう、自動配送ロボの産業化を促す対応が求められている。同省商務・サービスグループ物流企画室の担当者は、「人手をかけなくてモノが運べる未来を見据えて、自動配送ロボの社会実装に取り組むプレーヤーや実証実験を増やしていきたい」と強調した。