2025.07.11 【育成のとびら】〈53〉製造業の新入社員のキャリア志向、半数以上が「なし」「未定」と回答

前回まで2025年度の新入社員の意気込みや目指す社会人像、会社に求めるフォローなどについて紹介してきた。ただ、同じ新入社員でも業界や業種によって違いはないのだろうかと疑問に思った読者もいるのではないだろうか。

今回から3回に分けて業種別の新入社員の特徴についてみていきたい。当社ALL DIFFERENTとラーニングイノベーション総合研究所による新入社員3933人の調査から掘り下げる。1回目は製造業の新人のキャリア志向に焦点を当てたい。

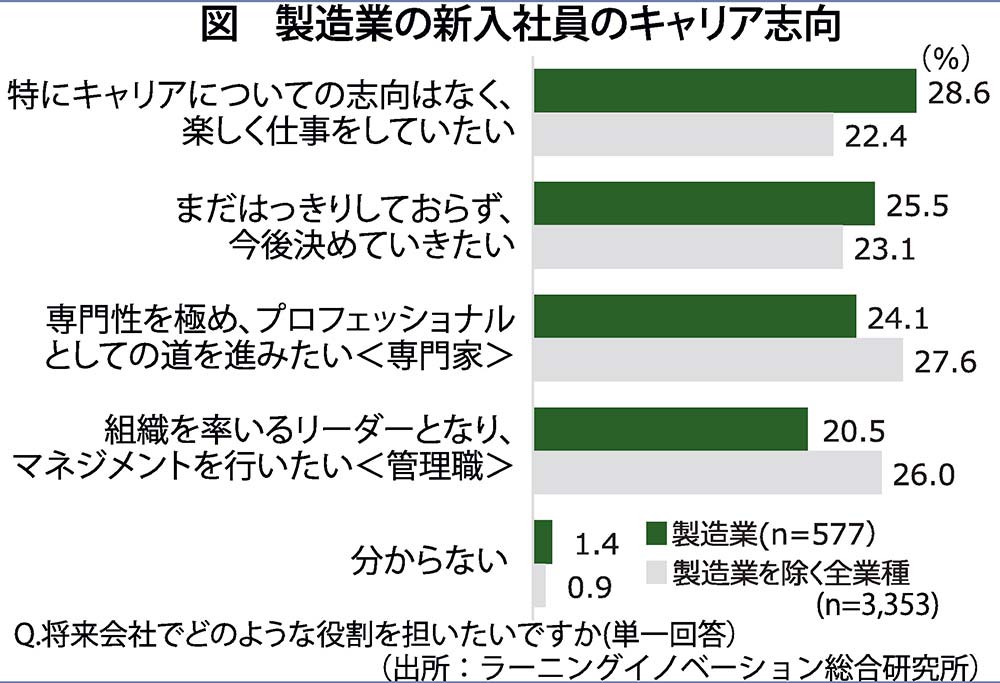

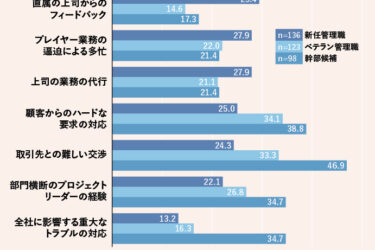

将来会社でどのような役割を担いたいか質問したところ、製造業の新入社員は「特にキャリアについての志向はなく、楽しく仕事をしていたい」と回答した割合が28.6%と最も多く、「まだはっきりしておらず、今後決めていきたい」が25.5%と続いた。どちらも他業種よりも高く、それぞれ6.2ポイント、2.4ポイントの差となった。

一方、「専門性を極め、プロフェッショナルとしての道を進みたい(専門家)」(24.1%)と「組織を率いるリーダーとなり、マネジメントを行いたい(管理職)」(20.5%)と回答した割合は、それぞれ他業種より3.5ポイント、5.5ポイント低くなった(図)。

本調査結果から、製造業の新入社員は今後の進みたい方向や成長について、明確なイメージを持てていない人が多いと推察される。

キャリア自律の支援

近年、ジョブ型雇用など企業の人材戦略と経営戦略の連動性を高める動きが広がっている。個人においても人生100年時代と言われる中、〝キャリア自律〟こそが組織・個人ともに重要と言われている。

しかし、入社間もない新入社員の多くは業務の具体的な内容や多様なキャリアパスについての知識・理解が不足しているため、自発的なキャリア構築に取り組むのは難しいのが実情だろう。

企業は、新入社員の主体的な成長を促すため、キャリアを考える「きっかけ」と「考え方のヒント」を提供し続けることが大切だ。具体的には、多くの先輩社員と対話する機会や、上司とキャリアについて相談できる機会を提供することが挙げられる。

先輩との対話では、さまざまなキャリアを持つ先輩から具体的な経験やエピソードを聞くことで、どのようなキャリアがこの会社で築けるのかというイメージを持ちやすくなるはずだ。そうした多様な選択肢と可能性があることを理解したうえで、上司やOJT担当者と1対1の面談ができる機会をつくることが重要だ。

これにより、新人はよりキャリアについて具体的に相談できるようになる。今後何を目指し、どのような仕事に取り組んでいきたいかを考える機会を、面談を通じて定期的に持てれば、仕事における自身の成長について主体的に考えを深めやすくなるだろう。

ただ、こうした取り組みを行う際は支援者(面談する管理職やOJT担当者、座談会に参加する先輩社員ら)によって支援の質にばらつきがでないように留意する必要がある。支援者には傾聴の姿勢や、深い内省を導く質問力が求められるため、事前に期待する役割を伝えたうえで、支援のためのコミュニケーショントレーニングを行うことが大切だ。

次回は卸売業・小売業の新入社員の特徴について紹介する。(つづく)

〈執筆構成=ALL DIFFERENT〉

【次回は7月第4週に掲載予定】