2025.09.26 【育成のとびら】〈58〉 メンター育成の効果とは…後輩育成を通じ、メンター自身も成長

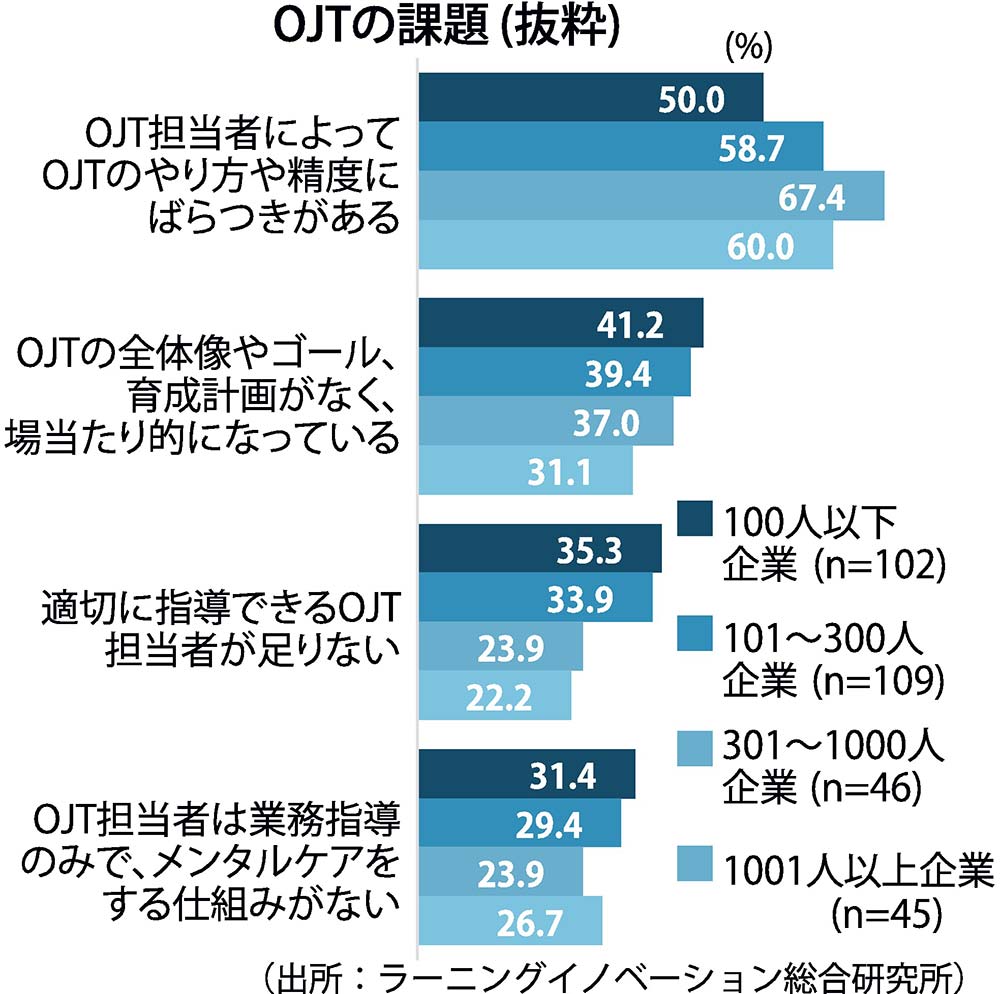

当社ALL DIFFERENT・ラーニングイノベーション総合研究所による人事部の意識調査(2024年10月~25年2月実施)でOJT(オンザジョブトレーニング=実地研修)の課題について聞いたところ、2~3割の企業が「メンタルケアの取り組みがないこと」を課題として認識していた。特に、従業員が300人以下の企業では約3割が「課題だ」と回答した。

実際、「新入社員や若手社員のメンタルケアの一環として、メンター制度を導入したいが、社内にメンターを務められる社員がいない」という相談が当社にもよく寄せられる。

メンターの資質

メンター役の先輩社員には、育成対象の新人・若手(メンティー)の良き相談相手となり、悩みを引き出し、不安を乗り越えさせるなど、精神支援の役割が求められることを前回述べた。

メンターとしての活動は、通常の業務や指導とは異なる取り組みのため、適切にアサインメント(任命)を行わないと、先輩社員は戸惑いや反発を覚えるかもしれない。

メンター制度を有効に機能させるためには、制度を始める前にメンター役になる社員に必要となる知識や内容を事前に学んでもらうことが望ましい。

具体的には、メンターとして役割を果たすための「組織の育成方針」や「メンターの役割」「メンティーへの適切な姿勢」などについての理解が求められるため、メンター制度の内容だけでなく、メンタルサポートに関するスキルを高めるプログラムを用意するのがいいだろう。

メンターの基本的なスキルが平準化されていることも不可欠だ。情報共有の方法一つとってみても細部まで明確にしておかなければならないだろう。例えばメンティーの状況を、メンティーの上司や人事に報告する際、メンティーのプライバシーにかかわる情報や機微な内容については、共有の可否を事前にメンティーから許可を得る必要がある。こうした点もメンター全員が把握していなければならない。

また、メンティーとの面談の際には、悩みなどの本音を引き出す傾聴力や質問力、課題解決へ導く情報整理力、思考力、コーチング力といった応用的な実践が求められる。

メンターとなる先輩社員がこうしたスキルを体系的に学び、実践することで、メンター自身のリーダーシップとフォロワーシップ(上司を支援する力)の研さんにもつながる。つまりメンター育成に取り組むことで、メンティーの精神支援が実現できるだけでなく、メンターに選ばれた先輩社員のスキルアップも期待できるのだ。

企業には、育成対象者だけでなく、指導や育成をする側の社員の成長も醸成し、組織全体の成長につなげるような本質的な組織開発・人材育成の取り組みが求められている。

次回は、最新の調査から、管理職のリーダーシップの発揮に影響を与えた経験や「管理職になって良かった」と感じていることなどについて紹介する。(つづく)

〈執筆構成=ALL DIFFERENT〉

※電波新聞は9月30日付をもって日刊紙の発行を取りやめます。10月からは毎週月曜日発行の週刊電波新聞を創刊します。本コラム「育成のとびら」は好評につき週刊電波新聞でも引き続き連載をしていきます。次回は10月13日(月)号で掲載します。