2025.09.09 文科省が「縦型GaN」実用化に向け概算要求 半導体エレクトロニクス推進室長に聞く

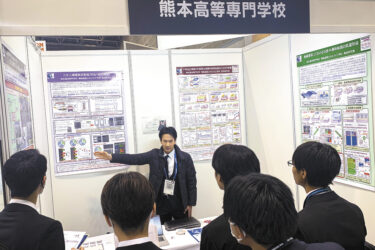

「縦型GaNパワーデバイスを企業の研究開発レベルまで持っていきたい」と語る澄川氏

文部科学省は2026年度の概算要求で、窒化ガリウム(GaN)を材料とした半導体の研究開発を強化する事業の予算を計上した。大電流・高電圧に対応できる「縦型GaN」の研究を支援する公募事業だ。同省研究開発局環境エネルギー課の半導体エレクトロニクス推進室長を務める澄川雄氏に話を聞いた。

今回の事業は、同省が21年度から進め今年度で終了するパワーエレクトロニクスに関する研究開発支援事業を発展させた取り組みでGaNに焦点を当てた。期間は来年度から30年度までの5年間の計画で、来年度分として14億円を概算要求に盛り込んだ。

澄川氏はその目標について、「これまでの事業で一定程度成果が出てきた縦型GaNをもう1歩引き上げ、社会実装の段階に持っていくこと」と語る。

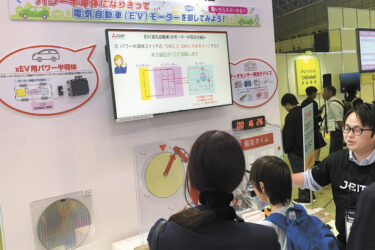

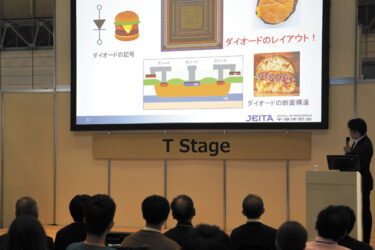

縦型GaNは、GaN基板上にGaN層を形成する「GaN on GaN」など、単結晶のGaN基板を形成し、素子に対して垂直方向に電子が流れるようにする。チップ面積に対して効率よく電流を流せるため、高電圧で大電流に対応するパワー半導体を実現できる。GaNはこれまでケイ素(Si)やサファイアと重ねて特殊な界面を作る「HEMT(高電子移動度トランジスタ)」という構造で、電流が横方向に流れるものが主流だった。

高周波特性を強みとするGaNだが、縦型により、大電流を流せる特性を持つ炭化ケイ素(SiC)の導入が進む電気自動車(EV)などへの展開も狙う。それ以外の用途として、データセンターも想定する。

縦型GaNパワーデバイスの実用化に向けた課題について、有識者による検討会を踏まえ、澄川氏は「デバイスとして動かせるところまでは実証できたが、その学理的メカニズムの解明には至っておらず、企業側も投資判断がしづらい状況」とみる。

それを解決するため、公募事業を通じ、縦型GaNに関する研究を進化させながら、それに対応した周辺機器の研究も進める。さらに、AI(人工知能)技術の活用も追求。技術者の減少なども踏まえ、これまで経験や勘に依存する属人的な要素が強かった研究開発の手法を見直す。

研究開発だけでなく、企業を巻き込んで産業化を同時に進められるような制度設計も検討しているという。

<執筆・構成=半導体ナビ>