2025.09.12 【育成のとびら】〈57〉メンター制度の導入のポイントは「目的の設定」と「期待の伝達」

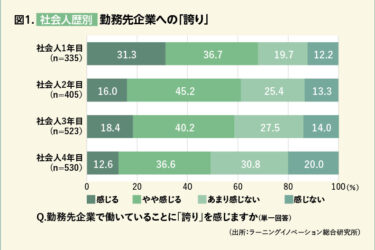

前回、社会人1年目社員の4人に1人が、「職場でメンタル面の支援をしてもらっている実感がない」と回答した、当社ALL DIFFERENTの若手社員調査の結果を紹介した。

職場における長期的メンタルサポートの一つとして有効なメンター制度は近年、厚生労働省の人材確保等支援助成金の対象となるなど、若手社員らの離職対策としても注目されている。

しかし、メンター制度は適切に設計しなければ、十分な効果を得られにくい。今回は、対象者と指導者の組み合わせだけでなく、導入目的や運用方法など、押さえるべきいくつかの重要なポイントと制度設計について解説したい。

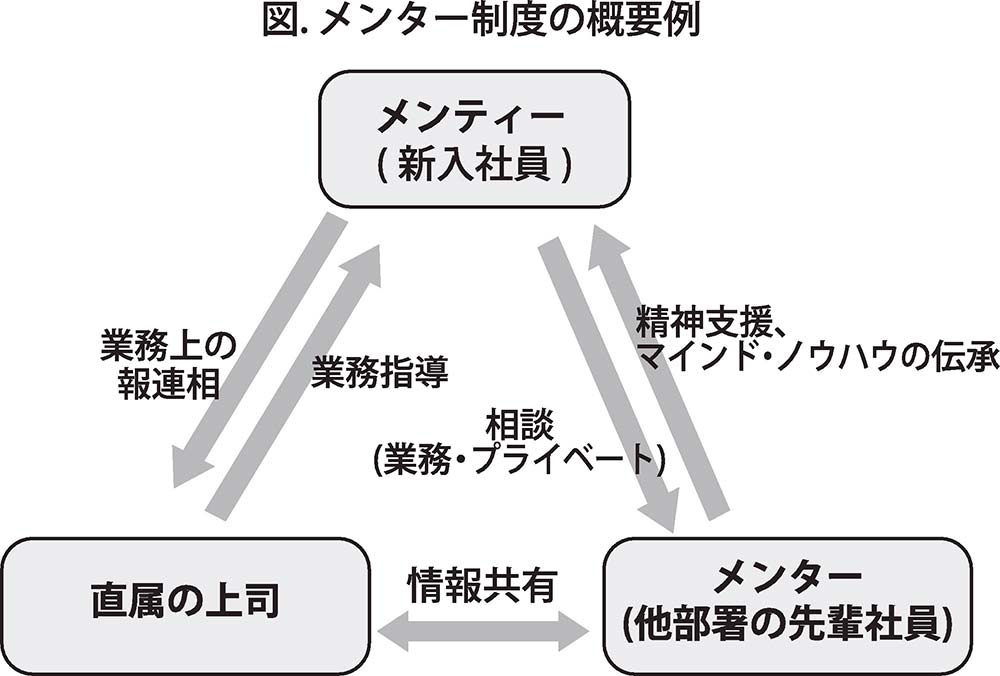

メンター制度は通常、社会人歴の浅い新入社員や若手社員(=メンティー)に対して先輩社員(=メンター)が支援するもので、メンターは直属の上司以外が務めることが多い(図)。

メンターは、メンティーの悩み相談の相手となり、精神的安定の支援をしたり、メンターが持つ知識・技術やマインド(思考・姿勢)、ノウハウを伝え、メンティーの育成を支援したりする。

導入目的を明確化

まずは、制度の導入目的を明確にすることが重要だ。精神支援のみか、業務上の問題解決の支援まで想定するか、導入目的によってメンターの人材要件も変わってくる。

次に運用方法について、面談の頻度や情報連携の方法、運用期限などを決める。メンティーの入社歴や社会人歴が浅い場合は、週1回から少なくても月1回に設定されることが多い。

さらに、メンターとメンティーの上司、人事担当者でどのように情報共有を行うか検討することも必要だ。事前に情報共有の方法を決めておかないと、メンティーのメンタル不調など、メンターだけで解決できない事態が起きた場合に適時適切な対応ができなくなるリスクがあるからだ。

その後は、メンティーとメンターをそれぞれ選定するとともに組み合わせを決定し、それぞれに制度の目的や運用方法などを説明する。ここでポイントとなるのは、メンターへの期待の伝達だ。

例えば、メンターに選ばれることは後輩の指導者として、さらには次世代のリーダーとして会社から期待されている証しであると伝えることで、メンターの取り組み姿勢に良い影響を与えられるだろう。

実際に導入が始まった後も定期的に制度がうまく機能しているのか確認していくことが必要だ。メンティーに加え、メンターとメンティーの上司らに状況を確認し、必要に応じてメンティーとメンターの組み合わせ変更なども行うべきだろう。

新入社員や若手社員の精神支援のためにメンター制度を導入する際、適切な制度設計は必須だが、それだけでは不十分だ。メンター制度の効果は、各メンターの制度への理解やコミュニケーションスキルなどに依存する割合が高いからだ。

次回はメンターにはどのような資質やスキルが求められるのか、メンター育成について解説する。(つづく)

〈執筆構成=ALL DIFFERENT〉

【次回は9月第4週に掲載予定】