2024.06.07 【やさしい業界知識】産業用モーター

産業用モーターの模型

さまざまな産業機器の動力源

各国で高効率規制導入

産業用モーターは、ビル、工場などの空調機器、輸送機器、工作機械、製造装置、建機、昇降機などさまざまな産業機器の動力源として使われている。

産業用モーターは、主に三相交流式の誘導モーターを示す。三相交流(電圧は国によって異なり、日本は200/220/415V)は、大容量の電気を効率よく送るための送電方式だ。産業用モーターを含め生産設備を使う工場やビルなどを対象としている。

これに対して、冷蔵庫やエアコンなど家電製品を使用する家庭向けは単相交流(同100/200V)が主になっている。電気自動車(EV)を動かすのは交流式モーターで、搭載しているバッテリーの直流を交流に変換して回転数を変える。

モーターは1831年にイギリスの物理学者のマイケル・ファラデーが、コイルの中で磁石を動かすとコイルに電流が流れ、電気エネルギーと機械エネルギーが相互に変換可能であることを証明した「電磁誘導の法則」から始まっている。

モーターは磁界(磁石)を回転させ、導体(コイル)に流れる電流に働く力を回転力として取り出している(フレミング左手の法則)。これに対して発電機は磁界の中で導体が動くと、導体に電流が流れる原理を応用している(フレミング右手の法則)。

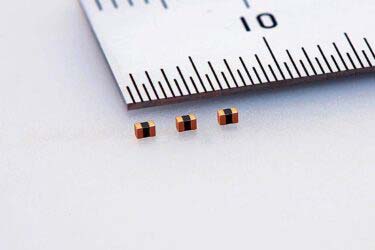

国内で1億台普及

資源エネルギー庁の調査によると、三相誘導モーターは国内で約1億台普及している。国内全消費電力量の約55%、産業部門の75%を占める。世界的にも同様な傾向にあり、産業用モーターの高効率化は省エネ・CO₂削減効果が大きく、各国で高効率規制の導入が進んでいる。

産業用モーターの高効率化は、電気を回転運動に変化する際に、モーターの内部で一部が熱エネルギーとして消費されてしまうので、この損失をいかに低減するかが重要になる。

米国、韓国など多くの国は、国際電気標準会議(IEC)が定める規準を採用している。日本では「トップランナー方式」と呼ぶ基準が採用されている。国内向けに出荷する同モーターは基準のエネルギー消費効率を下回らないようにしなければならない。海外に輸出する場合はそれぞれの国の基準が適用される。

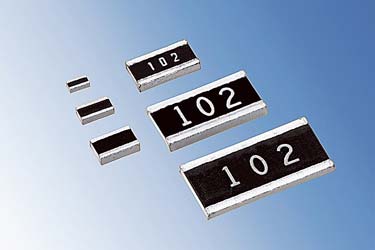

IE5クラス製品登場

最近はIEC基準の最も上位のIE5クラスを達成した製品も登場。これによると15kWの製品で3000回転/分における効率基準値は93.7%(入力に対する出力比)になっている。(毎週金曜日掲載)