2024.06.10 東大、国際下水疫学講座を開設 パンデミックに備え研究進める

報道陣との質疑応答。左から小林イノベーションフォロー、的場常務執行役員、片山特任教授、北島特任教授

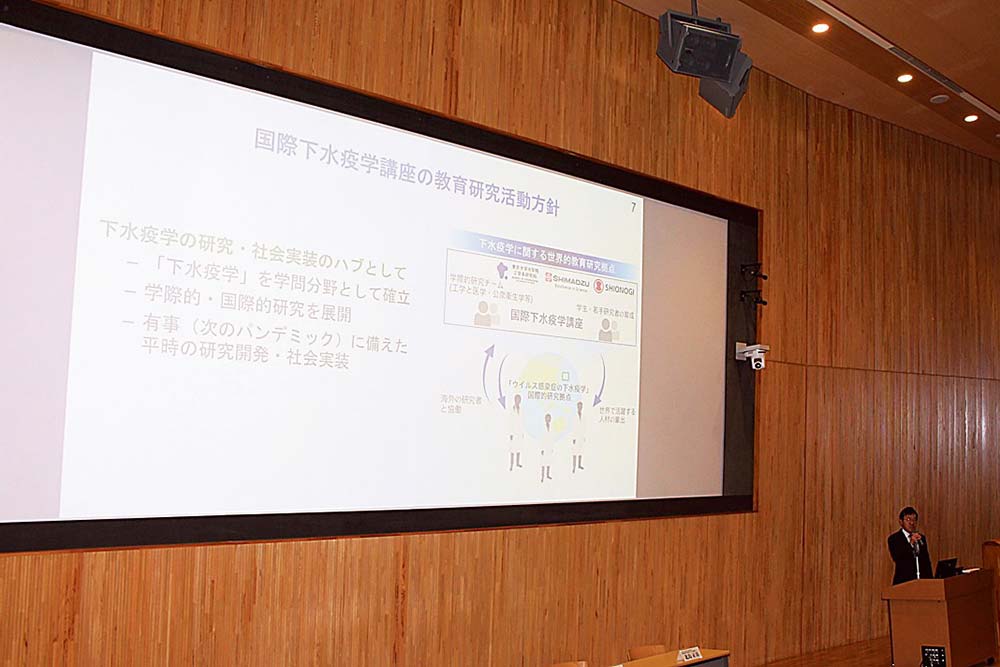

東京大学は3月1日に社会連携講座「国際下水疫学講座」を設立した。同講座は下水疫学に関する世界的な教育研究拠点としての役割を担うとともに、パンデミック(世界的大流行)などの有事に備える研究開発や社会実装を進める。開設期間は2027年3月まで。5日には東大本郷キャンパスで設立発表会が開かれた。

下水疫学調査(下水サーベイランス)は、下水中の病原体を調査し、地域や施設単位の感染症の流行状況を把握するもの。欧米では、下水中の新型コロナウイルスを定期的に分析し、流行状況の早期検知や収束判断の材料の一つとして活用されている。一方、日本を含むアジア諸国では、こうした取り組みが不十分であり、社会実装に向けた調査研究の必要がある。

発表会で、同大大学院工学系研究科長・工学部長の加藤泰浩教授は「下水疫学は比較的新しい学問であり、新型コロナのパンデミックを契機に大きな期待と注目を集めている。将来の新たな感染症によるパンデミックに備える上でも重要であり、社会に必要とされている研究分野だ」と述べ、期待を表明した。

同講座は下水サーベイランスの技術基盤を確立するとともに、社会実装への取り組みを世界に発信する狙いがある。また、下水処理場や個別施設での調査に加え、空港下水や旅客機由来の排水を対象として病原体検出調査による感染症の越境流入監視技術を構築していく。

社会連携講座は公共性の高い課題が対象。同大と共同で研究を実施する民間などの外部機関から経費を受け入れて設置される。今回は島津製作所と塩野義製薬の2社が出資。下水疫学講座の社会連携講座等経費の総額は2億1600万円。

発表会に出席した島津製作所の的場俊英常務執行役員は「調査を社会システムとして続けることがパンデミックの備えになる。そこを目指していきたい」と述べ、塩野義製薬ヘルスケア戦略本部の小林博幸イノベーションフェローは「安心・安全な国づくりに加え、アジアなどの海外に貢献していけるかに挑戦したい」と語った。(電波新聞/電波新聞デジタルで後日詳報します)