2025.02.06 人型AI デジタルヒューマン、エヌビディアとマクニカが活用へ共同体

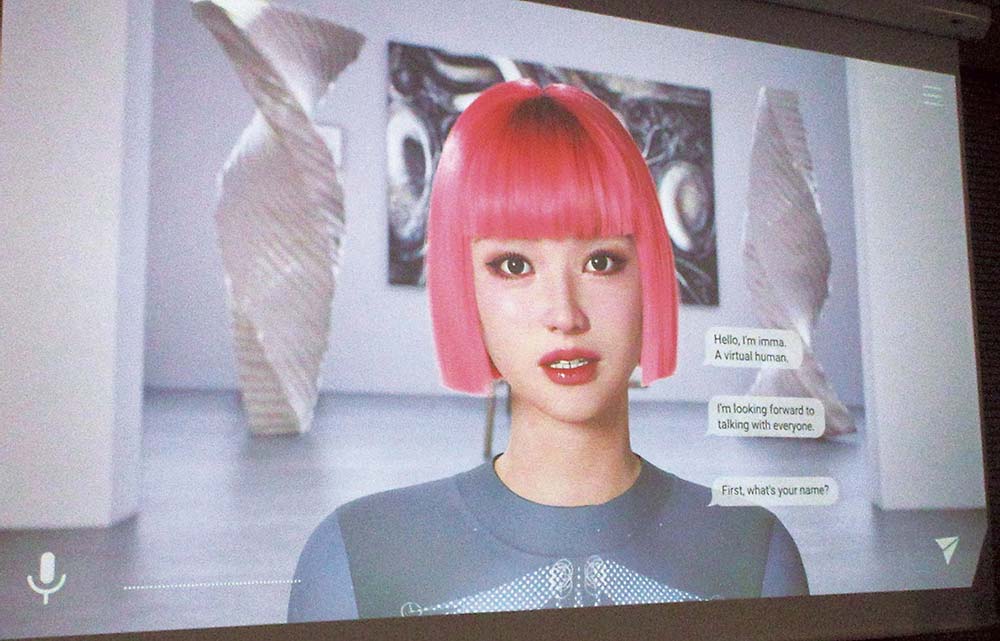

デジタルヒューマン作成の様子

チャットGPTのような人工知能(AI)サービスは文章、音声、画像を交えて自然な対話をしながら指示を受け取り、コンピューターをはじめとする機械にさまざまな作業を処理させることができる。さらに、そこへ写実的(フォトリアル)な人間そっくりの容姿や表情、しぐさ、個性が加われば、人間と機械のより良いインターフェース(仲介者)になり得る。

新たに、AIで動作する写実的な仮想キャラクター「デジタルヒューマン」の活用に向けた共同体「デジタル・ヒューマン・コンソーシアム」が日本で発足した。

AI向け半導体で成長する米エヌビディアと同社の代理店で日本のエレクトロニクス商社最大手のマクニカが4日、東京都内で同コンソーシアムの第1回交流会を開催。エヌビディアのデジタルヒューマン・テクノロジー部門でシニア・ディレクターを務めるサイモン・ユェン氏が登壇した。

ユェン氏はまず、日本人女性のような顔立ちで流ちょうな日本語で話すキャラクターを登場させてあいさつとし「デジタルヒューマンは新しいものではない」と述べた。日本に関わりの深いビデオゲーム分野では長く存在してきたとした上で、今や活用分野と需要が急拡大していると指摘。昨年のAIカンファレンス「GTC」で紹介した米スタートアップ企業ヒポクラティックAIのサービスを取り上げた。クラウド上のキャラクターが利用者のタブレットを通じて健康相談に応じるサービスだ。

併せて、1月に「CES」で紹介した、末端のゲーム機で動作するエッジAIがキャラクターに即興で自然な会話をさせる見本もあらためて披露した。

ユェン氏は一方でデジタルヒューマンの既知の課題として、人間と近い容姿を持つ人工物が嫌悪を引き起こす「不気味の谷」現象などを挙げ、解決のために同社が提供する技術群「ACE(エース)」について説明した。人間とAIの応答をつかさどる大規模言語モデル(LLM)にとどまらず、音声に合わせて表情を生成したり、目鼻の配置や皮膚の質感を調整したり、会話の内容に応じて自然な身ぶりを作り出したりと多様な機能、サービスを開発。デジタルヒューマンを構築する企業が組み合わせて使えるよう準備している。

エヌビディアの技術を使ったデジタルヒューマンは日本でも例がある。マクニカは、原一将社長の外見や個性を写し取った「RAHA」を社内イベントや展示会で活用している。

また、4月に始まる大阪・関西万博のシグネチャーパビリオン「null²(ヌルヌル)」では、スマートフォンに対応アプリケーションを入れて会場の装置に取り付けると、来場者が自身の3次元画像を簡単に記録し分身(アバター)となるキャラクターを作成できるようにする。

交流会で講演したマクニカの担当者は、分身の用途をアピール。映像に加え、「自分のヘルスケア情報、購買情報、自分の情報であるという証明、SNS情報などを格納する」と構想を語った。本人と分身が対話することでより多くの情報を格納していく考えも示した。これらをAIが検索拡張生成(RAG)と呼ぶ技術で引き出し、人間やほかの分身との対話に生かす。本人が多忙でも、分身同士の対話を通じて集合知を得られる未来を描く。万博では実際に分身同士の会話を体験できる取り組みも予定している。

実在の人物の分身ではなく、独自のデジタルヒューマンを構築する試みもある。交流会のパネルディスカッションに参加したAww(東京都渋谷区)の守屋貴行CEOは、ピンク色の髪の女性キャラクター「イマ」などを知的財産(IP)として展開していると説明。エヌビディアのAI技術を使い、イマが人間と対話する様子を披露した。イマはファッション雑誌のモデルとして活動を始め、IPとして累計100社近い広告契約を結んでいるという。

交流会ではデジタルヒューマンを構築、利用する側の企業は総じて写実的な外見の完成度は高いとし、もはや不気味の谷などを懸念する声はなかったが脳に当たるAI部分については不足を認めた。

電通の担当者は「意図していないことを言われてしまうのは問題」と指摘。企業がマーケティングに使おうとする場合、競合他社を誹謗(ひぼう)中傷する回答をしてしまうといった事態が起きないよう制御すべきとした。