2025.04.23 世界最大級の超伝導量子コンピューター 発熱量の調整が開発の鍵に 富士通と理研

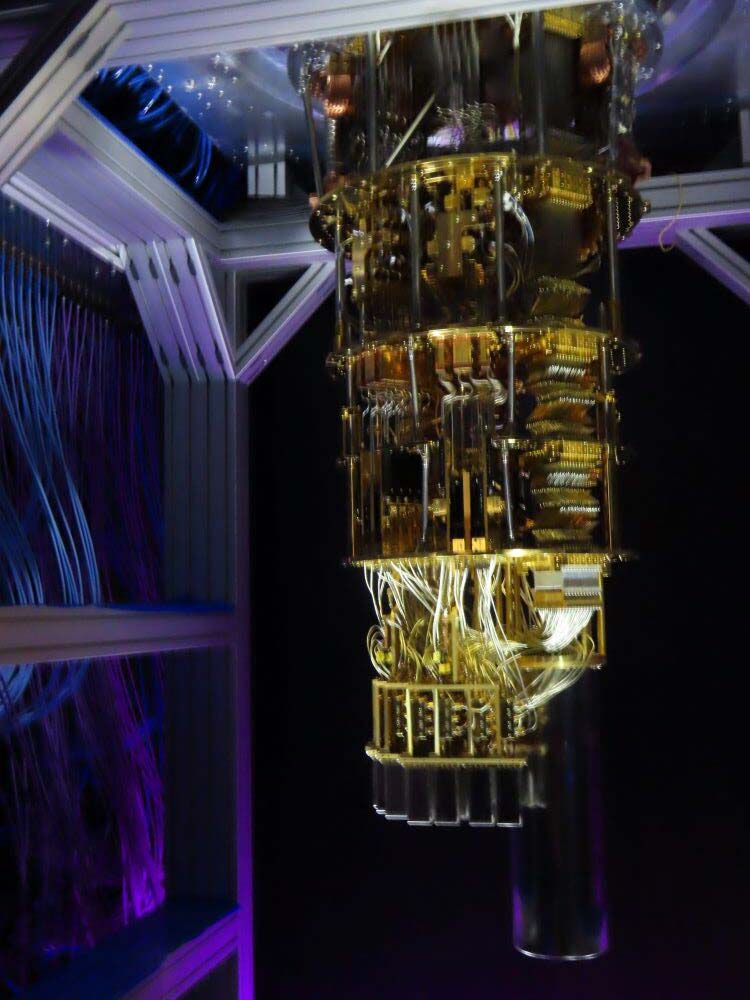

報道陣に公開された256量子ビット超伝導量子コンピューター=22日、埼玉県和光市の理研

富士通と理化学研究所(理研)が、256量子ビットの超伝導量子コンピューターを開発した。世界最大級の規模といい、6月までに企業や研究機関に提供する見込み。同社が今まで顧客に提供していた64量子ビットのものをベースに拡張した。実用レベルの計算を解くには6万量子ビットが必要とされ、さらなる規模拡大が欠かせない量子コンピューター。富士通と理研が従来機の4倍の計算能力を実現する鍵となったのは、発熱量の調整だった。

256量子ビット機の開発にあたり障壁となったのが、64量子ビット機と同じサイズの希釈冷凍機に4倍の密度で実装できるかどうかだった。量子コンピューターでは「重ね合わせ」という温度変化で壊れやすい状態を利用するため、絶対零度に近い極低温状態に保つ必要がある。ところが今回は、部品の密度が大きくなりながら同じサイズの冷凍機で対応するため、発熱量が上がりやすくなった。

22日の記者会見で、富士通研究所フェローで量子研究所長を務める佐藤信太郎氏は「256量子ビット機の開発は研究所開設当初から計画していたが、利用可能な冷凍機は64量子ビットのものが最大だった。ここに4倍の部品を詰め、冷やせるのかがチャレンジだった」と振り返る。

この壁を突破するため、熱シミュレーションを行い、発熱量と冷却能力の比率を調整するなど試行錯誤を重ねた。特に、熱源となる「増幅器」という装置の選定や、冷却効率を改善するための筐体の設計には入念に工夫を施した。

今回は既存の冷凍機に合わせた設計で256量子ビットを実現したが、今後規模を大きくしていくためには、既存の冷凍機もより大きいものを使う必要がある。今後開発する1000量子ビット機は、現在川崎市中原区に建設中の「Fujitsu Technology Park」で開発予定だ。2026年の提供を目指す。