2025.08.25 GMO系、日本科学未来館で「対話型AIロボット」の実証実験

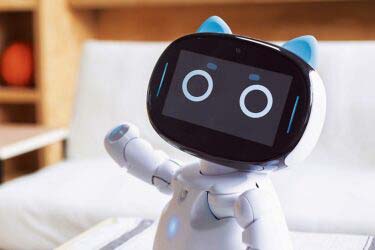

日本科学未来館で始まった対話型AIロボットの実証実験=東京都江東区

GМОインターネットグループ子会社のGMO AI&ロボティクス商事(GMO AIR、東京都渋谷区)は、25日から日本科学未来館(同江東区)で、対話型AI(人工知能)を搭載したロボットを運用する実証実験を始めた。館内の案内や展示物の説明を行えるロボットの有用性を確かめ、来館者へのサービス向上と業務の効率化を両立したい文化施設に広げることを目指す。

GMO AIRと同館が実験で使用するのは、展示エリアを自律的に移動して英語や中国語などの多言語でやり取りできる対話型AIロボット。来館者が「この展示は何ですか」と話しかけると、認識したロボットがその場の位置情報に基づいて回答を作成する。鍵を握る技術が、外部データを活用して回答を生成する「RAG(検索拡張生成)」だ。LLM(大規模言語モデル)が、RAGの情報を参照して来館者への答えを作り、音声に変えるという。

実験の初日は、ロボットを報道関係者に公開。デモンストレーションで「地球温暖化について知りたい」と伝えると、温暖化の現象について解説してくれた。進行する気候変動について知りたいと伝えると、ロボットが展示エリアまで案内し説明。さらに「2100年の気温」など、展示にない質問にも答えてくれた。

31日までの実験で、こうした機能を備えたロボットの社会実装に向けた可能性や課題について検証。今後の横展開に向けた土台を築くことを狙う。GMOインターネットグループのグループ専務執行役員でGMO AIR社長の内田朋宏氏は、「全国の博物館や美術館などで課題となっている労働力の減少という課題を解決する一助になりたい」と強調した。施設ごとに異なる展示内容や案内ニーズに柔軟に対応できるよう、カスタマイズ性を備えた仕組みを整備する戦略を描いている。

ロボットの開発プロセスには、自律的に作業をこなす「AIエージェント」を取り入れた。アプリケーションを実装する業務のうち約80%は、AIが自動生成したという。GMO AIRは、AIやロボットなどの導入と活用を支援する総合商社として、24年6月に設立。GМОインターネットグループで培ったAIやネットインフラ、セキュリティーなどの技術を融合したソリューションで、多様な業界で深刻化する人材不足などの課題解決を後押ししたい考えだ。