2020.09.30 【電波新聞70周年特集】作家・歌手ノンフィクション作家 大下英治 リスクテイカーであれ

人生の原型つくった電波新聞社

運命を大きく変えたのは、作家の梶山季之さんに出会ったことと電波新聞社に入社したことだ。

今でも、とても感謝している。特に電波新聞社は、私の人生の原型をつくってくれたと思っている。

梶山さんに出会ったのは、広島大学文学部仏文学科在学中の3年生の時(1967年)だった。梶山さんは、広島大の前身である広島高等師範学校の卒業生。

大学の文化祭の講演に来た梶山さんは、私が所属する文芸部と懇談の席をもってくれた。

梶山さんは『週刊文春』で巻頭スクープを狙う記者「トップ屋」の出身。産業スパイを扱った『黒の試走車』や、小豆相場を描いた経済小説『赤いダイヤ』でさっそうとデビューしていた。

そのころ私は、吉行淳之介や高見順などの恋愛をテーマにした私小説に興味があり、そのような作品を書きたいと思っていた。

梶山さんは、東海道新幹線の用地買収にからむ疑惑を書いた自身の小説『夢の超特急』を引き合いに「週刊誌記者として有力政治家の利権あさりを追い、ほぼ事実関係はつかめたが、確実な裏が取れなかった。

名誉棄損の恐れから編集長からは記事化の承諾が得られない。報道できないことがあまりに多いことを思い知らされ、ならば事実を小説に託して深くえぐり出そうと思い、作家として一本立ちした」と話してくれた。

さらに文芸部員の私たちに「君たちは文学といえば、すぐ愛だの恋だのを書くが、狭い枠に閉じ込めて考えているのではないか。世の中は愛や恋ばかりで成り立っているわけじゃない。銭の動きにもロマンがあるんだ」とハッパをかけ、「困ったことがあれば、いつでも私を頼ってきなさい」と言ってくれた。

私は大学の授業にはほとんど出ず、多くを文芸部で過ごした。入学後まもなく結婚し、2年生の時に長男が生まれた。食べていかなくてはならず、留年は許されない。

卒業を控えた4年生の夏に就職活動を始めたが、6社続けて入社試験に落ちるありさま。

電波新聞社の試験を受けたところ、試験には落ちたが、当時の岡崎中国総局長が私を呼び出し「きみは自分をひ弱な文学青年だと思っているようだが、きみにはバイタリティがある。自分で気付いていないだけだ」「夏の1カ月、新聞の拡販をやってみなさい。その成績で採用するかどうか考えよう」と言ってくれた。

私は自転車で広島市内を走り回り、呉や福山、山口県の岩国にも足を伸ばして拡販した。

昼間、店番をしている電器店の奥さんに自分の窮状を話し、講読手続きをしてもらった。自転車に乗り過ぎ、家に帰ったときは尻の皮がむけて痛かった。

おかげで、中国総局始まって以来の成績を上げることができ、無事採用が決まった。

その夏休みからアルバイトとして働き始めた。

卒業後に東京本社で研修が始まったが、急きょ本社の編集部に据えられた。研修を終えたら広島に帰るというシナリオが変わった。

秋葉原の電器店を回り、新製品情報や販売キャンペーンの様子を書くなど、曲がりなりにも業界紙の記者として経済の裏表や現実を見始めた。

そんな折、たまたま新聞社の近くの書店で手に取った梶山さんや城山三郎さんの経済小説が、新鮮で生き生きとしたものに感じられるようになった。社会で働く人々のリズムが、梶山さんの小説のリズムと一致していた。

私の文章は純文学を書くには詩的結晶度が足らないと、半分失望感のようなものを感じていた。

岡崎中国総局長からは広島に戻るよう説得されたが、やはり小説への未練は断ち難く、電波新聞社を辞めて東京に残ることを決めた。

今が一番意欲、近現代史を描きたい

それから経理システムの会社で3年働き、大宅壮一マスコミ塾に通った。塾では論文を2本書き、金時計をいただいた。

大学の先輩で、梶山さんと週刊文春で仕事を共にした岩川隆さんの知遇も得て、70年に週刊文春のトップ屋に仲間入りした。

仕事では梶川さんの「1日5人主義」に徹した。「仕事で1日3人に会ったなら、残り2人は仕事以外の人と会え。しかも普通の仕事ではない人に」というものだ。

週刊文春にいた13年間は政治、芸能、ピンク…とあらゆるジャンルを書いた。政治もので〝永田町動物園〟ばかりのぞいていると、美しい女優にも会いたくなる。あらゆる人間を描いたが、私は「人間の根源」に興味があった。

私は文芸評論家の小林秀雄の言葉をいつも心に刻んでいる。「その人の歌いたかった歌を、聴け」という言葉だ。

描く対象が、ある志なり夢があって、途中で挫折したとしても、その人が表面的に現した姿だけで評価するな。いったいその人がどこでつまずいたのか。その人の果たそうとした夢をも描くべきだと思い、そうしてきた。

週刊誌の記事は短編小説だと思っている。

相手がどんなしぐさで、どんな物言いで、表情はどうだったか。ディテールに意味があると思う。

大宅壮一先生は「盗人にも三分の理がある」「イデオロギーは、人を型にはめて見てしまい、つかみ損ねることがある」と言った。温かい人だった。

その影響が文藝春秋社にあるのか、切りつける人の言い分を聞けという姿勢を学んだ。だから週刊文春の記事には明るさや救いがあると思っている。

私は田中角栄や美空ひばり、三島由紀夫など昭和の怪物を取り上げてきた。76歳になったが、今が一番意欲がある。これからも体系的に学び、近代史を描いていきたい。

7年ほど前に孫正義さんに久しぶりに会った。最初に会ったのは彼が27歳の時だ。

様々な苦難を乗り越え、ベンチャー企業から世界有数のグローバル企業に成長させた孫さんは、ビル・ゲイツから贈られた本を私に示し、「孫よ、お前は俺と同じリスクテイカーだな」と書かれていたと、うれしそうに話した。

リスクテイカーとは「危険を冒す人」の意。企業の創業者はだいたい、誰もが尻込みすることに信念を持って挑み、成果を得ようとする。

IT関連の経営者は往々にして、小金をつかむとそこで戦線離脱しがちだが、孫さんは現状に満足することなく、いまだ挑み続けている。

昨今のコロナ禍において、これからの1年で10年くらいの変化が一気に来る。守りに入れば滅びる。生き残るためには、リスクを取るしかない。

「アフターコロナを生き残るには、リスクテイカーであれ」と、私は電波新聞の読者や経営者の皆さんに申し上げたい。

大下英治(おおした・えいじ) 1944年広島県生まれ。68年、広島大学文学部仏文科卒業。電波新聞社などを経て、70年、週刊文春の記者となる。記者時代「小説電通」(徳間文庫)を発表し、作家としてデビュー。

月刊文藝春秋に発表した「三越の女帝・竹久みちの野望と金脈」が反響を呼び、岡田社長退陣のきっかけとなった。83年、週刊文春を離れ、作家として政財官界から芸能、犯罪、社会問題まで幅広いジャンルで創作活動を続けている。

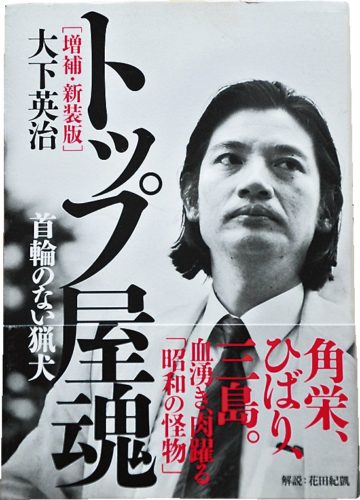

著書に「十三人のユダ 三越・男たちの野望と崩壊」「美空ひばり・時代を歌う」(以上、新潮社)、「闘争! 角栄学校」(講談社)、「週刊文春 トップ屋魂」(イースト・プレス)など450冊以上に上る。

近著に「小池百合子の大義と共感」「内閣官房長官」「ふたりの怪物 二階俊博と菅義偉」(エムディエヌ)、「田中角栄 最後の激闘」(さくら舎)、「渋沢栄一 才能を活かし、お金を活かし、人を活かす」(三笠書房)、「昭和 闇の支配者列伝〈上・下巻〉」(朝日新聞出版)、「最後の怪物 渡邉恒雄」(祥伝社)など。