2025.06.27 HAPS、26年プレ商用化へ ソフトバンクが飛行船型の機体採用

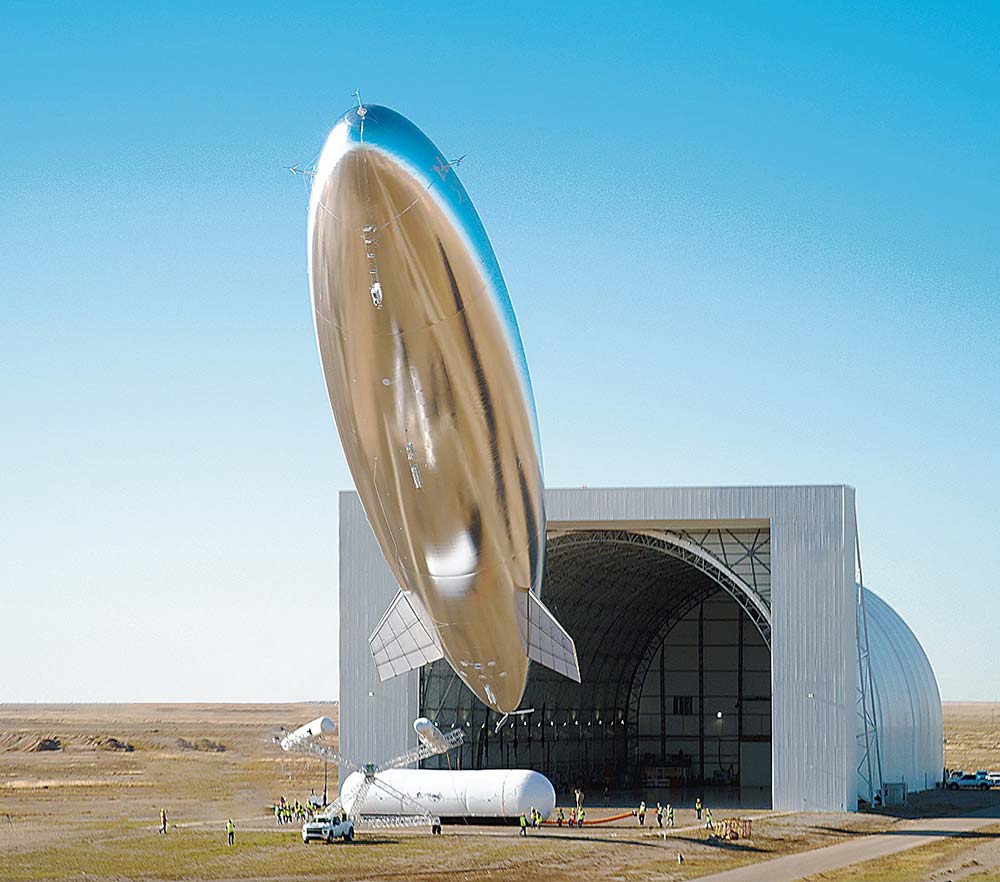

ソフトバンクが26年にサービス化を目指す飛行船型HAPS(提供=同社)

「空飛ぶ基地局」の開発競争本格化

ソフトバンクは26日、成層圏通信プラットフォーム「HAPS」のプレ商用サービスを2026年に国内で開始すると発表した。これまで開発してきた大型の無人電気飛行機ではなく、米Sceyeが開発した飛行船型の機体を活用。次世代通信規格6G時代を見据えた3次元通信ネットワーク構築に本格的に乗り出す。「空飛ぶ基地局」と呼ばれるHAPSや衛星通信を巡る開発には通信各社が名乗りを上げており、空の主導権争いの行方が注目される。

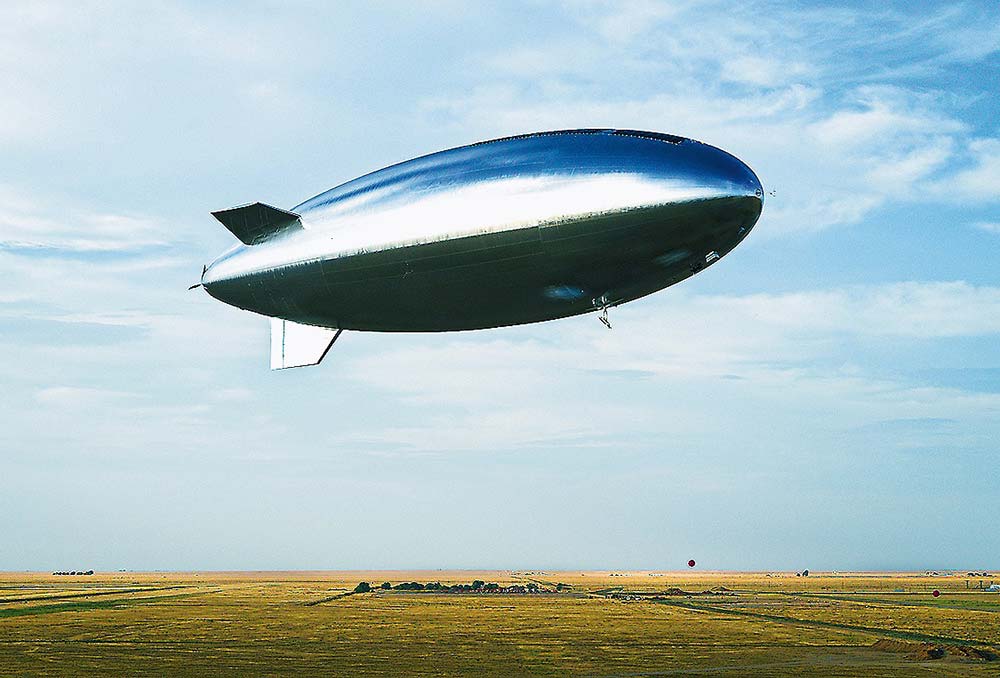

HAPSは、高度約20キロメートルの成層圏に通信機器を搭載した機体を飛行させ、地上に向けて携帯サービスを提供する仕組み。数百キロメートルの上空を飛ぶ衛星通信と比べ地表に近い位置から通信サービスを提供することで、より低遅延で高品質な通信サービスを提供できるのが利点だ。衛星を打ち上げる必要がないため、より手軽に非地上系ネットワークを構築できる。

ソフトバンクは他社に先駆けて17年からHAPSの実現に向けて取り組み、20年9月に初めて成層圏での飛行に成功している。一方、電気飛行機型のHAPSは、バッテリー容量の不足や赤道付近以外では太陽光から十分な電力を得られないことが課題となっていた。より早期の商用化を実現するため、空気より軽く、浮力を利用して成層圏を長時間滞空できる飛行船型のLTA(Lighter Than Air)を採用することを決めた。

国内での商用サービス化で、大地震などの大規模災害時の通信復旧や、山間部や離島といった既存の地上モバイルネットワークの電波が届きにくい地域でのサービス提供を想定する。

今回提携したSceyeの飛行船型HAPSは、これまでに20回以上の飛行に成功した実績を持つ。ヘリウムの浮力を利用するため緯度の制限がなく、早期に広いエリアでの運用が期待されている。

Sceyeへの投資額は22億4000万円。ソフトバンクユビキタスネットワーク企画統括部の上村征幸統括部長は「日本で初めて飛ばすのは大きなステップ。HAPSはドローンや空飛ぶ車といった上空を自由に移動する多様なモビリティーを下支えする」と説明。国や地域によるルールの違いなどの障壁はあるものの「壁を一つ一つ乗り越え、世界中の人とつながる通信を通じて新しい可能性を届けたい」と強調した。26年は災害を想定した限定的な形でプレ商用化し27年以降に定常通信を目指す。

通信各社が多様なアプローチ ドコモも26年商用化明言

HAPS開発を巡っては、NTTドコモも先行する企業の一つだ。同社も26年の商用化を明言。太陽光発電を利用するため、発電しやすい南の方からスタートし、その後機体やバッテリーの性能を進化させて北の方でも使えるようにする計画を示している。

ドコモは、欧州の大手航空機メーカー・エアバスの子会社AALTOとタッグを組んでHAPS開発を進める。4月、NTTドコモ北陸支社が石川県能登地方で実証実験を行うことを明らかにした。能登半島地震の経験も踏まえ、災害時の通信を確保するとともに、復旧や復興を支援するのが狙いだ。

NTTグループとしてはスカパーJSATホールディングスとの提携により、低軌道衛星から静止軌道衛星、HAPSなども活用した「宇宙統合コンピューティング・ネットワーク」を構想する。通信サービスだけでなく、人工衛星上に「宇宙データセンター」を構築し、26年の事業開始に向け準備を進める。

KDDIは独自のアプローチを取っている。21年9月に米スペースXと業務提携し、同社の衛星通信網「Starlink(スターリンク)」を活用した通信システム構築を推進。今月、auスマホが直接通信できる新サービス「auスターリンク・ダイレクト」の本格提供がスタートした。世界で3番目、アジアでは初めてのサービスとして競合他社をリードする。

楽天モバイルは米AST SpaceMobileと戦略的パートナーシップを組み、低軌道衛星を活用したサービスの提供を目指している。4月に日本で初めて、低軌道衛星と市販スマホの直接通信試験によるビデオ通話に成功した。26年第4四半期のサービス提供開始を計画している。

AST SpaceMobileは、大きなアンテナを搭載した衛星を使用することで、一般的な携帯端末からの弱い電波を拾い、長距離の直接通信を可能にする。楽天モバイルの三木谷浩史会長は「携帯業界のアポロ計画」と呼び、日本でASTを使ったサービスを独占的に提供できる契約を結んでいる。

HAPSや衛星通信を巡る開発競争は、技術革新と連携が鍵を握る。各社の独自戦略がどのような通信インフラの未来を切り開くのか、今後の動向が注目される。