2025.08.09 デジタル庁が中学生向けワークショップ 生成AIを使い未来を考える

生成AIの活用に焦点を当てた中学生向けワークショップ=東京都千代田区

「生成AI(人工知能)と考える未来の日本」――。デジタル庁は、そんなテーマで中学生と意見を交わすワークショップを、東京都千代田区の同庁で6日に開いた。参加した生徒は、生成AIが進化する将来を見据え、勉強する意味や自分の進むべき道について熟議。世代を超えてAIとの共存のあり方を深く考える機会となった。

夏休み期間中に霞が関に所在する各府省庁で開かれる「こども霞が関見学デー」。同庁はその一環で、中学生向けワークショップを同日から2日間開催。初日は報道陣に公開し、約20人の生徒が参加した。

ワークショップで取り上げた議題の1つが「生成AIを勉強にいかす方法」だ。生徒たちは同庁のサポートを得ながら、生成AIへ質問を投げて回答を導き出すことに挑戦。生成AIで調べながら、AIが得意なことや不得意なことについて考えた。

生徒たちに「生成AIが進化する5年後の日本で勉強する意味はあるのか」という問いを投げかけると、「生成AIを扱うのは人間だから、人が勉強を続けないとデータがたまっていかない」という意見が浮上。学習した多くのデータに基づいてコンテンツを生み出す生成AIに、新しい音楽の創造力を委ねることの難しさを説く生徒もいた。

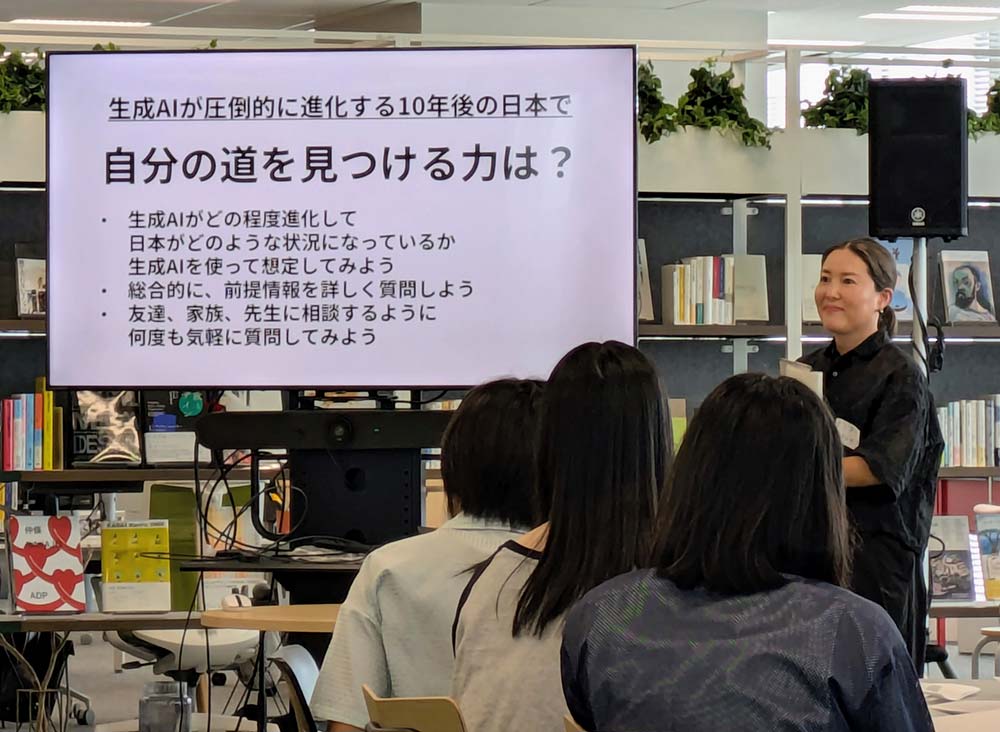

続けて、「生成AIが圧倒的に進化する10年後の日本で自分の道を見つける力」に焦点を当てると、会場から「創造力」や「機械(AI)にない倫理観と感情を補う力」などが試されるようになるという声が挙がった。また、「AIによってなくなる職業、生まれる職業」について考えたという生徒は、運転手や翻訳者などの仕事がAIに置き換わる一方、AIを使い管理する仕事や人間にしかできない力を用いる重要な仕事などは残るとの見方を示した。

出席した平将明デジタル相は、「生成AIは正しく使うと、日々の生活や勉強にとっても役立つツールになる」とした上で、「(AIの活用によって)自分の頭を使わなくなる人と、AIと会話することによってどんどん好奇心がかき立てられて進化していく人の2種類に分かれる」との認識を示した。

2022年に公開された米オープンAIの対話型の生成AI「Chat(チャット)GPT」で使う基盤モデルは段階的にステップアップし、最新モデルで「博士号レベルの専門家」に達した。さらに平氏は、AIの能力の進化について概観した上で、AIが事実に基づかない回答を生成する現象「ハルシネーション(幻覚)」にも言及。「AIは間違えたことも言うということを常に頭に入れてほしい」と、回答をうのみにしないで適切に使いこなす必要性を説いた。