2025.09.27 【学生が挑むAI時代の研究➂】未来のイノベーションを視野 次代を担う卵たちの挑戦

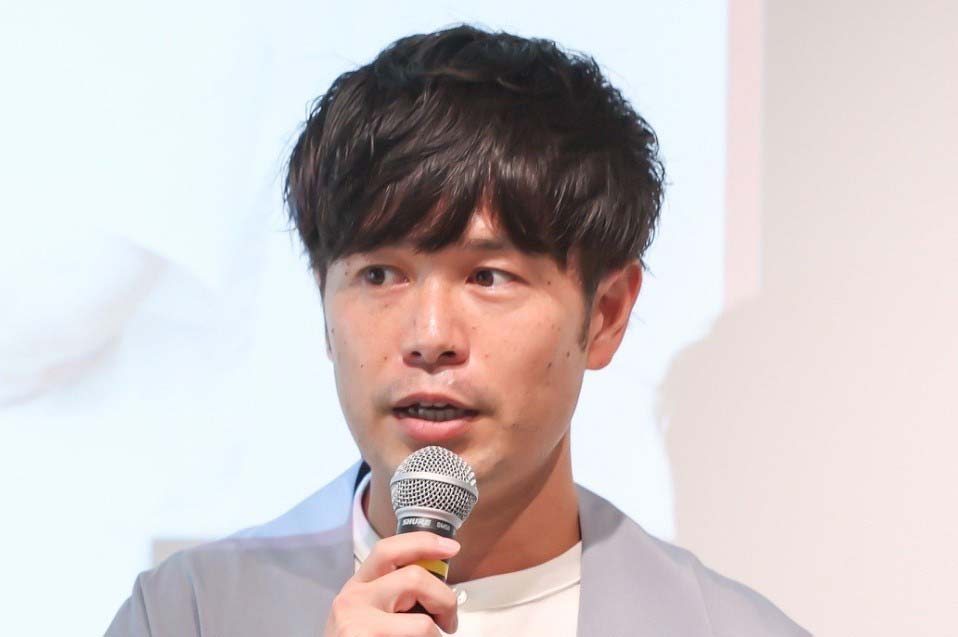

AI生成画像を判別するAIシステムの開発を行っている近藤さん

未来のイノベーション(技術革新)をけん引する志のある学生たちも、「自由すぎる研究EXPO」で存在感を放っていた。中でもAI(人工知能)を巡るグローバルな開発競争が一段と激化しているだけに、次代の競争力の源泉となる卵たちへの期待感は大きい。

◇ ◇

生成画像の判定を高精度に

「AI生成画像を判別するAIシステムの開発」。そんなテーマに挑むのは、東京都立三鷹中等教育学校(三鷹市)6年の近藤周成さんだ。

AIの開発を効率化するツール「AIフレームワーク」を用いて、AIが風景を描いた画像を判別するアプリケーションを開発。利用者が判別したい画像を入力すると、アプリがAIで生成した画像かリアル画像なのかを見定め、判別結果を表示するという仕組みだ。

近藤さんは、X(旧ツイッター)でAIによる生成画像を初めて目にした際に見分けがつかず、技術の進化を感じたという。

「フェイクニュース」という偽情報の存在に強い危機感を覚えた。偽情報が拡散してしまうと、社会に深刻な影響を及ばしかねない。そうした課題の解決を支援しようと、「フェイクの情報などに左右されない世の中になってほしい」という思いで、アプリ開発に奔走した。

具体的には、カメラで撮影した風景の写真の提供で教員の協力を得るとともに、AIの画像を自ら用意。学習データの正確性を担保するよう努めた。

培った知見を土台に、今後も研究を続けたい考え。動画の判別をできるようにすることに加えて、「学習時にAIがどこを見ているのか」について探索することにも意欲を示す。

「AIはなんだか得体が知れなくて気味が悪いという印象だったが、さまざまな興味も湧いた」と近藤さん。社会や経済を変革する可能性を秘めるAIを探求する挑戦は、これからも続く。

細胞検出を高度化へ

一方で、AIによる細胞検出に関する研究を行ったのが、群馬県立前橋高校(前橋市)3年の中村政瑛さんらのグループだ。

「好奇心を納得するまで満たしたかった」という中村さんたちは、持ち前の探求心で検出AIの領域を追求した。

染色した植物の細胞を顕微鏡で観察し各期の写真を撮り、AIが正しく認識できるようにラベルやタグを付与する仕組みで、「細胞検出AI」の作成に取り組んだ。

最初は豚の胸腺の細胞を観察していた。学校の設備だけで膨大な選択肢の中から目的の細胞を見つけ出すハードルは高かった。効率よく細胞を観察できるシステムをつくる構想を描くに至った。

同じ前橋高校の卒業生が作成した、自転車への後付け可能な自動ブレーキシステム「トマールくん」の検出AIを応用。AIやプログラミングについては一から挑戦。詳しい友人に相談したり、マニュアルを見たりして検出AIを少しずつ改造した。

今後は、学習させるデータ量を増やして精度向上を追求。細胞検出AIと顕微鏡を一体化させた機器製作という展望もある。

目的の細胞を見つけ出すためには、膨大な作業が必要となる。AIを活用した一体型の機器を実用化することで、作業負荷の軽減を後押しするとともに、がん細胞などの早期発見に貢献することにも意欲を示している。

(つづく)