2025.09.29 【学生が挑むAI時代の研究④】人間の職場に押し寄せる技術革新の波 高校生の視点に迫る

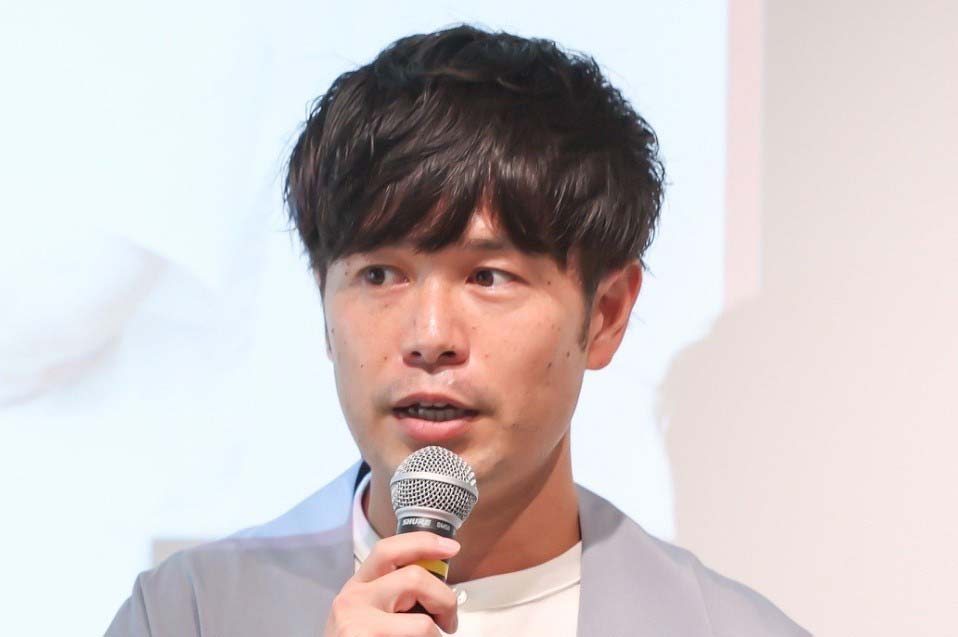

AIは医師になれるのかという研究を行った橋本さん(左)、加藤さん(中央)、平山さん(右)

労働人口の減少という課題に直面する中、AI(人工知能)の有効な活用策を模索する企業が増加。その活用範囲は、単純作業から高度な判断が求められる専門的な業務にまで広がりつつある。進化するAIは人間の働き方をどこまで変えるのか。そんな変革期に向き合う高校生たちの研究にも迫った。

◇ ◇

医師を肩代わりできるか

「AIは医師になれるのか」をテーマに研究を進めたのが、兵庫県立神戸高校(神戸市)3年の橋本健太さんら3人で組むグループだ。

グループには、医学部を志す学生もいる。橋本さんもその1人で、普段から米オープンAIの対話型AI「Chat(チャット)GPT」を時間管理や勉強に生かしている。

「AIの恩恵を身近に感じる中、さまざまな職業や役割が置き換わっていく現状を知った。医者も例外ではないと思った」と橋本さん。

AIと医療に関する文献調査やフィールドワークを通して、「AIがどのように受け止められる存在なのか」について探索。フィールドワークでは、AIが搭載された医療機器の開発企業にコンタクトを取り、機器を見学した。

調査を経てグループ全員が出したのは「近未来にAI は医師になれない」という結論。メンバーの平山梢さんは「現在施行されている法律は、AIを医療で使う上であまり発達していない」と指摘する。

メンバーの加藤航太さんは、この結論に至った時ほっと胸をなでおろした。「医者は患者との信頼関係が大事だ。AIに全てを任せると、自分が患者になった時に不安を感じてしまう」と心情を明かす。

研究は、AIと人間の距離感について考えるきっかけにもなった。平山さんは「AIと人間がどう共存していくかについて、もっと考えないといけない」と強調。加藤さんは「AIと持ちつ持たれつという関係は危ない」とした上で、「AIは合理的な判断をしてくれるが、それが必ずしもいい結果になるとは限らない」とも指摘した。

「人間らしさ」を客観評価

一方、人間とAIの違いに焦点を当てた研究に取り組んだのが、岐阜県立岐阜高校(岐阜市)3年の豊田真歩さん。

研究では、ロボットに対して抱く印象を評価するアンケート手法「Godspeed」を用い、「AIの人間らしさ」をデータで可視化することに挑戦。この数値を参考に、AIと人間が共存する可能性を探索した。

将来の職業について調べると、AIが人間の働き方を変革する問題を知った。「AIに仕事を奪われるという不安よりも、SFやファンタジーの世界が実現できたら面白いという憧れが強く、それが研究を始めた理由の一つだった」と、動機を明かす。

「AIを人間らしさという部分で評価した時に欠けているのは何かを見極めたい」。豊田さんはそうした姿勢で、AIの人間らしさを客観的に評価する調査を重ねた。複数のAIに同じ質問を投げかけ、返答をGodspeedで評価した。今後も、調査で創意工夫を重ねたい考えだ。

豊田さんには、AIへのネガティブなイメージを払拭し、「AIと人間が共生する世界」を実現したいという思いもある。「学習を重ねて進化したAIは『普遍化された人間』を映し出す。AIが出した普遍化された人間像を見れば人間の良さにも気づくことができる」という。

そんな社会を見据え、豊田さんはAIとの最適な向き合い方を引き続き探っていく。

(つづく)