2025.07.31 【家電流通総合特集】Sマークの認知度と取得率向上へ SCEAが普及・啓発活動 モバイルバッテリー発火事故など増加

電気製品認証協議会(SCEA)は、電気製品の安全のための第三者認証制度「Sマーク」の認知と取得率向上に向けた活動を進めている。Sマークが付く電気製品は、第三者認証機関によって製品試験と工場の品質管理の調査が行われている証しで、より安全性の高い電気製品を製造・輸入していることを販売事業者や消費者などに知らせることができる。ただ、Sマーク付き電気製品の普及は7割程度にとどまっており、SCEAでは普及に向け、メーカーだけでなく一般消費者への啓発活動も強化している。

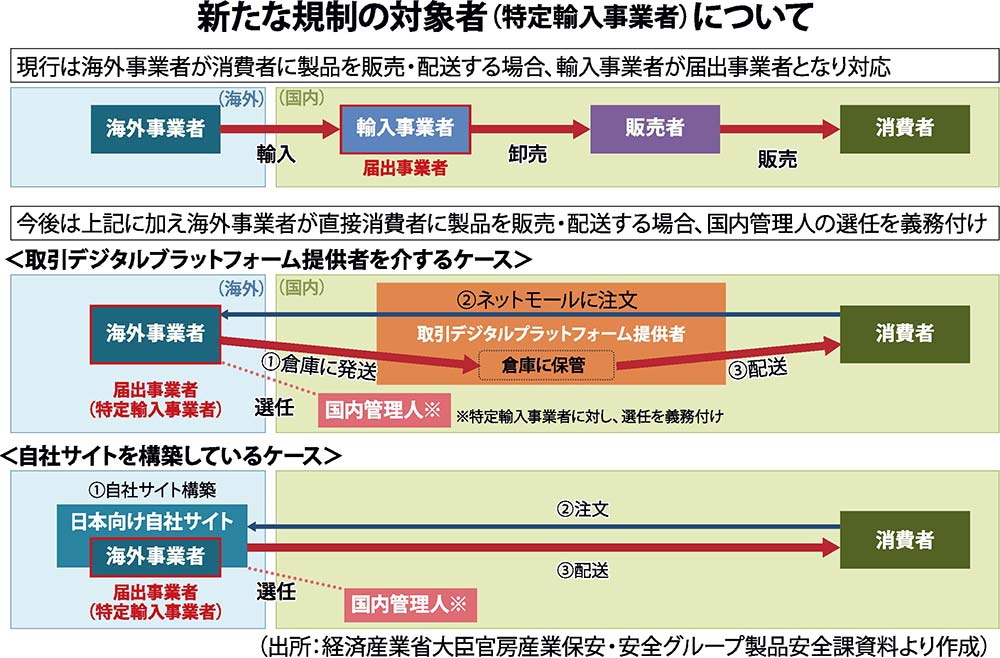

国内で電気用品を販売するためには、電気用品安全法に基づきPSE認証を取得することが義務付けられている。これまで、輸入品を国内流通店舗で店頭販売する際は輸入事業者が届け出事業者となり、重大事故発生などの際には報告の義務などを負っていた。ただ、特定電気用品以外の製品は第三者機関の認証が義務付けられていないため、自主検査のみで比較的容易に流通しやすい。

昨今はさまざまなオンラインショッピングモールで商品を販売できるようになり、中国メーカーをはじめ多くの新興メーカーが日本国内で電気用品の販売をしている。この場合は法律で定められた輸入事業者を介さないでそのまま消費者へ届けている海外事業者も多く、万が一の事故などの際に、輸入事業者が存在せず、対応しないケースが出ていた。オンラインショッピングモール運営事業者に対しても出品削除の要請などがしにくい環境でもあった。

この問題を解決するため、電気用品安全法など消費生活用製品安全法4法の一部を改正し今年12月25日に施行されることになった。オンラインショッピングモールなどで製品を販売する海外メーカーに対し、従来の輸入事業者の届け出と同様に国内の管理人を選任することを義務付け、安全面に対する規制を強化した。

SCEAの平井雄二事務局長は「これまで十分にできていない領域に規制がかけられるようになった」と一定の評価をする。最近はモバイルバッテリーなどリチウムイオン蓄電池の発火事故が増えているが、責任の追及や報告などを徹底できる環境にはないのが実情だ。特にモバイルバッテリーではSマークの取得がゼロで、平井氏は「法改正により安全性を高めるきっかけになれば」と期待を込める。

今回の法改正に伴い、SCEAではオンラインマーケットプレイス協議会(JOMC)と法改正への対応について協議していく方向で打診をしている。オンラインで販売する商品のSマークの取得は6割にとどまる。オンラインショッピングモールでのSマーク取得率を増やしていくことも課題でSマーク取得を働きかけていく考えだ。

現在はメーカーや流通事業者へのSマーク取得の働きかけに加え、一般消費者へのSマークの重要性を訴えている。X(旧ツイッター)による情報発信やYouTubeで積極的に配信し、Sマーク取得商品の安全性を伝えている。大型家電は海外メーカーも含めSマークの取得が浸透している半面で、小物家電は新興メーカーの商品の取得が進まない。平井氏は「Sマークの重要性を地道に伝えていきたい」と話している。