2025.09.23 首都圏国立大学合同のAIハッカソン 日焼け止め効果の可視化で花王チームが1位

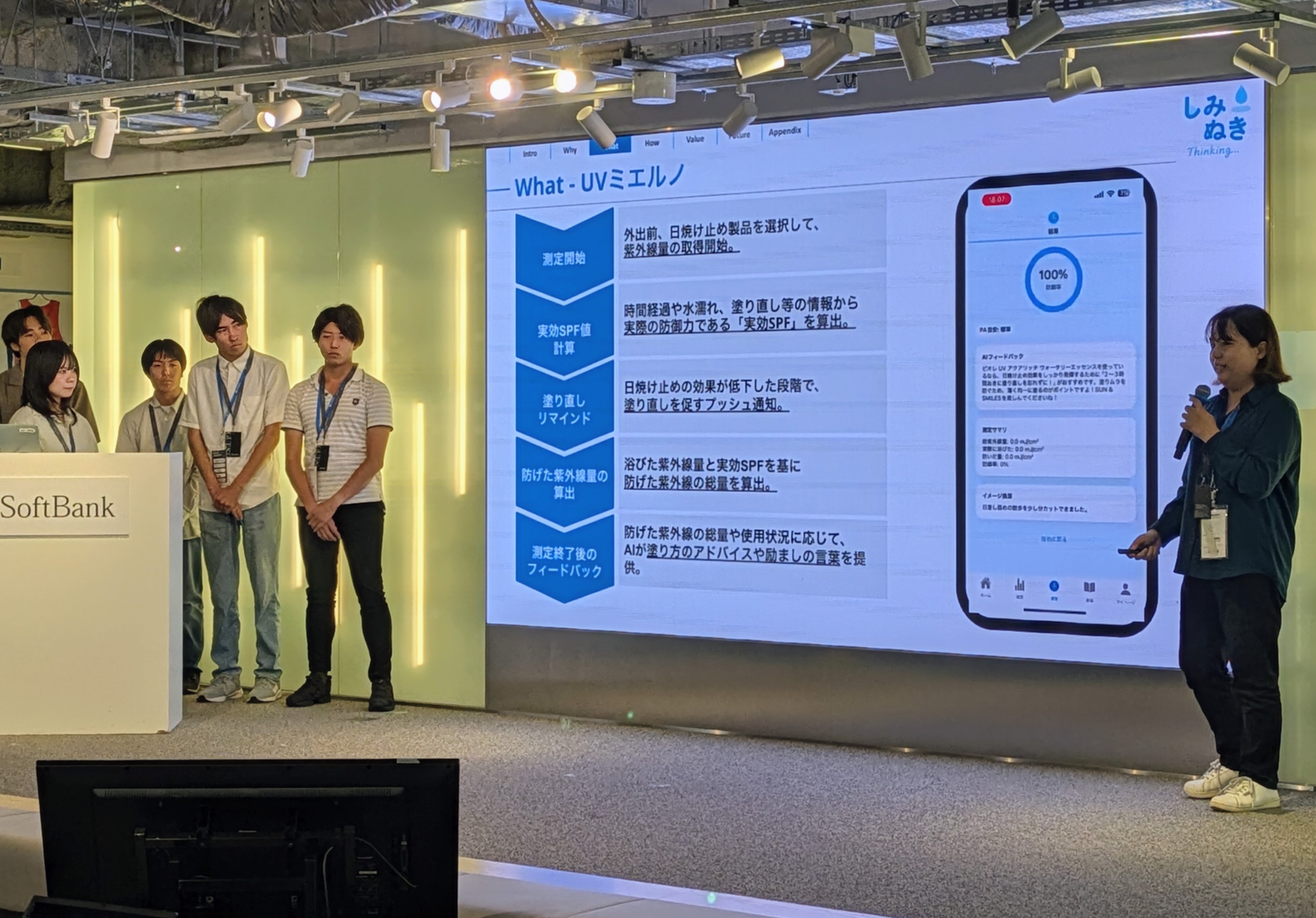

ハッカソンで頂点に立ったチーム「しみぬきシンキング」=東京都港区のソフトバンク本社

「AI技術を活用して参加企業の新規事業を創造しよう」――。首都圏の国立大学で学ぶ学生たちがそんなテーマに挑むハッカソンの最終発表会が、20日にソフトバンク本社(東京都港区)で開かれた。1位を獲得したのは、日用品大手の花王と組んだ学生チーム「しみとりシンキング」で、日焼け止め効果を可視化するサービスが高く評価された。それ以外にも多彩な事業アイデアが披露され、新たな産学連携モデルの可能性を示した。

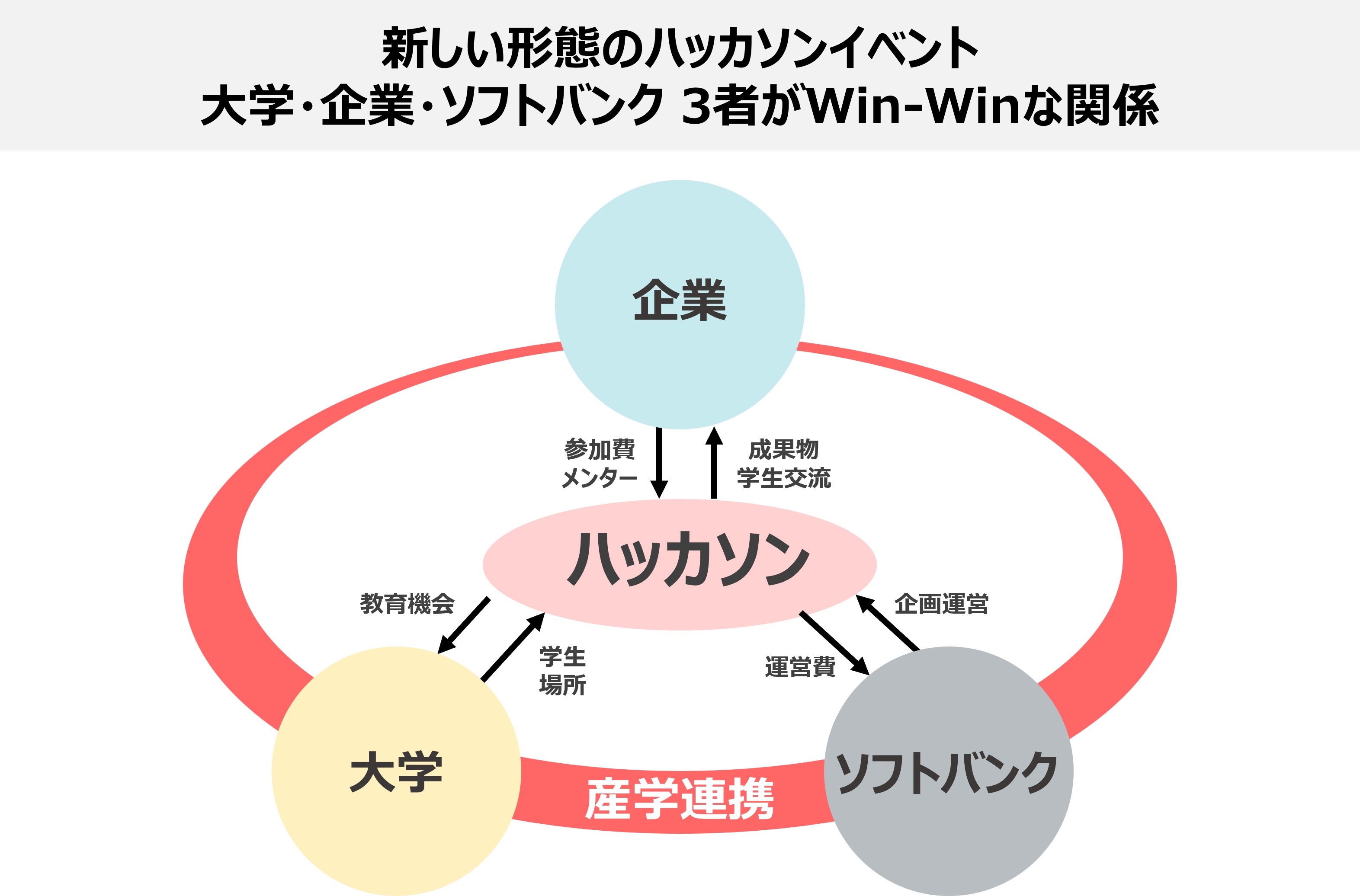

「首都圏国立大学合同ハッカソン」と銘打った今回のイベントは、教育の機会を得たい首都圏の国立大学と、メンター(指導役)を担う企業、企画運営を行うソフトバンクが「ウィン・ウィンの関係」を築く産学連携の取り組み。

大学側からは、お茶の水女子大、電気通信大、東京外国語大、東京海洋大、東京農工大、一橋大の6大学の学生が参加。企業側からは、花王のほか、ソフトウエア開発のCRI・ミドルウェア、東京スター銀行、ITインフラ運用のハートビーツが参加した。計24人の学生は6人一組のチームに分かれ、8月18日に約1カ月間にわたるハッカソンへの挑戦をスタート。4チームは、各チームに2人ずつ配置されたメンターを支えにアイデアの創出や検証に集中し、磨いた成果を最終日に発表した。

短中期で企業へ価値提供

頂点に立ったのは、日焼け止め製品の選択や使用時に感覚に頼らざるを得ないという課題に着目したしみとりシンキングで、「UVミエルノ」と名付けたアプリを提案した。外出前に使う製品を選んで測定の開始ボタンを押すだけで、時間の経過や水濡れなどの情報から日焼け止めの防御力を表す「実効SPF」を計算。日焼け止めの効果が低下した段階で、塗り直しを促すプッシュ通知を行ってくれる。

さらに、浴びた紫外線量と実効SPFを基に防げた紫外線の総量を算出。その総量や使用状況に応じて、AIが塗り方のアドバイスや励ましの言葉を提供してくれる。スマホのセンサー情報を機械学習で解析し判定する手法を取り入れたことも特徴。こうした機能によって、日焼け止め選びと使用に伴う心理的な不安を解消するとともに、日焼け止め効果の低下という課題も解決したい考えだ。

発表者は、アプリの仕組みなどについて説明した上で、ビジネスモデルや収益構造にも言及し、花王にもたらす価値を強調した。短期的には適正な日焼け止めの使用促進を市場規模の拡大や売り上げ増につなげ、長期的には蓄積した実データをマーケテイングや製品開発に生かしたい考えだ。「紫外線リスクを見つめ、1人1人が適切な対策を取れる社会を構築していきたい」とも力を込めた。

課題解決やビジネスの実現可能性などの観点から審査した結果、しみとりシンキングが高く評価され、優勝を果たした。チームリーダーを務めた東京外国語大4年生の堀あかねさんは結果発表でのあいさつで「最後まで粘り強く走り切れ、達成感で一杯だ」と強調。続けて、「いろいろな力が要求されるフルスペック型の前例のないハッカソンと思っており、それを最後までやり切るためには多様なバックグラウンドを持った学生や協力者が必要だった」と感謝の言葉を述べた。

「推し活」支援など多彩なアイデア

2位に付けたのは、東京スター銀行がメンターを務めた「わくわくスター」だ。同チームは、アイドルやアニメといった好きな対象を応援する「推し活」に夢中な若者の金銭的な悩みに焦点を当てたサービスを提案。AIを利用して推し活の「安心度スコア」を算出する機能を取り入れた。3位は「BOSS(ハートビーツ)」で、パソコンなどの業務ログ(操作履歴)を収集し人事評価や原価管理などの効率化につなげるサービスを提案した。4位は、マンガを音声や映像とともに楽しめるボイスコミックの自動生成ツールを提案した「ノーヴィーリス(CRI・ミドルウェア)」となった。

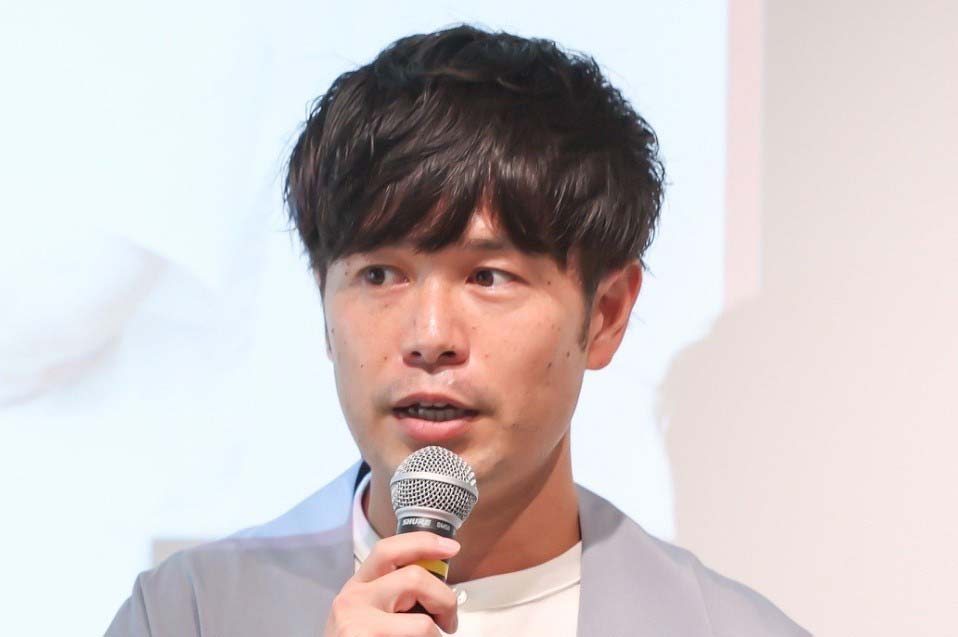

ソフトバンクの打越裕幸・統括部長は総評で、「今回のハッカソンを通して、プロセスとアウトプットの2つの部分で、皆さんが大きな学びと気づきが得られていたらうれしい」と話した。「AIネーティブ世代」となる学生たちの能力の高さも実感したという。打越氏は報道関係者の取材にも応じ、「ハッカソンを使って事業を開発していきたい」と意欲を示した。今回のイベントを水平展開する可能性にも触れ、「地域貢献」の一環で地方の銀行や大学、自治体などと連携してアイデアを創出する展開への期待感を示した。