2025.09.25 【学生が挑むAI時代の研究①】 都立高校生、ツールの適正利用へ徹底追求

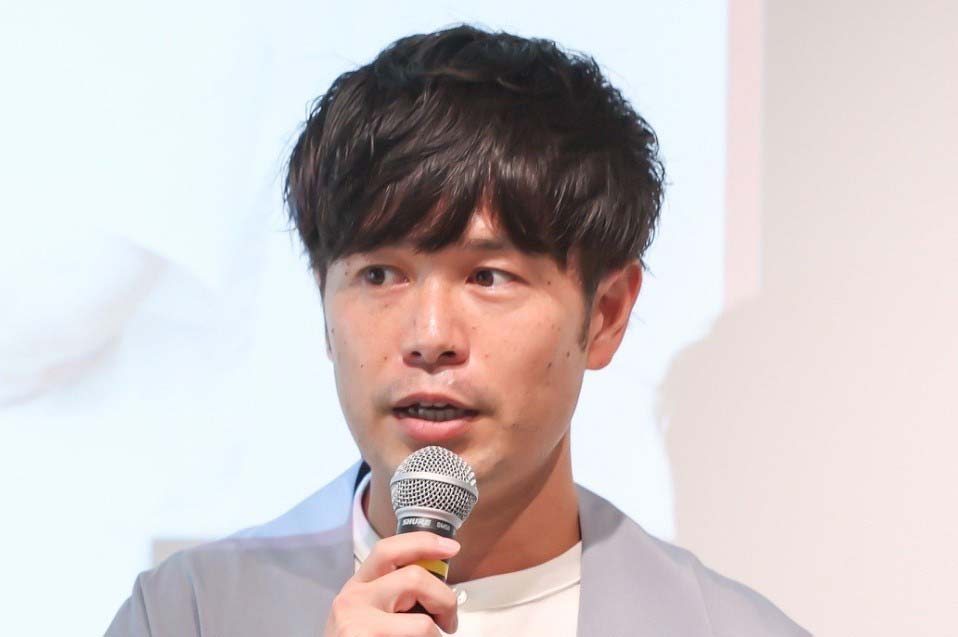

強化学習を用いたAIによるゲームプレーの研究に取り組んだ笹子さん

中高生ら生徒が自由な発想で臨んだ探究の成果を発表する「自由すぎる研究EXPO」が、AI(人工知能)の可能性を広げる舞台として注目を集めている。学習支援サービスのトモノカイ(東京都新宿区)が主催するイベントだ。AIの光と影に焦点を当てた多面的な研究に取り組んだ参加学生たちの挑戦を、5回の連載を通じて浮き彫りにする。

◇ ◇

強化学習でゲームプレー革新

強化学習を用いたAIによるゲームプレーに取り組んだのが、東京都立晴海総合高校(同中央区)3年の笹子悠月さん。自作したブロック崩しや一人称視点で楽しむシューティングゲーム「FPS」などに、自律的に作業をこなすAIエージェントの強化学習を生かし、その有効性を確かめた。

ブロック崩しは、プレイヤーが画面下部のパドルを左右に動かしてボールを弾き、画面上部のブロックを壊していくゲームだ。

検証したところ、ボールが横に移動しないとAIエージェントがパドルを動かさなくなり、垂直の動きを繰り返すというトラブルが起きた。そこで笹子さんは、ボールが横に動く速度が遅くなる場面で工夫。ゲームを再スタートする仕組みを導入することで修正した。

FPSでは、作成したゲームとAIエージェントのかみ合わせが上手く行かないという課題に直面し、学習ができないという結果となった。

ただ、笹子さんは立ちはだかるハードルに粘り強く挑む構えだ。「ゲームエンジンの中のテンプレートを使ってゲームを作成したが、今度はAIエージェントに合わせた環境のゲームを一から構築したい」と意欲を示す。

現在の関心事は、強化学習を高度なスキルが必要な運転技術などへ社会実装すること。ブロック崩しでは、AIが人間より上手にゲームを進めるようになったことを確認した。

「AIが職を奪うことに注目されがちだが、AIとゲームで対戦すれば理解も深まり、いいライバルという立ち位置になる」と笹子さん。蓄積した知見や経験を、ゲーム開発などのエンターテインメント業界に広げる可能性に熱い視線を注いでいる。

著作権法律への対応も焦点に

一方、都立竹早高校(同文京区)3年の内藤駿太さんは、「発展する生成AIに日本の著作権法はどう対応すべきか」について研究した。機械学習時に直面する「権利保護」や「AIによる生成物を巡る著作権の有無」という問題に焦点を当て、文献調査と考察を行った。

「法律は知っている人の味方になる」と内藤さん。自ら法律を調べて「何が良くて何がだめなのか」を明確にした経験を持つ。

研究で注目したのは、生成AIの普及を支える法整備が不十分という現状。2024年に『東京都同情塔』で芥川賞を受賞した九段理江氏の「全体の5%ぐらいは生成AIの文章をそのまま使っている」という発言にも着目。これが、著作権の研究を進めるきっかけになった。

内藤さんは、機械学習の際に一定の制限を設けることや人間の著作物の権利を守るためにも、AIの生成物に権利保護をかける必要性を指摘する。

ただ、日本の現状を悲観的には捉えているわけではない。機械学習時の規制は限られ、AIの発展を阻害するものではないからだ。「さまざまな国で作られる法律に合わせるより、日本社会に合った法律を考えていくことを優先すべきだ」と力説する。

「AIを活用してより良い社会を作るきっかけにしたい」と内藤さん。培った研究成果を、AIの適正利用を促す展開に役立てたいという思いを強めている。

(つづく)