2025.08.29 NTTドコモビジネスが成功、 40km離れたデータセンター間で高速転送

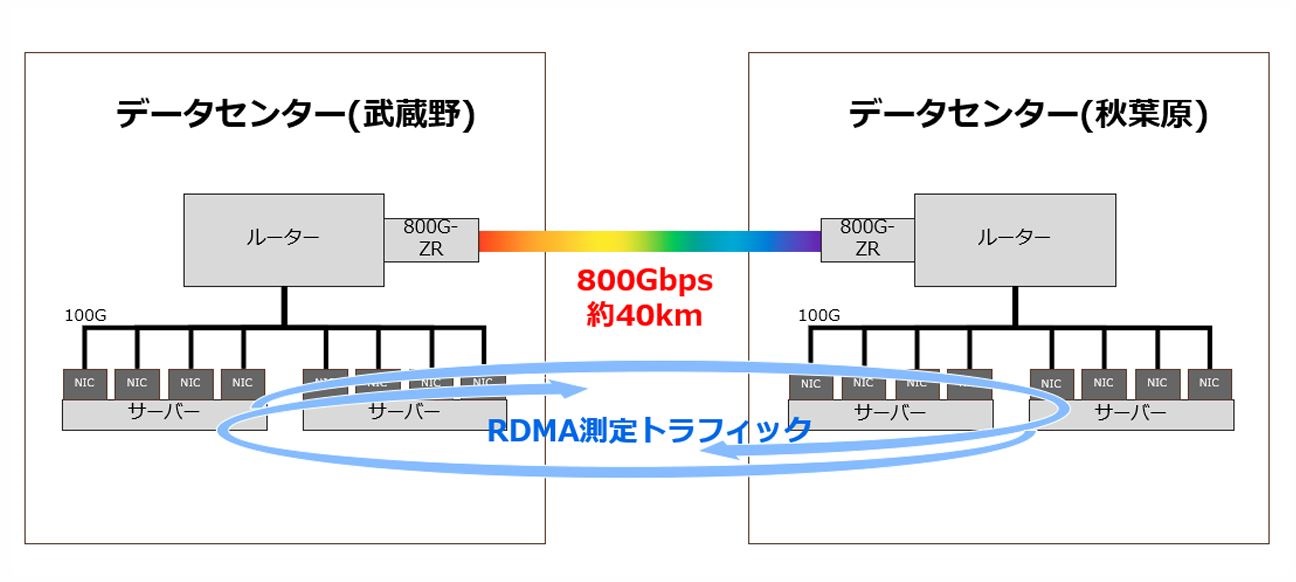

離れたデータセンターの間で実施した実証実験のイメージ

NTTドコモビジネス(旧NTTコミュニケーションズ)は、地理的に離れた2つのデータセンターの間で、データの高速転送に成功したと発表した。光技術を使った次世代通信基盤「IOWN(アイオン)」の要素技術やデータ転送ツールを組み合わせて実現した取り組みで、大容量のデータ転送にかかる時間を従来の転送方式との比較で、最大6分の1まで短縮した。AI(人工知能)の進化を支えるデータ処理基盤の構築に向けて大きく前進することになる。

同社は今夏の実証実験で、独自開発したデータ転送ツールを搭載したサーバーを、約40キロメートル離れた東京都三鷹市と東京・秋葉原にあるデータセンターにそれぞれ配置し、両拠点を800ギガビット毎秒対応の光通信技術「800G-ZR」を用いて接続した。さらに、通信先サーバーのメモリーに直接アクセスしデータを届ける「RDMA転送ツール」を組み合わせ、効率的に高速なデータ転送を実現できることを確かめた。

従来方式と比べて、1600ギガバイトのデータ転送にかかる時間を約389秒から約68秒まで短縮。さらにサーバー内のCPU(中央演算処理装置)の使用率も20%から5%へ低下し、最大で5分の1まで削減できることを確認した。AI時代に求められる高速で低負荷なデータ処理基盤の整備に弾みをつける成果だ。

生成AI 需要の急増に伴い、複数のGPU(画像処理半導体)サーバーを並べて同時に使う「GPUクラスター」の役割が増大。こうした中、電力供給やキャパシティー(容量)などの面で限りがある単一データセンターの課題への対応が焦点となっている。一方でデータセンターには、大規模災害などの発生時にもAIを活用したサービスを支え続ける役割も期待されており、事業継続という観点からも拠点の分散化が求められるようになっている。

今回の実験はこれらを踏まえた取り組みで、複数のデータセンターで1つのGPUクラスターを実現する展開を想定して実施した。また実験では、2拠点間で3000キロメートルという長距離通信を疑似的に再現してAIモデルの学習時間を測定し、単一拠点とほぼ同等の性能を確かめたという。

NTTが開発中のアイオンを構成する主要技術の1つが、光信号のみでデータを伝送する「オールフォトニクス・ネットワーク(APN)」で、大容量・低遅延で低消費電力な通信を実現できるようにする。2026年度には、APNで複数のデータセンターを接続して1つのGPUクラスターを稼働し、生成AIモデルを学習させるという検証環境「GPU over APN」を、顧客に提供する予定。実験で培った知見を生かし、GPUクラスターの可能性を広げたい考えだ。

拠点の分散化を後押し

同社が東京都内で27日に開いた説明会で、エバンジェリストの張暁晶氏は「分散したデータセンターであっても、あたかも1カ所のようにAI学習や推論といった処理を行えることがメリットだ」と強調。イノベーションセンターIOWN推進室担当課長の野山瑛哲氏は「GPU over APNの実証環境を順次拡充し、大規模なGPUクラスターや高帯域なネットワークに適する環境の開発を進める」とした上で、「日本全国どこでも分散されたデータセンターの実現に貢献していきたい」と意欲を示した。