2020.12.10 【ミリ波関連デバイス技術特集】 村田製作所のLTCCを活用したミリ波デバイス

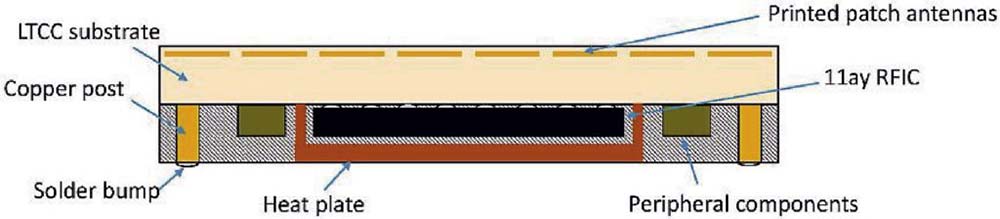

[図1]ミリ波によるネットワーク

1.はじめに

近年、世界的にデジタルデータ量が飛躍的に増大している。背景として、世界全体でインターネットが社会基盤として定着し、モバイル端末の高機能化、ソーシャルメディアやクラウドサービスの普及、データ収集が可能なセンサーの活用などが要因に挙げられる。増大するデータ量に対応すべく無線通信高速化の検討が各所で続けられており、高速無線通信を実現する手段のひとつとしてミリ波通信である5GやIEEE802.11ad/ayに期待が集まっている。

従来は、高速回線と言えば光ファイバをはじめとした固定回線が一般的であったが、有線ネットワークで広域エリアをカバーするには膨大なケーブル量と工数が必要で、構築および維持管理のコストが課題であった。ミリ波通信の登場により光ファイバを敷設できない環境下でも固定回線と比べて遜色ないネットワーク品質が実現でき、固定回線を敷設するよりも導入工期が短くコストの安いミリ波無線システムが市場に現れ始めている(図1)。

今後、ネットワークにつながる機器が増加していくと、有線ネットワークで機器同士をつなぐことで物理的な限界が発生し、また、やり取りされるデータ量も増えていくため、様々な場面で高速無線通信利用が期待されている。また、無線通信は高速通信だけでなく低遅延へのニーズも強い。ミリ波移動通信を用いた自動運転や高解像度のカメラ映像を見ながら遠隔手術を行う用途も検討されている。

村田製作所(以下、当社)ではこうした市場動向に応えるべく、長年にわたって培ってきたRF技術とプロセス技術を活用した独自のミリ波デバイスの開発を進めている。

2.ミリ波の特徴

ミリ波とは、波長が1-10mmの電波を指すことが一般的で、周波数では30-300G㎐に分類される。高速無線通信用途でこの周波数が注目されている背景に、周波数が混雑しておらず1チャネルあたりの帯域幅を広く割り当てることが可能な点が挙げられる。

帯域幅はデータ伝送レートと密接に関係しており、帯域幅が広いほど単位時間あたりのデータ伝送容量が増加する。

4Gや2.4G㎐/5G㎐ Wi-Fi®などに割り当てられている周波数は様々なシステムで活用されており、1チャネルあたりの帯域幅は100M㎐程度しか割り当てができないが、ミリ波であれば1G㎐もの帯域幅を割り当てることも可能となる。これは、通信速度が約10倍になる見込みがあることを意味する。(式[1] シャノン=ハートレーの定理)

C=B*log 2(1+SNR) [1]

C:システムのデータ伝送容量[bps]、B:周波数帯域幅[㎐]、SNR:信号対雑音比

また、周波数が混雑していないため、他システムとの干渉を回避しやすいといった利点も挙げられる。ミリ波より低周波を用いた通信においては、チャネル帯域幅の両端にガードバンドを設ける干渉回避対策があるが、割り当てられたチャネル帯域幅よりも実効帯域幅が狭まり、データ伝送容量の減少につながるという弊害がある。ミリ波であれば、他システムとの干渉を回避しながら高速通信を実現できる。

3.ミリ波の技術課題に対する当社の改善取り組み

周波数が高くなればなるほど、自由空間伝搬損失が大きくなることは、以下の式[2](フリスの伝達公式)より明らかな技術課題である。

Pr= (GtGr)/L Pt ただし、L=( 4πrf/C )² [2]

Pr:受信電力[W]、Gt:送信アンテナ利得、Gr:受信アンテナ利得、L:自由空間伝搬損失、Pt:送信電力[W]、r:送信アンテナと受信アンテナの間隔[m]、f:周波数[㎐]、C:真空中における光速[m/s]

受信機において情報を復元するためには所定の受信電力が必要であり、ミリ波通信で通信距離を延ばす目的で、アンテナ利得や送信電力を増加させたりする必要がある。

アンテナ利得を増加させるための一般的な手段は、フェーズドアレイアンテナを用いることである。指向性を鋭くすることで任意の方向に対するアンテナ利得が増加し、他の方向に対してはアンテナ利得が抑えられて他システムからの妨害波が抑えられる(図2)。

当社はフェーズドアレイアンテナを用いるだけでなく、当社保有技術であるLTCC(低温同時焼成セラミックス)を組み合わせることで、同サイズの他社製品よりも遠距離まで通信を行うことができる。これはLTCCが一般的な有機基板と比べて、配線層における銅電極表面が滑らかであるため、抵抗損失が小さくなり伝送線路損失を低減できることが理由である。

4.当社のミリ波モジュールの概要

当社のモジュール開発の強みは、様々な要素技術(図3)を保有し、それらを垂直統合することによって独自な製品をつくり出せることである。たとえば、当社のミリ波モジュールに使用しているLTCCはセラミックスの一種であるため、原料の選択や配合方法、焼成条件で特性が大きく変わる。

高周波でも良好な特性をもつLTCCを活用することで、より高性能な通信モジュールを実現している。

基板材料技術とパッケージング技術

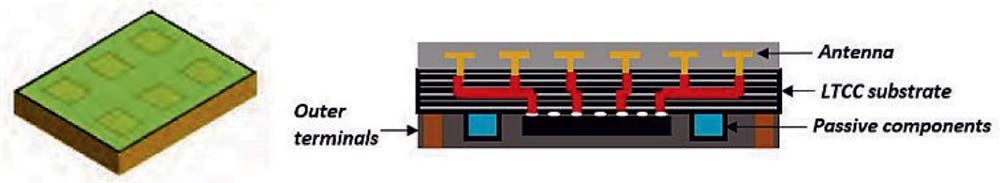

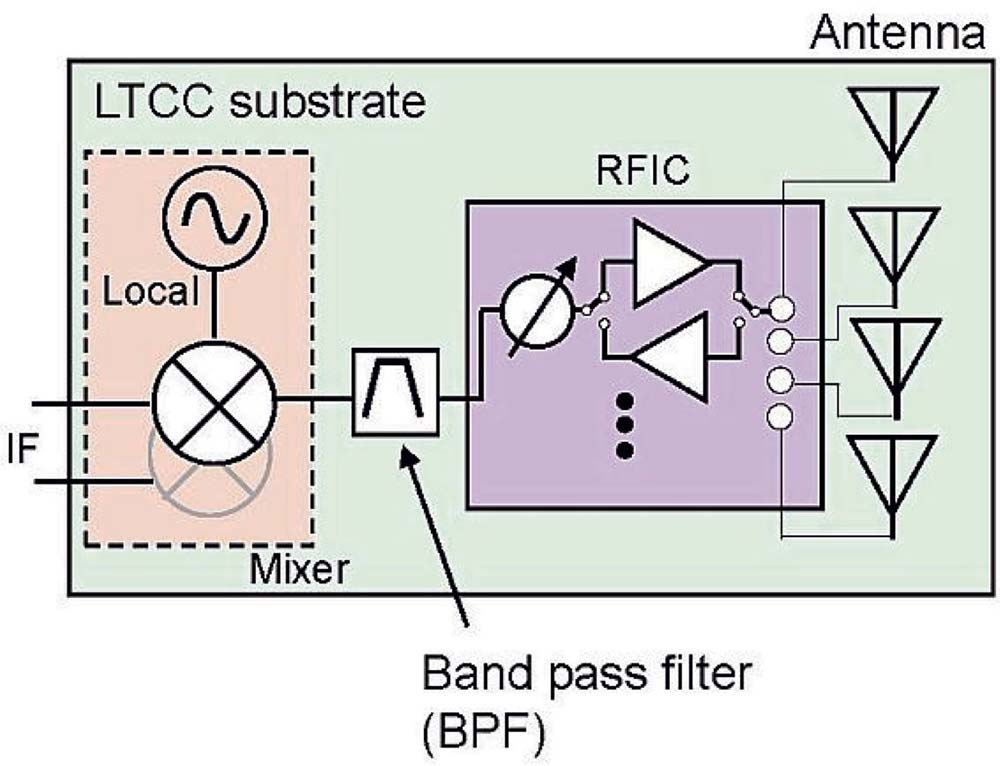

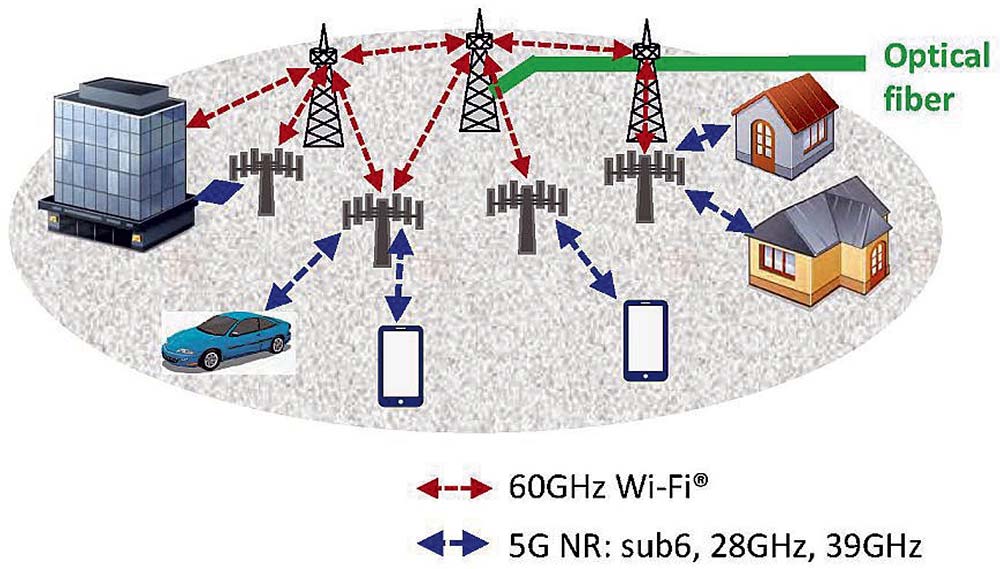

当社で開発を進めているミリ波デバイスはAntenna integrated Module(AiM)と呼ばれる構成(図4)である。信号の周波数が高くなれば高くなるほど、配線上で発生する伝送線路損失が大きくなるため、ミリ波ではそれを抑えることが重要となる。そのため、当社のミリ波デバイスは、アンテナとRFICを基板上に配置することで、配線距離を短くして伝送線路損失を抑えている。

アンテナ設計技術とシミュレーション技術

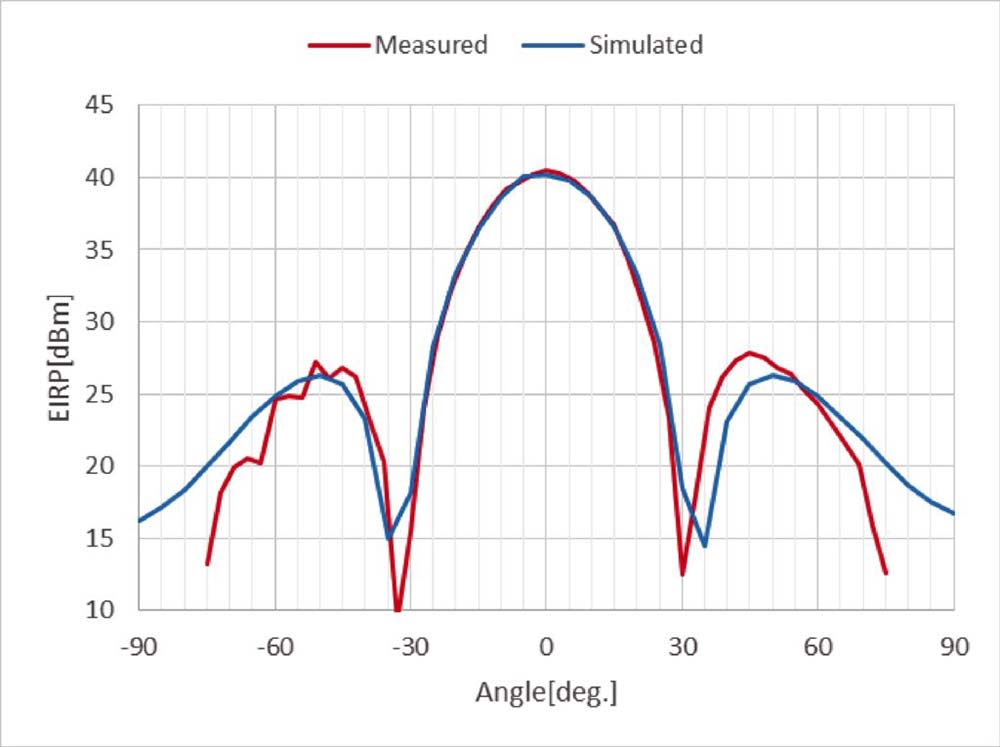

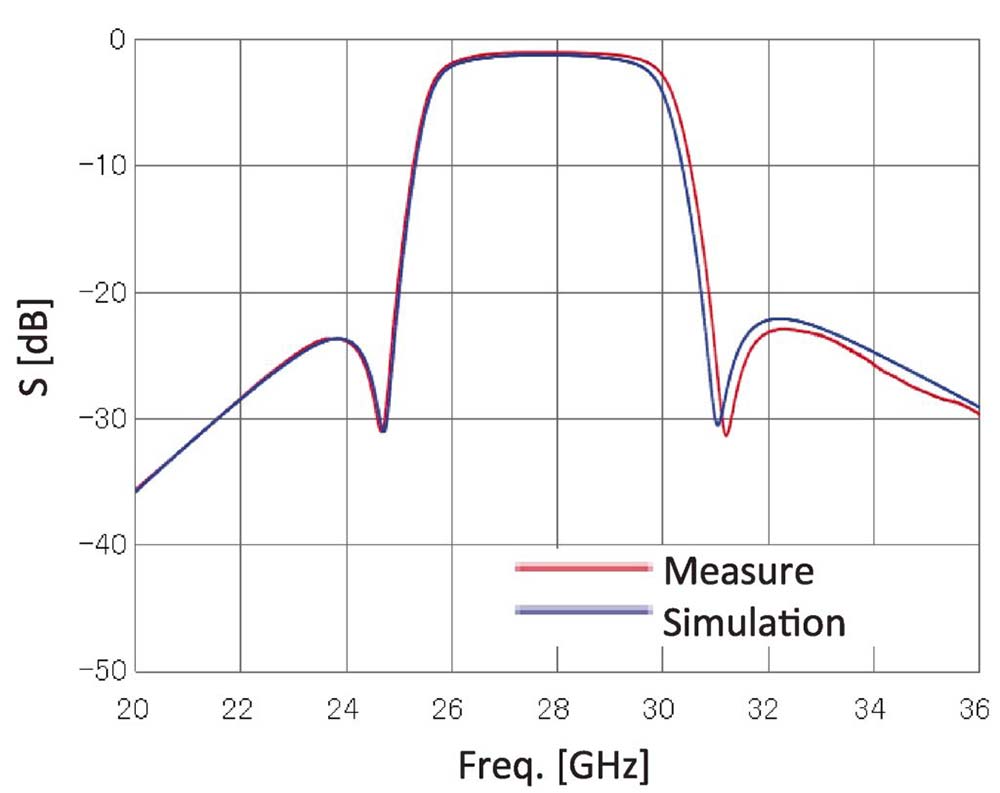

ミリ波に限らず、シミュレーション結果と実際の評価結果の差は、設計業務における課題である。しかし、当社のミリ波デバイスはシミュレーション精度が高く、試作を繰り返さずとも必要な性能を得られ、短期間で最終製品を提供できる(図5)。

測定/評価技術

アンテナ特性を評価する上での課題は、壁などからの反射波の影響や距離によって変動する波動インピーダンスである。反射波を防ぐための施策や、波動インピーダンスが自由空間インピーダンスに近づく距離の考慮で、再現性の高い評価環境を構築する必要がある。当社は各種用途に応じた電波暗室を有しており、屋外用途で求められるアンテナ利得が高い製品であっても理想環境で評価を行うことが可能である。

量産技術

量産で使用する設備も自社で手掛けることで、品質検査における市場の要望に応えられる検査システムを短期間で構築することができる。

ミリ波モジュールは品質検査工程で実際に電波を飛ばして品質確認をするが、ミリ波技術の肝となるビームフォーミング機能の検査も行えるように設備を設計している。

5. 5Gミリ波対応無線基地局向け製品

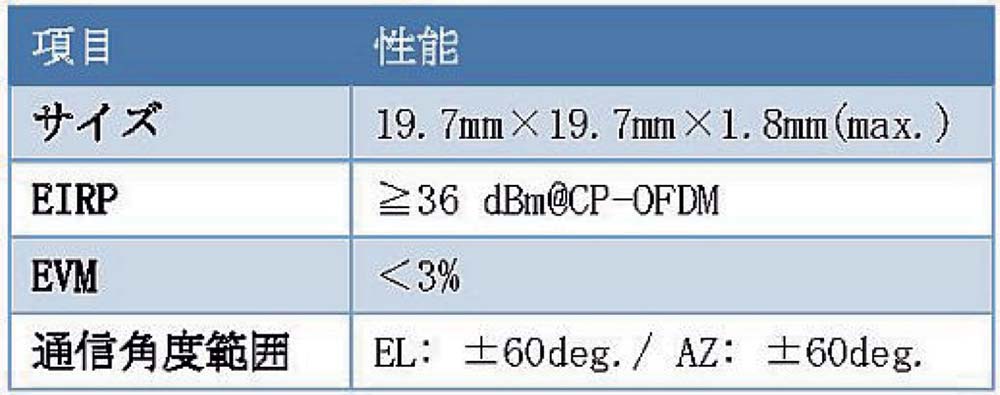

5Gミリ波対応無線基地局向けに製品開発を進めているバンドパスフィルタをLTCC多層基板に内蔵したタイプのAiMを紹介する。5Gミリ波は複数のチャネルが存在しているが、当社では市場動向に対応してn257(26.5G㎐-29.5G㎐)に適した製品の開発を進めている。

非常に薄いセラミックシートを積層したLTCC多層基板を使うことで、一般的な有機基板よりも積層数を増やせる強みを生かして、バンドパスフィルタを内層に形成(図6)することで低背化を実現している。

通過帯域における挿入損失は2.0dB以下、隣接チャネルにおける減衰量が20dB以上の高性能なフィルタ特性を実現し、同時に伝送線路損失を抑制する(図7)。

アンテナ設計技術においても特徴があり、1素子あたりの指向性の対称度が優れている点が挙げられる。対称度が崩れると複数素子を束ねた際にビーム形状が歪になり、通信距離が短くなることや意図しない方向への放射が強くなる問題が発生するが、アンテナ設計技術を生かして指向性の対称度を改善できている。

6. 60G㎐ 屋外用無線機器向け製品

屋外用無線機器向けに製品開発を進めているIEEE802.11ad/11ay規格対応のAiMを紹介する。

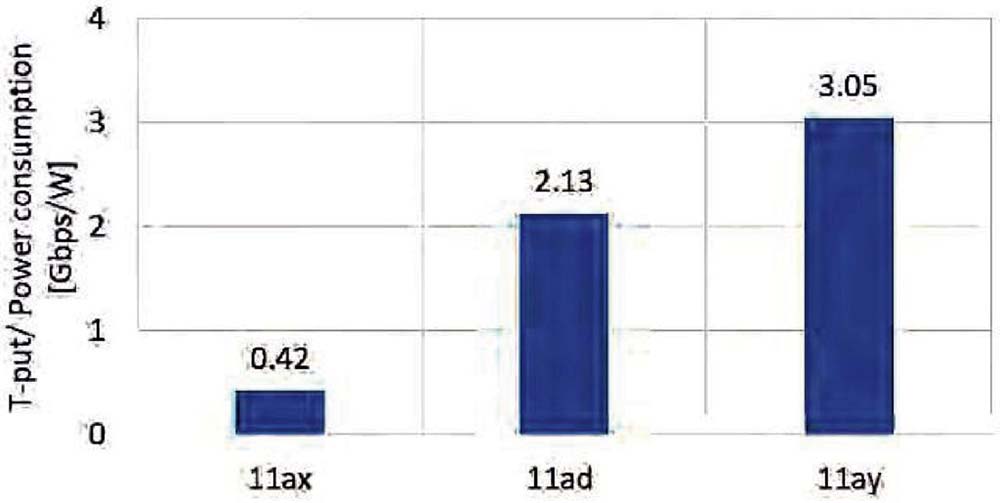

IEEE802.11ad/11ayは5Gミリ波で使用する周波数よりもさらに高い60G㎐帯を利用しており、1チャネルあたり2.16G㎐もの非常に広い帯域幅を使用して高速通信を行うことができる。当社評価結果では、IEEE802.11axよりもIEEE802.11ad/ayの電力効率が優れていることを確認できている(図8)。

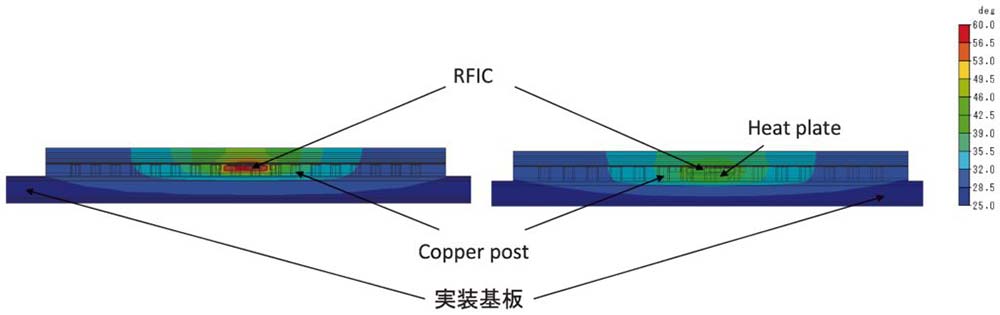

大容量化に伴いRFICの高機能化が日々進んでいるが、まだパワーアンプの効率が十分ではないことから、単位時間あたりの消費電力が大きく発熱量が増加している。発熱量が増加すると通信特性に影響が生じるが、当社製品は以下の断面図(図9)のようにHeat plateとCopper postの放熱機構で、RFICの熱を効率的に放熱することを実現している。

一例として放熱機構の有無による熱解析結果(図10)を挙げると、放熱機構がない場合はRFICの温度が高くなっているが、放熱機構を盛り込むことでRFICの温度が下げられていることが明らかである。

アンテナの設計技術では、ストリップラインで形成したDividerを用いることでアンテナ素子数を増やし高利得化を実現している。これにより、通信距離が200mを超えるため屋外使用が可能である。

7.今後の展望

n260(37.0-40G㎐)などのn257以外のチャネルで使用可能な製品をラインアップに加えることで、様々なニーズに応えていく。また、技術の観点では、当社はLTCCだけでなくMetroCircという樹脂多層基板の技術も有しているため、基板を折り曲げることで生まれる付加価値をミリ波市場に提案していく。そして、当社の社是にもある「独自の製品を供給して文化の発展に貢献する」ことに努めていく。今後のBeyond 5Gや6Gにおいても当社の強みを発揮し続けていきたい。

<(株)村田製作所>

![[図2]フェーズドアレイアンテナの素子数とビームパターンの関係](https://dempa-digital.com/wp-content/uploads/2020/12/MN20201210T455B0200010_G1210TGI12050THU-scaled.jpg)

![[図3]当社のミリ波モジュールの要素技術](https://dempa-digital.com/wp-content/uploads/2020/12/MN20201210T455B0200010_G1210TGI20250THU.jpg)