2023.09.01 【防災の日特集】関東大震災から100年 防災を考える

家電量販店でも防災コーナーが広がっている

防災の日、若い世代の認知度低下

意識高める行動必要

9月1日は「防災の日」。首都圏に未曽有の被害をもたらし、死者が10万人を超えた1923年の関東大震災が発生したのが、100年前のこの日だ。60年6月の閣議で9月1日を防災の日とすることが決まった。地震や台風、集中豪雨などによる被害が各地で多発しており、災害への備えは一段と重要性を増している。内閣府は防災の日を含む1週間を「防災週間」と位置付け、さまざまな啓発活動に力を入れており、家電量販店など小売りの店頭でも社会的な注目の高まりとともに、防災コーナーは年々存在感を増している。

全国の20代から50代の男女1000人を対象に、アンケート形式で8月に実施したビッグローブの「防災に関する意識調査」。「防災の日が何月何日であるか知っているか」という問いに対し、「知っている」との回答は全体で34.1%にとどまった。その割合は50代でも42.8%で、若い世代ほど「知らない」という回答が増え、20代では24.8%の認知状況であることが浮き彫りになった。

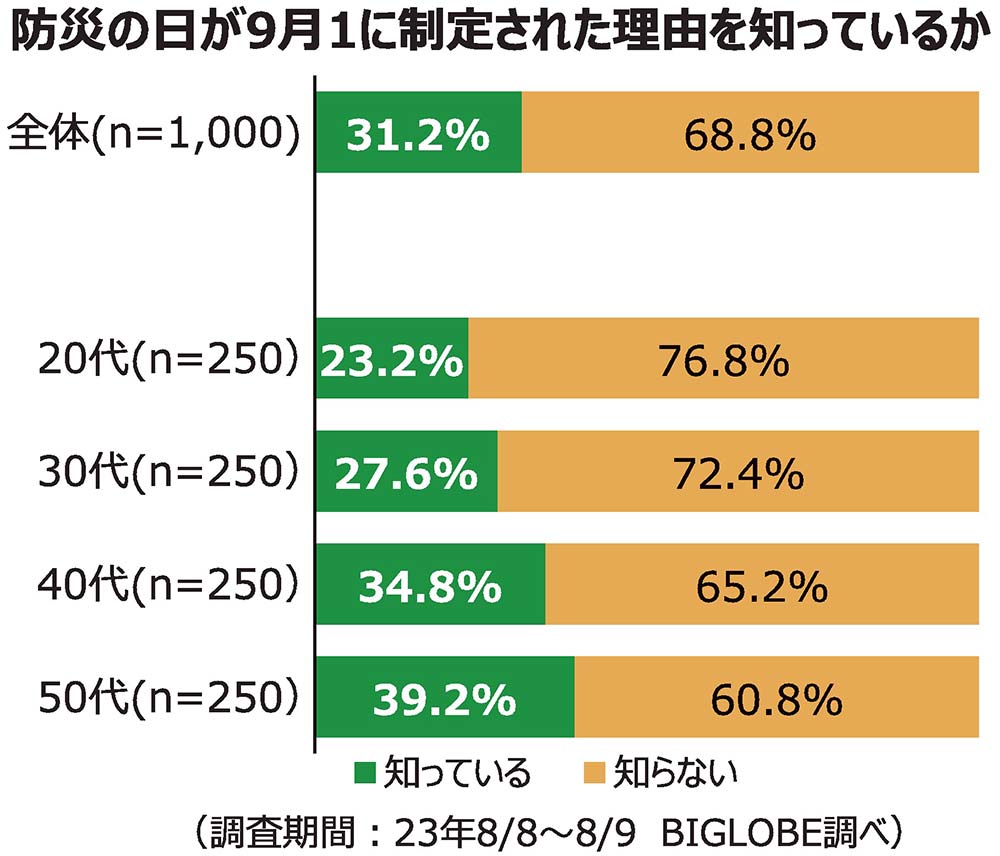

同時に、9月1日が防災の日に制定された理由について、「知っている」との回答は全体で31.2%。これも先の質問と同様の傾向で、若い世代ほど認知が下がる傾向となり、20代では23.2%にとどまった。82年から防災の日を含む一週間を防災週間として、関連する行事や防災訓練などを各地で行っているものの、認知は広がり切っていない状況と言えそうだ。

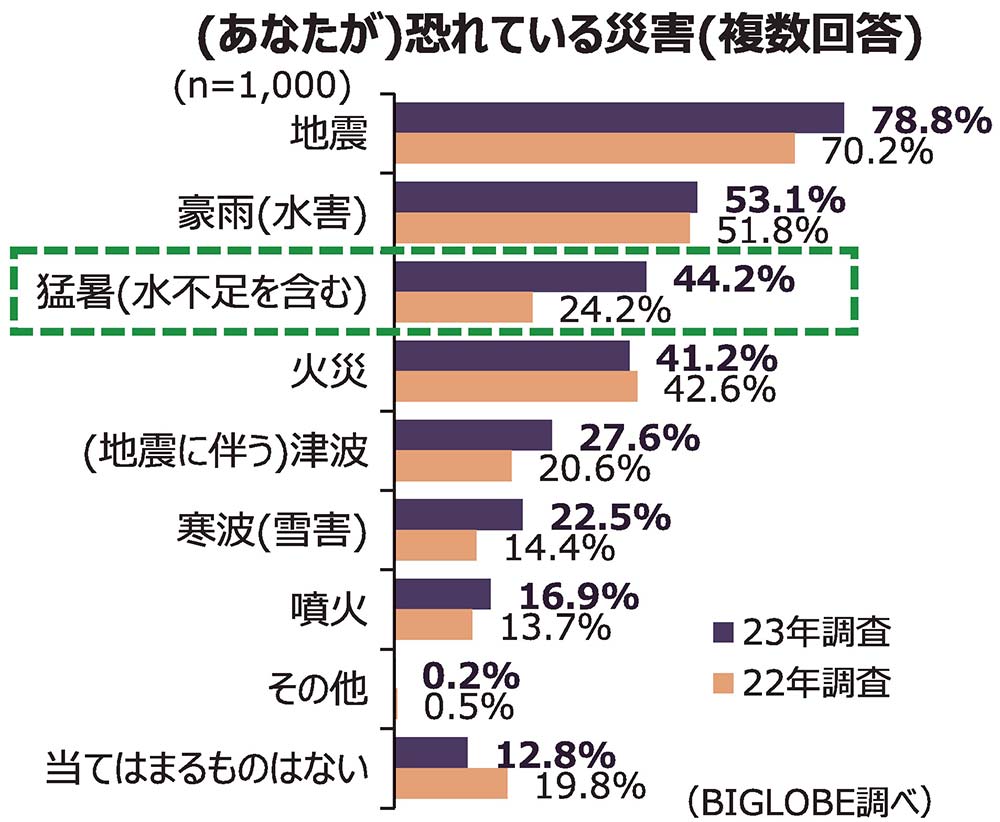

半面、恐れている災害については、「地震」という回答が78.8%を占め最大に。次いで「豪雨(水害)」「猛暑(水不足を含む)」「火災」と続いている。

ビッグローブは昨年も同様の調査を行っており、その際は「火災」が3番目に恐れる災害としての回答が多かった。それが今年は「猛暑(水不足を含む)」が上回り、昨年調査からは20ポイントと大幅に上昇している。近年は災害級とも評される暑さが各地で記録されており、熱中症をはじめ、猛暑による被害は後を絶たない。夏の暑さを災害として認識する人が増えていることがうかがえる。

「今年は関東大震災が発生してから100年となるが、改めて防災に対する意識を高めたいと思うか」という質問に対しては「思う」「やや思う」を合わせた回答は77.7%となり、約8割の人が防災意識を高めたいと回答している。

◆普段からの備蓄を

今年も8月上旬に沖縄や西日本を襲った台風6号が、猛烈な風雨により大きな爪痕を残したのは記憶に新しい。FDKによると、台風災害が発生すると備蓄需要が急激に高まり、乾電池が売れる傾向が強まるという。実際、災害報道を目の当たりにした時、人は防災意識を高めるものだ。

ただ、防災意識は台風シーズンだけでなく、年間を通して意識を高めておく必要がある。台風や豪雨による水害だけでなく、いつ起こるか予測不能な地震に加え、近年では猛暑も災害として捉えて備える必要もありそうだ。

そのためにも、食料や水、生活必需品などを普段から備蓄し、古いものから消費して随時補充していく「ローリングストック」の実践を、生活の中で定着させることが求められる。

一般的に備蓄には、「3日分×家族の人数分」が必要と言われている。大規模災害発生時の3日間(72時間)は人命救助が優先されるため、災害初期を乗り切るための最低限の備蓄量に当たるからだ。

冬場を見据えると、電源不要な暖房器具である石油ストーブも災害対策として有効だ。11年3月に発生した東日本大震災後には、備蓄需要として石油ストーブの需要が急激に高まったこともある。エアコン暖房が普及する中、石油ストーブの出番は減っているはずだ。一方、暖房器具も使わないことで逆に壊れてしまうこともあり、点検を兼ねてシーズンごとに使ってみることも必要になる。

また、災害時には、状況を把握するためにも、ラジオなどから情報を得ることが重要になる。手回しのLEDライト付きラジオなどもあるが、あらゆる情報の取得とともに、連絡手段や時にはライトとしても活躍するスマートフォンは、われわれの生活の中で生命線とも言える存在になっている。

そのためにも、災害時にスマホを使える状態にしておくことも大事で、モバイルバッテリーやポータブル電源など充電できる機器もできれば保有しておきたいところだ。これらの機器は技術革新によって機器の小型化と大容量化が進んでおり、収納もしやすくなっている。さまざまなメーカーが参入している市場でもあり、店頭でも売り場は広がっている。

多彩な情報発信で防災意識向上へ

◆信頼できる防災情報の発信を

防災情報は、Webなどさまざまな場所であふれかえっているのが現状だ。そうした中、防災推進協議会協力の下、内閣府政策統括官(防災担当)が運営するWebサイト「TEAM防災ジャパン」が存在感を放っている。多様な防災情報をまとめ、地域や企業など防災に関わる主体を結び付けるプラットフォーム(意見交換の場)として活躍しており、多彩な防災関連情報にリーチすることが可能だ。

9月17、18日には、国内最大級の防災イベント「ぼうさいこくたい2023」が横浜国立大学(横浜市保土ケ谷区)で開催される。オンラインでも参加可能で、防災関連のワークショップや展示などさまざまな情報発信の場となる。来年は、熊本地震や九州豪雨などの災害を経験した熊本県での開催も決まっている。内閣府はイベントを通し、人々の防災意識の向上につなげたい考えだ。