2024.05.24 【育成のとびら】〈26〉新人の学びを最大化する、OJT指導者の「内省支援」とは

タスク(やるべき仕事)に追われて、業務がやりっぱなしになったり、十分な振り返りや検証を行わなかったりしたために、次の業務もうまく進められなかったという苦い経験を持つ社会人は少なくないのではないだろうか。

製造業の品質改善のために生み出されたPDCA(Plan:計画、Do:実行、Check:評価、Action:改善)サイクルは今やどの業種にとっても重要な業務改善の手法として知られているが、特に「C」がおろそかになったために、次の「A」につながらないという事象が起きがちだ。

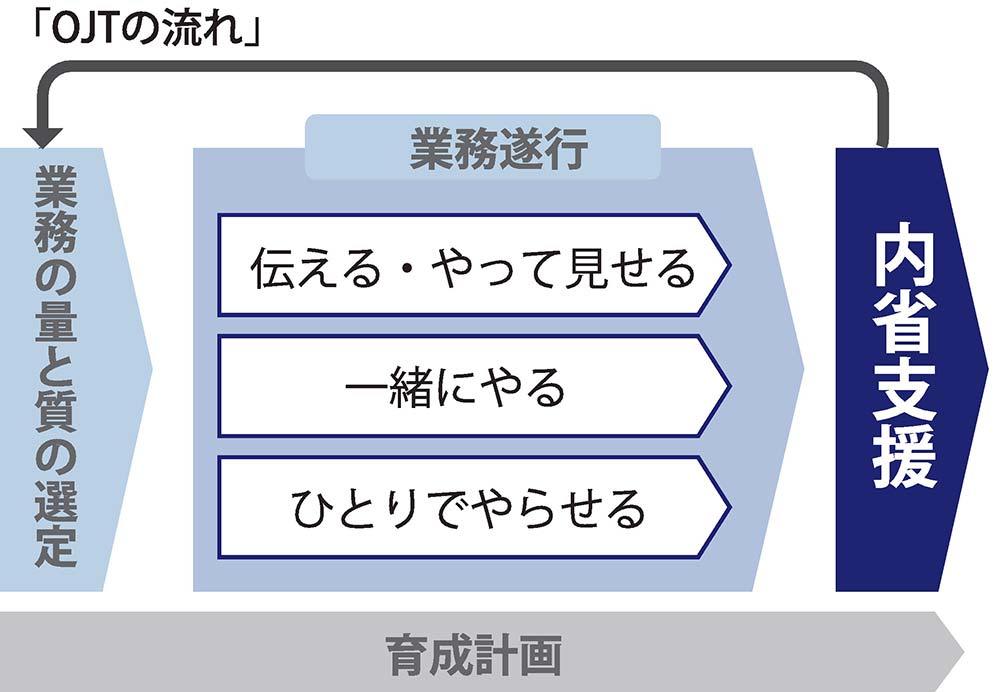

OJTにおいても本来、新人が業務を遂行しただけでは完了とはならない。その後の「内省支援」というステップが重要だ。内省支援は「振り返り」と「概念化」から構成され、業務経験から得た学びを最大化することを目的に行う。

「振り返り」では、業務遂行の目的、実際の行動、その成功要因や失敗要因など、具体的に経験した内容をさまざまな角度から育成対象者が指導者とともに顧みる。

「概念化」では、成功や失敗の理由や背景について育成対象者に考察してもらう。振り返りで得られた気づきをもとに、より良い結果を導くために次はどのようにすればよいのか、教訓やノウハウを探るという流れになる。

こうした振り返りと概念化を進めることで、次に同じ業務に取り組む際の成功率が高まり、類似の業務への応用も期待できる。しかし、内省を育成対象者の自主性に委ねてしまうと、実施の頻度や成長速度に個人差が出てしまいがちだ。単に過去を振り返るだけでは、出来事を並べるだけになるなど、学習効果の最大化につながらない可能性もある。

これらの課題は、定期的なOJT指導者による内省支援の機会を設定することで解決できるようになる。そこで指導者が「今回のプロジェクトにおける時間の使い方は適切だったか」「最も注力した取り組みは、意図通りに進めることができたのか」「今回の出来事から教訓を得るとすれば、どのような教訓があるだろうか」など、適切な問いかけを行えば、より深い内省に導くことができるはずだ。

育成対象者が業務の成功の再現性を高められるかどうかはOJT指導者の内省支援スキルにかかってくる。指導者には傾聴力やコミュニケーション能力だけでなく、論理的な思考力や物事の本質を見極めるクリティカルシンキング(批判的思考)などの能力も求められる。

より良いOJTの運営を行うためには、まずOJT指導者に必要なスキルの洗い出しと、個々の指導者がそれらスキルを保有できているかを可視化することが第一歩になるだろう。

組織の仕組み重要

本稿では4回にわたってOJTの取り組むポイントについて整理してきた。OJTを実施する目的やゴールを、まずはマインド(意識)や知識・スキル、行動といった切り口で明確にした上で、育成計画を作成し、適切な業務の量と質を選定する。業務遂行の後には内省支援を行い、個々の業務経験からの学びを最大化する、といった一連のステップを着実に実行するための組織的な取り組みが必要だ。

OJT指導者と対象者、対象者の上司間での育成ゴールについて認識を擦り合わせるとともに、OJT指導者と対象者の1on1ミーティング(一対一の定期ミーティング)の設定、OJT指導者の育成など、組織として取り組むべきことは多い。

行き当たりばったりの育成から脱却し、計画的・意識的・継続的なOJTの構築に取り組むことは、育成対象者だけでなく組織全体の強固な成長の土台になっていくだろう。(つづく)

〈執筆構成=ALL DIFFERENT〉

【次回は6月第2週に掲載予定】