2025.04.09 “揺れる”メインフレーム市場 IBMはAI次世代機、富士通は撤退へ

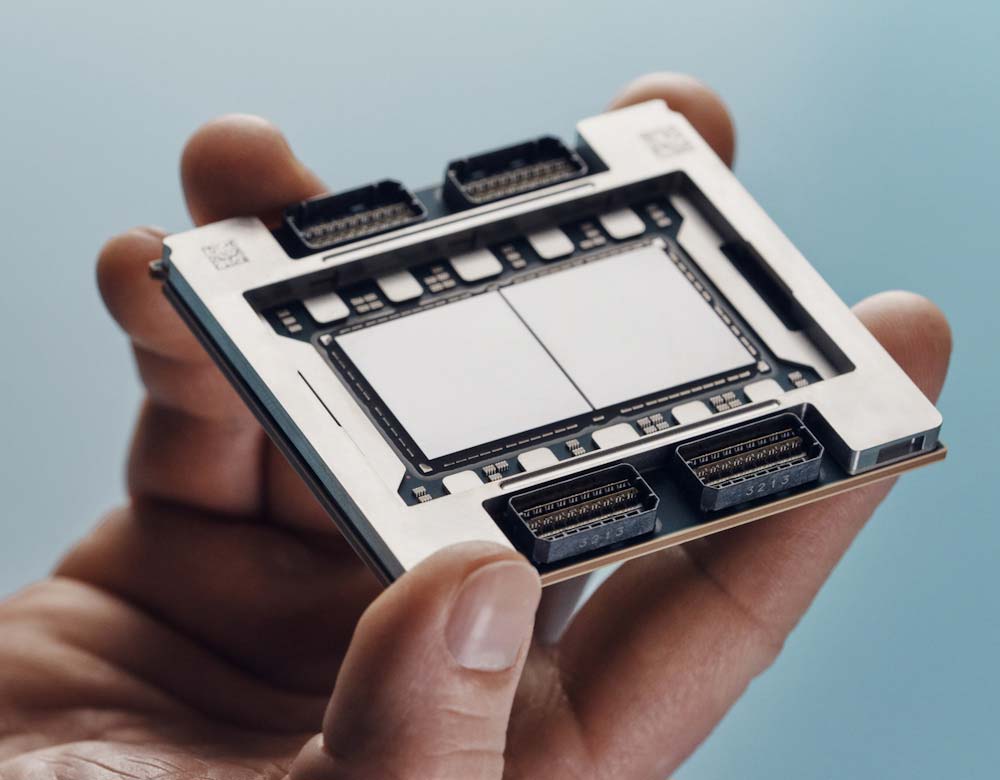

IBMの次世代メインフレーム「z17」

メインフレーム(大型汎用コンピューター)を巡り、IT各社が岐路に立っている。日本IBMは9日、AI(人工知能)機能を備えた次世代機を投入すると発表し、今後もメインフレームへの投資を拡大する方向を打ち出した。一方、富士通は2030年度にメインフレーム事業からの撤退を表明。市場環境は転換期を迎えている。

IBMの次世代メインフレーム「z17」は、新型プロセッサー「Telum Ⅱ」を搭載し、AI推論処理能力を大幅に向上させた。最新の5ナノメートル技術を採用し、5.5ギガヘルツのCPU(中央演算処理装置)コアを1チップ上に8つ備える。CPUコア単体の性能は前モデルのz16と比べ11%向上し、データを一時的に保存するキャッシュ容量も40%増加した。

生成AIや大規模言語モデル(LLM)による高度な処理に対応するため、AI専用の拡張モジュール「Spyreアクセラレーター」も提供予定だ。金融業界での融資リスク軽減や小売業界での犯罪防止、医療画像解析など多岐にわたる分野での活用を想定する。

日本IBM執行役員メインフレーム事業部長の渡辺卓也氏は、「最新テクノロジーを駆使し、企業が抱える課題を解決するための柔軟性と拡張性を提供したい」と語った。

二極化する対応

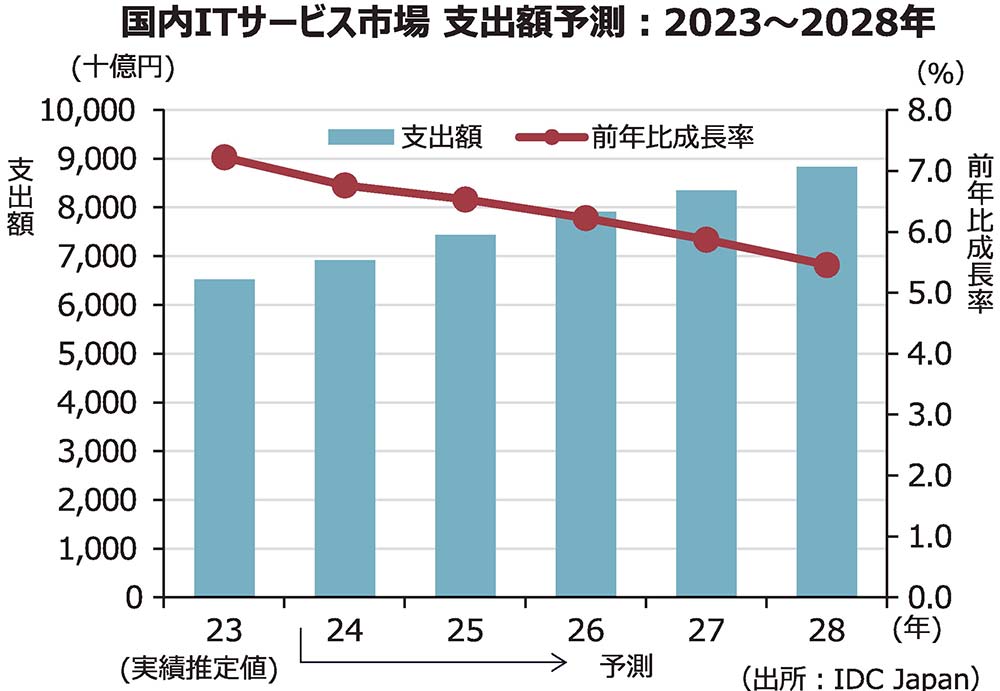

経済産業省は、18年に発表した「DXレポート」で「2025年の崖」問題として、レガシーシステムを維持することがデータ活用の遅れや維持費の増加につながると指摘。日本の国際競争力の低下を招き、日本経済に大きな損失が生じると警告している。そのレガシーシステムとして位置付けられたのがメインフレームだ。

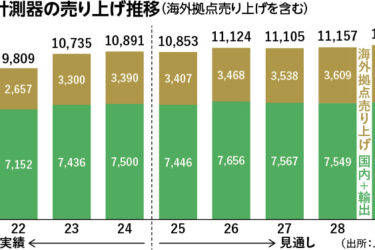

電子情報技術産業協会(JEITA)がまとめた22年度のメインフレームコンピューターの出荷台数は前年度比8%増の141台、金額は同10%減の266億円となっている。

こうした市場環境を背景に、日本IBMのほかNEC、日立製作所、富士通の国内主要メーカー4社の方向性の違いが浮かび上がってきた。

日本IBMの渡辺氏は「この10年間でメインフレームのワークロードは3倍以上に成長してきている。AIでの処理もできるようになり、これまで以上にメインフレームを使ってもらう方向で事業を展開していく」と強気の姿勢を強調する。

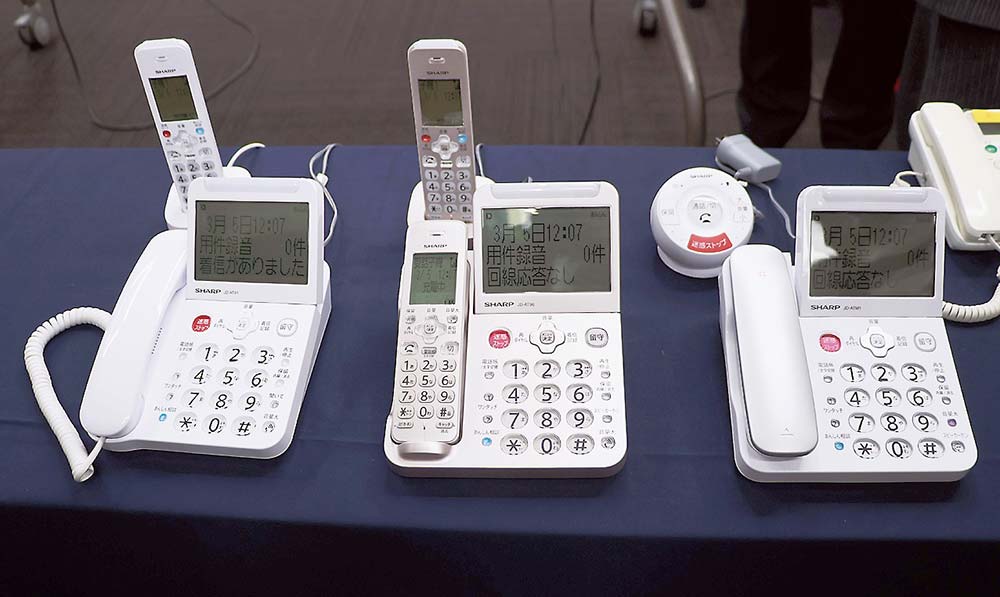

NECもメインフレーム「ACOSシリーズ」の継続的な開発と強化を鮮明にし、「ACOSシリーズ継続宣言」を発表。24年12月には新型「i-PX AKATSUKI/S100」シリーズを発売した。

これに対し、富士通は、メインフレームの製造・販売は30年度に終了し、35年度には保守サポートも終了する方針を示す。UNIXサーバーについても29年度で販売を終え、34年度に保守を終了する予定だ。

独自のメインフレームを開発してきた日立は、18年度からIBMベースのソリューション提供へ移行。自社開発や生産は行わず、保守やシステムインテグレーション、運用支援などに携わる。

各社の対応が二分するメインフレーム市場。今後の推移が注目される。