2025.08.20 【探訪】名古屋大学 テクノフロンティアセミナー 工学、情報・科学技術分野の次世代人財育成

プラズマの実験

プラズマを半導体微細加工に応用

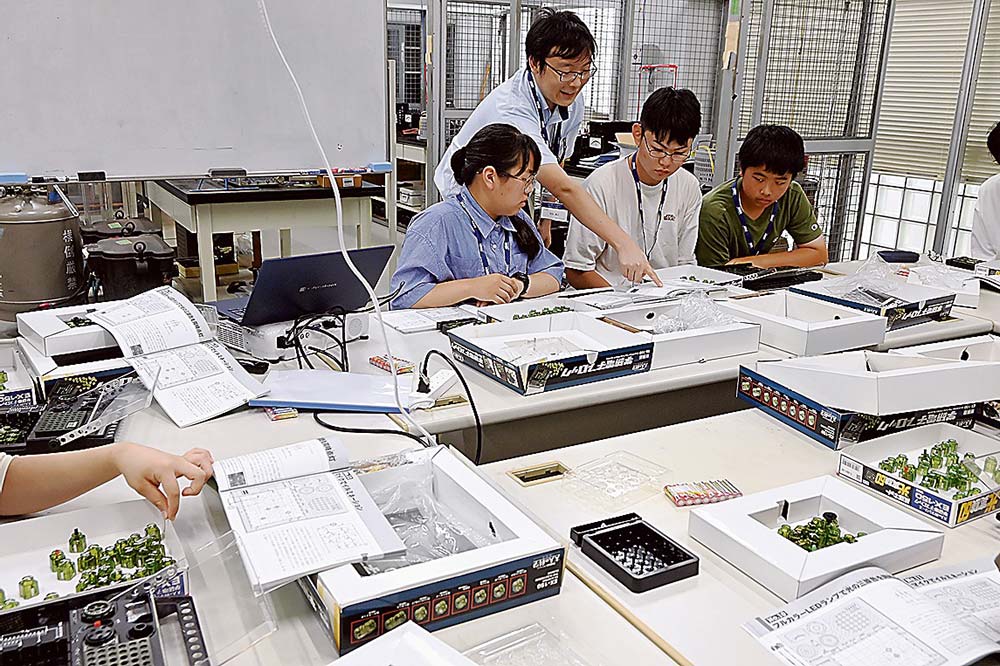

名古屋大学工学部電気電子情報工学科は8日に名大東山キャンパス(名古屋市千種区)において「テクノフロンティアセミナー(TEFS)2025~触れてみよう、電気・電子・情報の最先端に~」を開催した。共催はKDDI財団、名大工学部・大学院工学研究科、名大温プラズマ科学研究センター、後援はKDDI中部北陸総支社など。科学実験教室を通し、次世代を担う高校生らの科学への興味を引き出し、情報・科学技術に対する理解を深めるとともに、将来、工学や情報・科学技術分野で活躍する人財育成の基盤を築く機会を提供した。

TEFSは1995年から30年間にわたり開催されている。名大工学部では最も古いもので、実践的な機会と高い評価を得ているという。実際に学部生向けに実施している実験を高校生向けにアレンジして提供する。

愛知県や三重県を中心に全国から高校生が参加し、先輩たちと一緒に大気圧放電プラズマや太陽電池などの実験を通して最先端の技術に触れ、電気・電子・情報工学分野への関心を深めた。A~Fの六つの実験テーマが用意された。

そのうち、実験Dはプラズマ科学と呼ばれる研究分野の一部。ディーゼルエンジンの排ガスに含まれるNOXの分解やシックハウス症候群の原因とされるホルムアルデヒドの分解、また、水中での放電を利用した廃液処理や燃料改質などの応用研究が行われている。自然界にもプラズマは存在しており、オーロラや雷、地球の電離層、宇宙空間の多くがプラズマ状態にあるといわれる。生活に身近な例では点灯している蛍光灯の内部やネオンサインなどがある。

プラズマの研究の歴史は古く、オーロラ、核融合のほか、近年では反応性の気体をプラズマ状態にすることで化学的に活性な種を作り出して半導体の微細加工に用いるなど、産業に必要不可欠な基盤技術の一つになってきた。ほかにも、フレキシブル太陽電池や薄膜太陽電池、巨大な液晶ディスプレーなどの半導体デバイス製造に用いるプラズマの研究、コンタクトレンズやペットボトルの内面処理、液体中にプラズマを生成し公害物質を分解する技術、滅菌処理など活用の場が広がる。

名大は19年に低温プラズマ科学研究センターを設立し、産業界で広く用いられる低温プラズマに関する最先端の研究に取り組んでいる。

超絶ドライエッチング技術を実現

プラズマ技術は半導体微細加工の肝とされる。過去には、低温プラズマ科学研究センターのティ・トゥイ・ガーグエン特任助教、堀勝教授、石川健治教授らの研究グループが、日立製作所、日立ハイテクとの共同研究で、フローティングワイヤプラズマへのアンモニア水蒸気導入により、3元金属炭化物(TiAlC)の表面変質層を形成し、この材料を揮発除去するドライエッチングに成功している。グループは、世界に先駆けて、シリコン半導体ゲート電極材料に用いられている金属窒化物の化学的ドライエッチングを実現してきた。

その技術をさらに進化させ、最先端シリコン半導体材料として有望な3元金属炭化物の原子層レベルでの微細加工に成功した。これは2ナノメートルの技術だが、元素が混ざっているものを均一にエッチングすることに世界で初めて成功。このような多元のゲート周りの材料のエッチングを可能にしてきた点が新しさとなっている。

この前に、超絶ドライエッチング技術を実現するプラズマと表面の相互作用で生じるエッチング表面反応の研究成果を発表。現在、超絶ドライエッチングでは1ナノメートル以下の寸法のパターンを描画可能になっている。相補型トランジスタの縦積みというCFETを30年以降に目指し、超絶ドライエッチングで実現させる。

名大では理論-計算-実験の統合プラットフォームを構築し、その中でデジタルツインの構築に向けた研究の推進に力を入れている。

プラズマエッチングの特徴は、高アスペクト比の構造形成が可能、異方性エッチング(垂直方向に削る)が得意で量産では唯一の手段である。また、ウエット処理と異なりドライプロセスであるため省資源となり環境負荷が低い。

半導体微細加工におけるプラズマの応用では、プラズマダメージとその定量評価技術、抑制・修復技術の開発が進行している。

プラズマは溶液式と異なり、高い化学活性、電磁場による制御が可能、低温で反応が進むため基板への影響が比較的少ない。プラズマでは温度をかけずに反応が進められることがメリットである。その代わりにダメージも入りやすいが、名大では計測技術が進んでいるので、それを検知してその理由を解析することから解決策を原理的に見いだし、産業にも反映させて貢献している。

石川教授は、東海地域にはメーカーだけでなく、電気絶縁体としてのセラミック関連の企業が集まっていることや、これら計測技術が先行していることに触れ、「名古屋大学では低温プラズマの研究が進んでいる。今後も次世代を育成していきたい」と力を込めた。

テクノフロンティアセミナー 実験テーマ

■電子回路 テーマAは「電子ブロックで体験する物理と研究最前線~電子回路を自分で作って動かそう~」。現代の便利で快適な生活は、多様な電子回路によって支えられている。複雑な電子回路も、もとは基本となる機能を持つブロックの組み合わせで実現している。このテーマでは、機能素子や配線のブロックを組み合わせて手軽に電子回路を作成できる、学研電子ブロックを参加者全員に配布し、身近にある物理現象や最新の研究につながる電子機器を自作・体験した。

■太陽電池 テーマBは「太陽電池でエコ発電~再生可能エネルギーの有効利用~」。地上に降り注ぐ太陽光の量は、晴れ、曇りなど天候の変化に強く影響を受ける。太陽電池を使って、変動の大きい太陽光を電気エネルギーに効率良く変換するために、実はある制御装置が用いられている。簡易的な制御装置を作り、電気エネルギー変換を実際に体験した。

■SPI テーマCは「『カメラなしで写真を撮る?』シングルピクセルイメージングで学ぶ光のふしぎ」。カメラを使わずに画像を再現するシングルピクセルイメージング(SPI)の原理と仕組みを体験した。使用したのは、一つの光センサーと複数の光パターン(マスク)だけ。被写体にさまざまなパターンの光を順に当て、その時の明るさ(光強度)を記録することで、最終的に画像を再構成する。光の積分や情報処理の考え方を直感的に学べる内容で、光学・物理・数学が融合する先端技術の入り口を分かりやすく体験できるプログラムとなった。

■プラズマ テーマDは「大気圧放電プラズマでオゾンを発生させよう!」。プラズマは固体・液体・気体に続く物質の第4の状態と呼ばれ、物質が電子とイオンに分かれた状態を指す。放電によって簡単に作ることができ、物質創成や材料加工の分野では重要なツールとして使われている。実験では、放電電極を設計・製作し、放電プラズマを生成。生成されたオゾンやイオンを計測した。

イオンを用いた空気清浄機の原理についても学習した。マイナスイオンやオゾン、プラズマといった言葉を目にする機会が増えているが、これらは空気清浄機だけではなく、エアコン、除湿機、加湿器、ヘアドライヤー、トイレなどの製品にも組み込まれている。

■カメラフィルター テーマEは「オリジナルのカメラフィルターを作ろう!~画像処理とプログラミング入門~」。スマートフォンの普及により、誰でもカメラを持ち歩く時代になった。多くのスマホカメラアプリケーションには、写真や動画の撮影時にエフェクトを付加する機能が搭載されている。このテーマでは、コンピューターとウェブカメラを用いてオリジナルのカメラエフェクトの作成に取り組むとともに、基礎的な画像処理技術を学んだ。

■書道ロボット テーマFは「ロボットのしくみを理解する~書道ロボットを作ろう~」。小型のロボットを自律的に動かすためのプログラミングを行い、所望の動作を実現させるまでの流れを学んだ。人の腕を模したロボットに文字を書かせるためのプログラムの書き方を学び、実際にロボットに書道をさせるところまで体験した。