2025.08.29 【ソリューションプロバイダー特集】AI DX推進で必要不可欠 コンタクトセンターなど活用進む

人工知能(AI)はもはや業種や分野を問わず、デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する上で不可欠な存在となった。多くの企業が生成AIの有効な活用策を探ろうと、社内体制の整備や技術・サービスの開発を加速するとともに、安心して使える環境づくりを急ぐ。

業務特化型のAIエージェントの実用化も加速する。企画立案から施策実行、評価までを担う自律型AIなど業種や業務に応じて深化。AIエージェントを活用しコンサルから運用までを一貫支援する体制を整える動きも広がっている。

生成AIの活用が進むのが、膨大な機密情報を取り扱うコールセンターなどの問い合わせ対応だ。

ソフトバンク子会社で生成AIサービスを提供するGen-AX(ジェナックス)は1月、照会応答業務の効率化を支援する新サービス「X-Boost(クロスブースト)」を発表した。

オペレーターが問い合わせ内容を入力すると、マニュアルやFAQ(よくある質問)などの膨大な社内データを検索して最適な回答案を自動で生成する、テキストベースの生成AIサービスだ。

キーワードを選ぶ必要はなく、問い合わせ内容をそのまま入力して順番に処理をすると回答にたどり着くよう、操作しやすいUI(ユーザーインターフェース)にした。

NTTドコモビジネス(旧NTTコミュニケーションズ)も、音声自動応答ソリューション「生成AIボイスボット」を活用し、大阪ガスのコンタクトセンター業務を受託運営する大阪ガスマーケティングの電話応対を自動化するサービスをスタートした。

大阪ガスマーケティングが用意するFAQを基にAIが学習し、電話での問い合わせに対する適切な回答を生成し音声で返答する。事前に設定したシナリオで応対する音声自動応答ソリューションと、シナリオなしで応対可能な生成AIを併用することにより、問い合わせ内容の認識精度や回答精度を高めた。

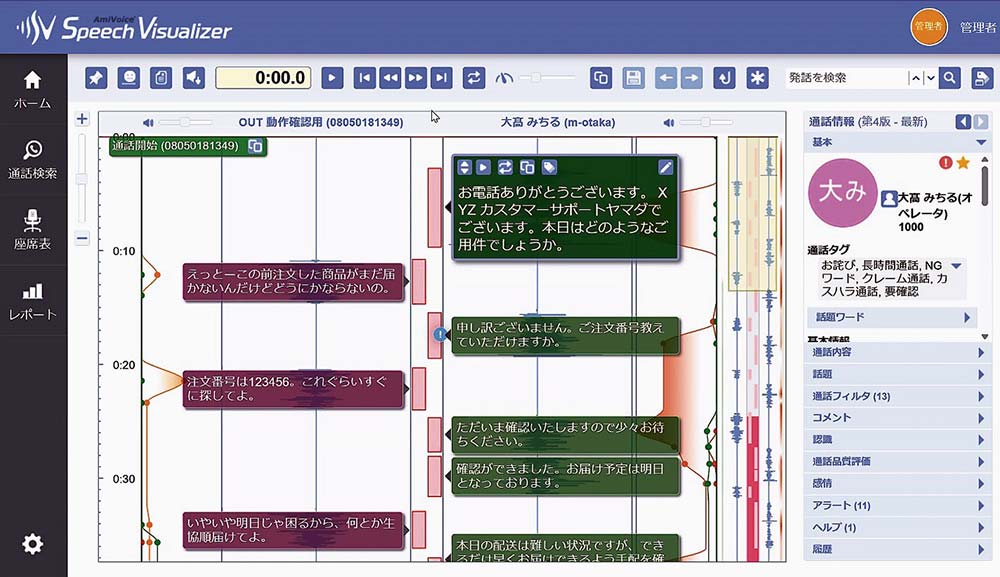

企業の現場では不当な要求や暴言、威圧的な言動といったカスタマーハラスメント(カスハラ)も問題となっている。音声認識ソフトを手掛けるアドバンスト・メディアは7月、カスハラ対策を支援する新パッケージの提供を始めた。

カスハラを巡っては、2022年2月に厚生労働省が対策マニュアルを策定したほか、今年4月には東京都でカスタマー・ハラスメント防止条例が施行されるなど、行政による対策強化が進んでいる。一方で、24年時点の日本コンタクトセンター協会などの調査によると、カスハラの基準や対応方針を定めている企業は全体の約3割にとどまり、現場レベルでの抜本的な対策は遅れているのが実情だ。

同社が発表した新パッケージは、同社のコンタクトセンター向けAI音声認識ソリューション「AmiVoice Communication Suite」に、新パッケージとして追加。ローカル環境で稼働するアドバンスト・メディア独自の大規模言語モデル「AOI LLM」と連携して、通話中の顧客からの暴言や威圧的な発言を自動で検知し、オペレーターに即座に対応指針やトークスクリプトを表示する仕組みだ。

執行役員兼CTI事業部の今宮元輝部長は「電話応対現場の94%がカスハラを経験しているという調査結果もあり、特に新人オペレーターの離職率は全業種平均より高い傾向にある。従業員のサポートは事業継続の上でも極めて重要だ」と従業員ケアの重要性を強調した。

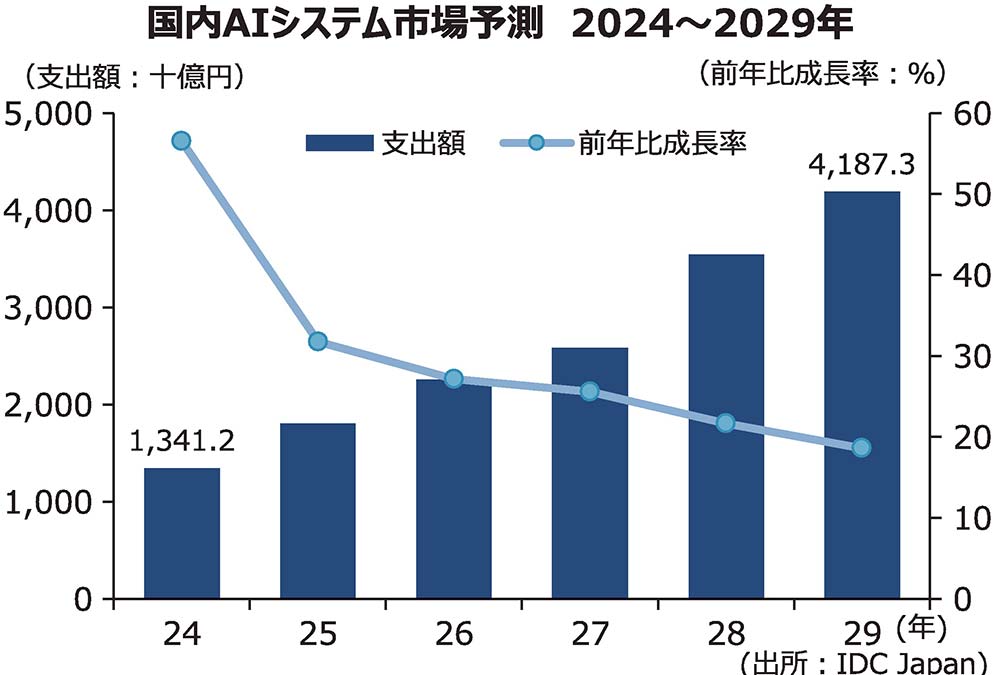

IT専門調査会社IDC Japanによると、国内AIシステム市場は、24年は前年比56.5%増の1兆3412億円。24~29年の年平均成長率は25.6%で推移し、29年の市場規模は24年比3.1倍の4兆1873億円になると予測されている。

AIエージェントが急加速

2025年は「AIエージェント元年」とも呼ばれている通り、大手IT企業は業務特化型のAIエージェントの実用化を加速させている。

「ハイパースケーラーは業務を理解して特化していくのは得意な領域ではない。雑なニーズに対応するのは得意ではない。複数のAIエージェントをオーケストレーション(統合・調整する力)はマルチエージェント社会の実現に不可欠だ」。富士通の高橋美波執行役員副社長COO(最高執行責任者)はこう強調する。

富士通は、製造・流通・医療などの現場に特化した実務支援型エージェントを軸に据えた戦略を鮮明に打ち出した。

日本語に最適化した独自の大規模言語モデル(LLM)「Takane」と自社AIフレームワークを組み合わせ、マルチエージェントやマルチベンダー対応を実現。国際的評価を高めている。セキュリティーやプロンプトインジェクション対策など、生成AI特有のリスク管理にも注力する。

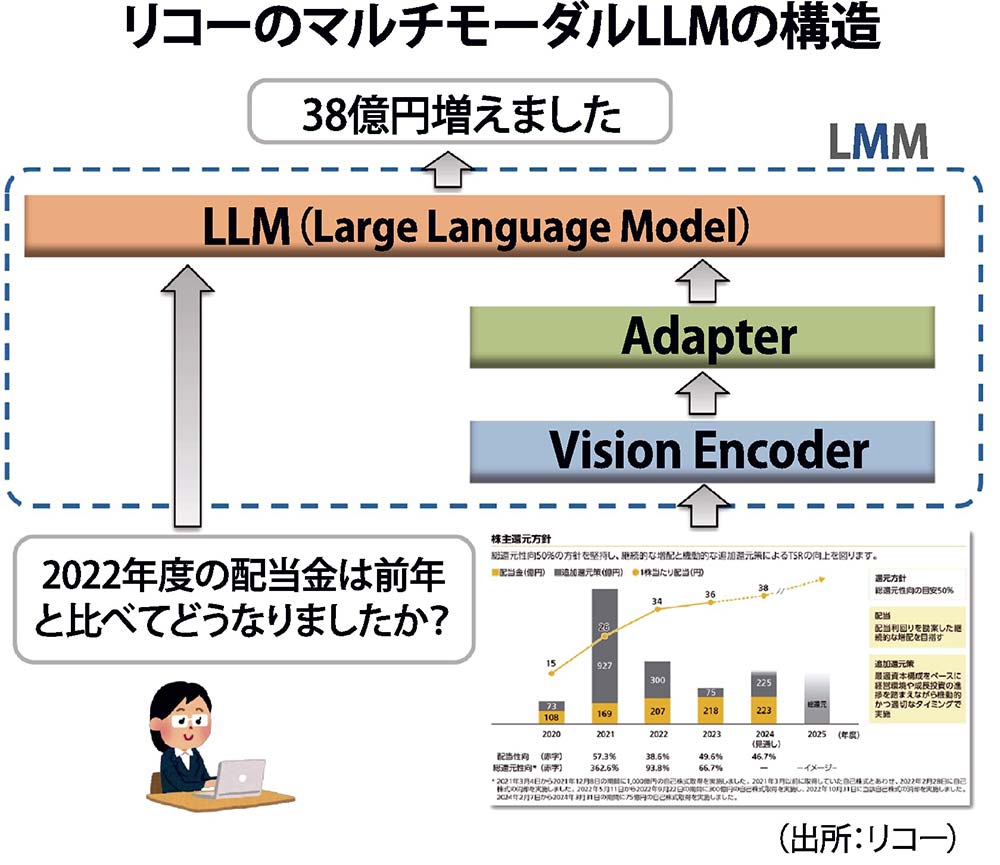

「業務特化型」は業界のキーワードになりつつある。リコーは、日本企業の多様なドキュメント活用を目的としたマルチモーダルLLM(LMM)の基本モデルを開発した。日本の企業文書には多数のチャート図やフロー図が含まれ、海外製のLLMでは正しく読解できないケースが多いことから、文書の読み取りに強みを持つリコーがLMMを独自に立ち上げた。

独自開発したLMMは、図表を処理するビジョンエンコーダー、出力を言語モデルが理解できる形式に変換するアダプター、統合処理を行うLLMの3層構造で構成。

LMMの開発に取り組んできたリコーLMM開発室の長谷川史裕室長は「特に、オープンソースソフトウエア(OSS)として公開されているAIモデル同士を高精度で接続する独自アダプターの開発や、600万枚超の人工生成データを用いた学習手法によって、他のオープンソースモデルを上回る精度を実現したのがポイント」と説明する。

7月から基本モデルと評価環境を無償公開し、日本企業の知の結晶ともいえるドキュメントの利活用を促進している。

各社とも自社ノウハウを深掘りした業務特化型エージェントで差別化を図り、AIによる自動化を今後の成長のけん引役と位置付ける。信頼性やガバナンス面の強化も同時に推進しており、生成AIの業務活用は新たな局面に入った。