2025.09.10 【探訪】リチウムイオン電池検知システム開発 スキャナー大手PFUの挑戦 産廃の火災を未然に防げ

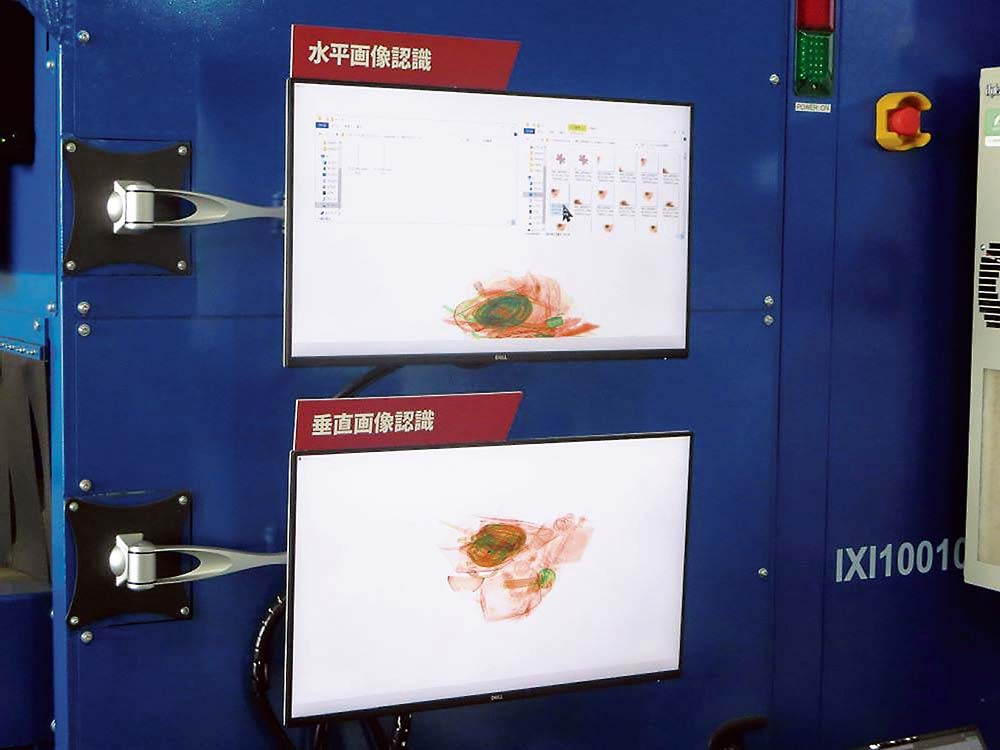

リチウムイオン電池検知システムの試作機

スマートフォンやモバイルバッテリーなどに内蔵されたリチウムイオン電池(LiB)の発火事故が相次いでいる。廃棄物処理施設でもLiB要因の火災は大きな問題となっており、解決するには廃棄物に含まれたLiBの事前検知が必要不可欠だ。課題解決に向けて名乗りを上げたのがスキャナー大手のPFU。長年培ったスキャニング技術を生かし、LiBの事前検知システムの構築に挑戦している。これまで行った2度の実証実験を通して、ごみに混入したLiBの検知精度向上に努めている。実証の現場を探った。

PFUはこれまで請求書や行政書類などのアナログ文書をデジタルデータに変換するスキャニング技術を軸足に、「人の手に触れる製品」を展開してきた。文字入力や書籍などのフィジカル情報から、消費活動やネットワーク情報などのデジタル情報まで対応した各種スキャナー機器をそろえ、ドキュメントスキャナーで世界シェア1位を誇る。

2024年には世界トップクラスの光学・画像処理技術と廃棄物の分別を自動化するAI(人工知能)を掛け合わせて「廃棄物分別特化AIエンジン」を開発し、リサイクル事業に参入した。

同年4月に提供を始めた瓶色別AIエンジン「Raptor VISION BOTTLE」は、ベルトコンベヤー上を流れてくる瓶をカメラで撮影してAI認識エンジンで瓶の種類と位置を特定し、ロボット側にピッキング位置を通知する。スキャナー技術で培った光学技術と独自開発したAIエンジンとの掛け合わせで認識精度は99%以上。廃棄物処理現場の省人化と業務効率向上に貢献する。

高い認識精度、LiBを正確に除去

同社は現在、リサイクル事業の一環としてLiB検知システムの実装に向けた取り組みを進めている。

廃棄物処理施設でLiB発火による火災が起こった場合、数億円規模の修繕費が必要となる。しかし、製品外装に覆われて電池が見えないゲーム機や加熱式たばこなど除去対象が多様化しているほか、検知時に折り重なっていると対象が見えなくなるなど、人による目視での検知は限界に来ていた。

近年は製造業で電池製品の活用が広がっていることに加え、ごみの分別が徹底されずに一般ごみとして捨てられるケースなど、火災発生のリスクが上昇している。こうした状況を受け、LiBの発火対策について環境省と経済産業省が本格的な対策検討を加速させている。

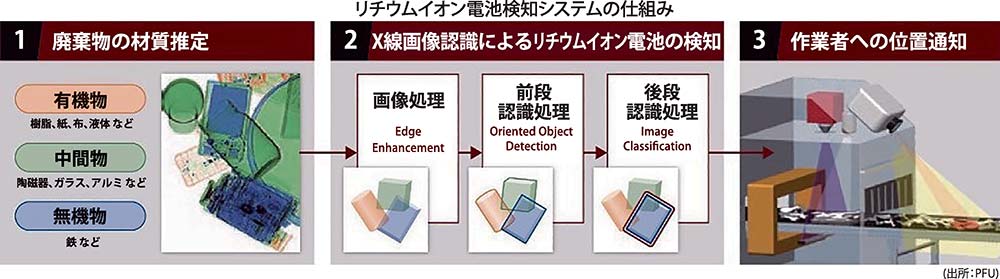

PFUはLiB検知システムの開発に向け、検査・計測・制御事業を手掛けるIHI検査計測の協力をあおいだ。開発した検知システムの特長は認識精度の高さにある。X線による透過撮影と画像認識AIを掛け合わせたシステムにより、LiBを検知する。機械に内蔵されたバッテリー部分を透過撮影するため、不燃物同士が折り重なっていても認識できる。検知した対象の位置をプロジェクターで視覚的に通知し、作業者が正確に除去できるようにした。

製品化へさらなる改良進める

LiB検知システムの実証実験は、東京都町田市の「町田市バイオエネルギーセンター」で行われた。同センターでは22年1月の稼働開始以降、LiBを要因とした火災が4件発生しており、町田市は、教育機関と連携したごみ分別の呼び掛けや小型家電回収ボックスの設置など、LiB要因の火災防止に積極的に取り組んできた。さらなる事故を防止するため、町田市とPFU、IHI検査計測は協定を結び、24年から2度にわたり実証実験を行った。

1度目の実証実験は24年9月に実施。燃やせないごみ1562キログラムを実際に使用し、検知システムを用いたごみ袋の状態別の検出率の比較、作業性の確認、通知機能などを検証した。

その結果、認識率91.8%をたたき出した。ただ、小型家電やタブレット、火災報知器などに内蔵されたLiBは検知できたものの、ドローンや携帯音楽プレーヤー、ワイヤレスイヤホンのLiBは検知できないことが分かった。

製品化に向けた最終チェックとして実施した25年8月の2度目の実証実験では、1度目の実験で垂直方向のみだったX線検知の手法を改善して水平方向の検知にも対応。認識能力を高めた試作機を用いて、LiB混入の実態調査、検知認識率と現場での有効性の評価を軸に実証を進めた。

火災の原因になりやすいLiBは角形、パウチ形、円筒形の3種類。実証実験では、内蔵されたLiBの種類や大きさ、電池を内蔵している機械など、あらゆるパターンを学習させて認識精度の向上に取り組んだ。現場における実証で得た課題を基に、製品化に向けてさらなる改良を進める計画だ。

装置で使用するX線は空港の手荷物検査などで使われているX線と同じものなので、装置の設置は自治体への申請が必要だが、放射線技師などの資格は不要で、設置後は誰でもすぐに使用できる。

NEDOで最優秀賞

PFUのLiB検知システムは、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)主催の「NEDO懸賞金活用型プログラム」成果審査会(24年12月開催)で最優秀賞を獲得した。プラごみで検知率100%、誤検知率0%、不燃ごみで検知率90%、誤検知率2%という高い認識精度が評価された。

今後、クラウドを活用したAIによる画像認識の学習精度の向上や刃物などの危険物の検知、機械での対象の取り出しに対応させていく方針だ。PFUの担当者は「2度の実証を通し、相当数の事例を学習させてきた」と話す。PoC(概念実証)や展示会への出展を通じて課題やニーズを拾い上げ、製品化に向けた研究開発を加速する。