2025.09.26 【学生が挑むAI時代の研究➁】 技術は感情に寄り添える? 高校生が新たな協働社会探る

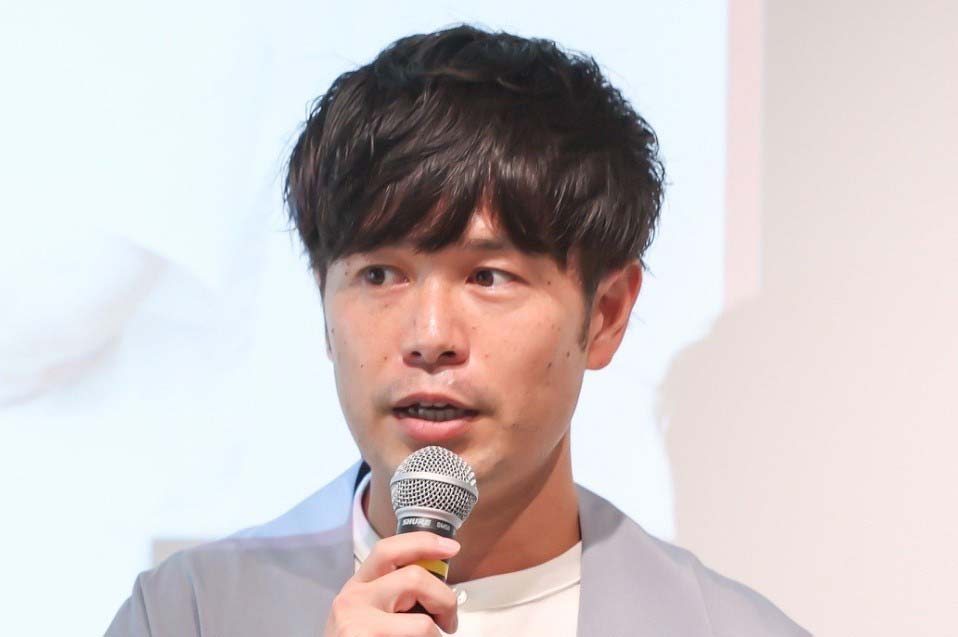

「カウンセリングAI」の開発に取り組む川勝さん

AI(人工知能)を活用して人間の感情を理解する――。そんなテーマも探求する高校生たちの挑戦に迫ると、人とAIが当たり前に協働する新時代の構築に向けたヒントが浮かび上がってきた。

人ヘの共感力を高める

朋優学院高校(東京都品川区)3年の川勝慶人さんは、人間の不安や悩みに寄り添う「カウンセリングAI」を開発しようと、AIが感情を理解するために必要なデータに関する研究を実施。「感情データの一時性と主観性」に注目し、学習データをラベリングする人の心理状態を表す情報を利用することで、AIの精度が上がることを突き止めた。

研究を進めるきっかけは、ベストセラーの自己啓発書『嫌われる勇気』(ダイヤモンド社)を読んだこと。会話で相手の心を回復させるという行為に興味を抱いたという。

そんな川勝さんは、AIによるカウンセリングの限界を感じた1人だ。「AIに相談を行った際に返ってくる答えは具体的な解決策にはなるが、共感を得られた感覚は無かった」。そこでAIの共感力を上げようと、感情の認識能力を高める方法を探ることにした。

回答者が選んだ画像に対して抱く感情をアンケートで募集。その中で「テンションの高さ」について質問し、感情の一時性のデータとして役立てた。

川勝さんは「感情というデータのバイアスに性格や生い立ちなどがある。寝たら忘れるというような一時性もバイアスの一つ」と考えた。

例えば、AIで生成した「泣いている赤ちゃん」の画像で、悲しみの数値を大きくする効果を得ることを確かめた。

AIの精度向上に向けては、膨大なデータが必要だ。そこでアンケートでは、質問を絞り話題を工夫するなど、回答数が増えるよう知恵を絞ったという。

アンケートの結果に大きく反映されたのは「回答者が答える際のテンション」を表すデータだった。今後はさらにデータを集め、主観性などもしっかりと取り入れられるようにしたい考えだ。

こうした研究を通して、働き手の不足解消や危険な仕事をAIが代わりに担えるような世界を目指している。

ASD患者の一歩を後押し

一方、特定の物や行動に執着したり会話する相手の感情を読み取れなかったりする発達障害の一つ「高機能自閉スペクトラム症(ASD)」に焦点を当てたのが、あずさ第一高校(本校・千葉県野田市)2年の都倉豪人さんだ。

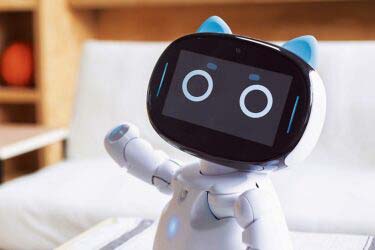

都倉さんはASDが発症した人を支えようと、「感情認識型ASD支援シミュレーター」と呼ぶシステムの開発に挑む。疑似的な感情を持つAIと会話の練習を行える仕組みだ。自身もASDと診断され、コミュニケーションに苦労した経験を持っていたことから、システム開発に挑戦することにした。

システムでは、AIが生成した回答を感情という観点から分析し、女性キャラクターが音声を読み上げるソフト「結月ゆかり」に分析結果を反映。感情を「安心」「怒り」など10種類に分類し、結月ゆかりの「喜び」「怒り」「悲しみ」といった感情の表現と結び付けて音声を出力する。

「二足歩行のロボットが人間とサッカーボールをパスしあう光景を見て、そうした世界が実現できたらいいと考えた」。AIに感情を理解させる可能性を探る研究の背景には、ロボットの実力を身近に見た経験がある。

システムの利用者はキーボードへの入力だけでなく、音声入力や絵カードで話しかけることが可能だ。従来のASD支援ツールに比べ、より実用的な支援が行える。

引き続きシステムの改良を重ねる考えで、操作性やカスタマイズ性、視認性などの向上を狙う。磨いたシステムを、フリースクールや放課後といった場面に応用することも視野に入れている。

「毎日の充実につながる開発に出会い、将来に対する希望が湧いた」と都倉さん。コミュニケーションに苦しむ人が一歩を踏み出せる社会づくりの一助を担うべく、今後も探求を続けたい考えだ。

(つづく)