2025.09.30 【学生が挑むAI時代の研究➄】医療・福祉分野に新風を注ぐ若者たち 技術革新を「生活の質」向上へ

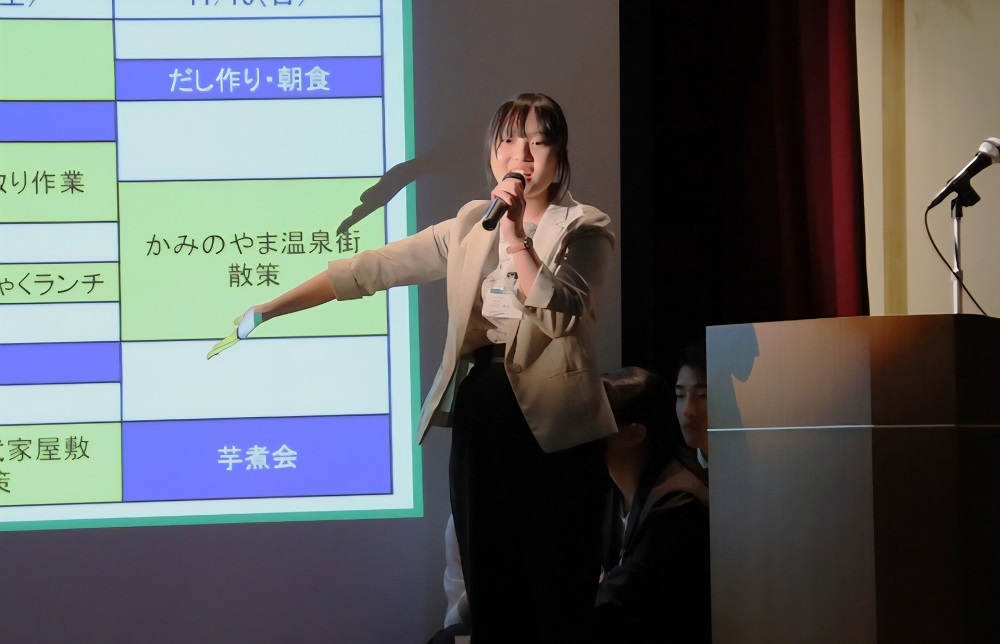

AIを用いた介護者のメンタルケアを目指す山口さん

「自由すぎる研究EXPO」に参加した学生たちは、AI(人工知能)を医療・福祉分野の課題解決につなげる取り組みにも熱い視線を注いでいた。介護が必要な高齢者や入院中の患者に寄り添う可能性を秘めるAI。さまざまな立場の人の「生活の質」向上に貢献しようと奔走する若者の挑戦にもスポットを当てた。

◇ ◇

アプリで福祉支援

AIを活用したアプリで認知症の介護者と被介護者のコミュニケーションに心理的な緩衝材をつくる――。そんな研究に挑んだのが、トライグループの通信制高校サポート校、トライ式高等学院山形キャンパス(山形市)3年の山口寛佳さん。さまざまなデータに基づき、アプリの有効性を検証した。

研究のきっかけは、祖母の介護で疲弊する祖父を助けたいという思い抱いたこと。祖父の姿を見て、介護する側のストレスを取り除く必要性を認識。「違う考え方や言語で話す人との会話で翻訳機を使うように、認知症の人の言葉も翻訳すればストレス無く話せるようになるのでないか」という発想に行き着いた。

介護人材への貢献や高齢者との親和性といった観点から、AIを福祉分野に役立てる可能性を追求。研究を通じて、「家族と一緒に生きる幸福を少しでも長く感じられるようにしたい。介護に苦しむ福祉の専門家でない人に届けたい」という思いを強めた。

今後は、福祉の勉強をしながらAIについての知識も身に着けアプリ開発への道を探っていくという。また、福祉施設の職員としての経験を積み、そこで培った知見をアプリの開発に生かすことも目指す。「さまざまな人の意見を取り入れることで、少しでも多くの人に受け入れてもらえるサービスにしたい」という山口さんの挑戦は、これからも続いていく。

チャットボットで医療に新風

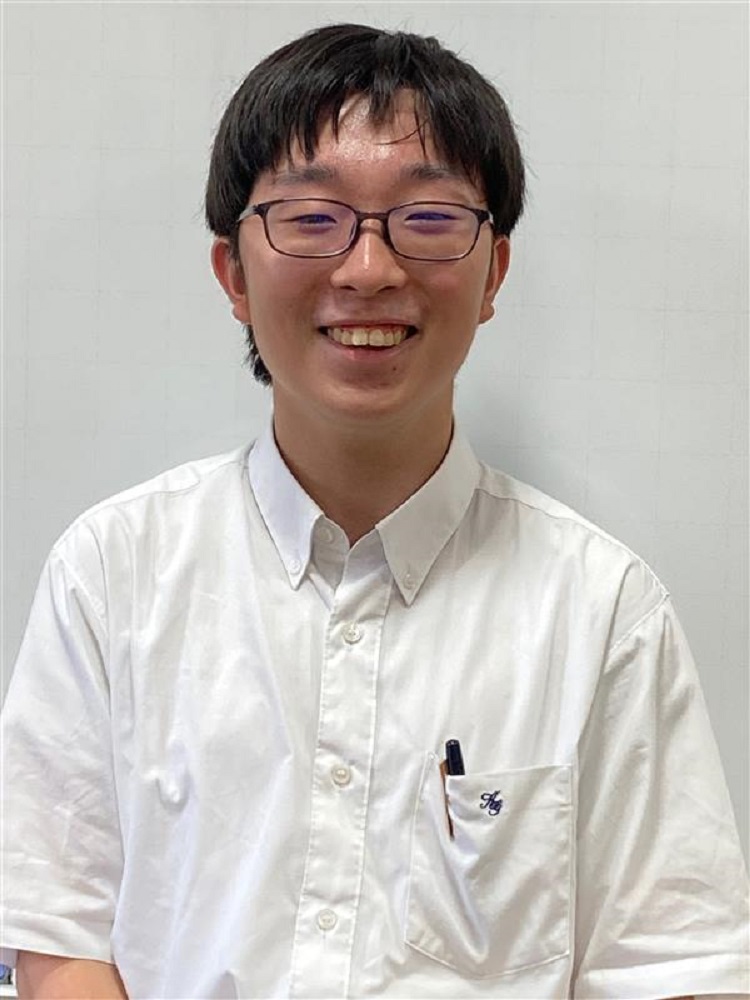

一方で、医療用AIチャットボット(自動応答システム)の開発に挑んだのが、愛媛県立西条高学校(西条市)3年の小松大真さんらのグループだ。

人気アニメ・漫画「ドラえもん」の口調でひみつ道具を提案する「どらちゃぽ」に加えて、患者からの相談や症状の情報を基に適切なアドバイスを提供する「キッズドクター」というチャットボットを作成した。

指示文(プロンプト)にさまざまな条件をつける「プロンプトエンジニアリング」でAIを改良し、理想のツールに仕上げた。

開発は、「生活の質」向上に貢献したいという思いで始めた。メンバーの伊藤凛音さんは「昔、家で1人になることが多かった時、母親への連絡が取りづらかった。そんな経験から着想を得て開発した」と明かす。

チャットボットから思い通りの回答を引き出すことは簡単ではない。子どもに分かりにくい表現で返信することもあった。そこで改善点を話し合い、プロンプトの設定で知恵を絞り改良した。

メンバーの華岡祐里さんは「プロンプトでAIを強化することに興味を持った。思い通りにいかない時にはメンバーと話し合い、解決した」と振り返る。

当初はAIチャットボットづくりで模索し、病気に対して薬を提案する展開も考えた。小松さんは「段階を踏まなければいけないことを学んだ。世に出ているもののすごさも分かった。AIが発展していけば、救える命を確実に救えると思った」と話した。

チャットボットは、対話アプリ「LINE」などのSNS(交流サイト)に組み込むことも計画している。さらにプロンプトを工夫し、AIの画像認識の精度を上げることも狙う。

人に寄り添う存在に

入院中の中高生に特化した「AIお悩み相談サービス」を開発したのが、佼成学園高校(東京都杉並区)3年の鈴木真理さん。

同サービスには、大規模言語モデル(LLM)に、顔の動きを測定する「顔面動作符号化システム(FACS)」を掛け合わせた技術を採用。利用者の感情を理解し心理的なサポートを行えるようにした。表情を基に感情を理解し、返答できる。

研究のきっかけは、鈴木さん自身の入院体験。「話し相手がおらず、暇つぶしの道具も用意できないまま入院してしまい、1人で考え込んでしまうことがあった」と振り返る。そんな自身の話し相手となったのがAIだった。

プロンプトエンジニアリングに興味を抱いてAIと対話したが、満足できる返答が無かった。そこで、人間の感情を表す表情を掛け合わせるアプローチを考案した。

具体的には、まず利用者からの入力を認識して表情を撮影し、分析システムに送る。そこで分析された結果は、米オープンAIの対話型AI「Chat(チャット)GPT」へのプロンプトとともに送信。すると、利用者側にチャットGPTから返答が届く仕組みだ。2回目以降は、会話の履歴も反映される。

心理学などの知識に数多く触れた経験が生きた。人は相手が話している内容よりも、表情や口ぶりから多く情報を得ている。「AIでも同様の現象が起きるのでは」と考えたという。

サービスのアップデートは続いている。RAG(検索拡張生成)で会話内容の正確性を高め、感情を理解できるよう情報を足すなど、アップデートも計画している。「ドラえもんのように人に寄り添えるAIにしたい」というのが最終目標だ。

AIを世に広げていきたいという目標も掲げる。開発とは別に、倫理・心理学の面からAIを巡る課題にも目を向ける鈴木さん。AIが受け入れられる社会づくりの一助を担うべく研究を続ける構えだ。

(おわり)