2022.10.03 量子コンピューターへ産総研が最新装置 インテルなどに続き3例目 半導体めぐる産官学連携も

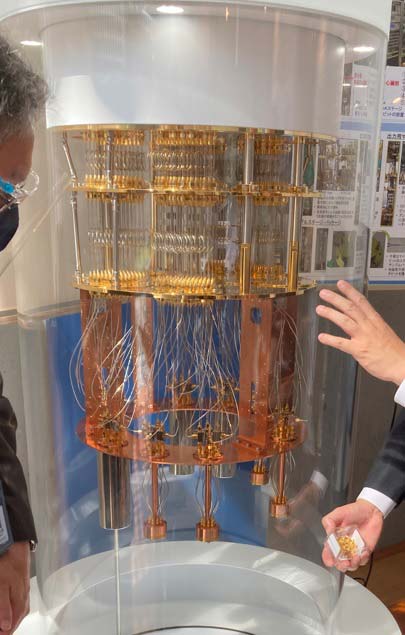

導入された装置

量子コンピューター実現には、絶対0度に近い環境での素子評価がカギを握るとされる。そんな中、産業技術総合研究所は今夏、最新鋭の自動測定装置を世界で3番目に導入。その取り組みを9月末、つくば西事業所で明らかにした。

茨城県つくば市の産総研の拠点で進めている、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)プロジェクトの一環。産総研はNECなどとも連携しつつ、量子コンピューターの技術開発を進めている。その一角にある装置が特別に取材できた。導入費用は開示されていないが、数億円の模様だ。

量子コンピューターの量子ビット素子にはさまざまな種類があるが、本命視される超電導量子ビット素子は、絶対0度に近い極低温で動作する。そのため、極低温での評価が必要だが、従来の装置では1度に数個といった評価しかできなかったという。

また、量子ビット制御には、やはり極低温下で動作する集積回路が求められるが、その基本素子であるトランジスタなどの評価についても、従来の手法では数個ずつといった流れになり、研究開発の課題になっていた。

そこで産総研は3年ほど前から導入を計画し、その後、計画を決めていたが、コロナの影響もあって海外からの技術者来日が難しく、装置の準備などに困難を極めた。

だが、今年初めからようやく準備が進み、今夏から運用できるようになったという。

今回、導入された装置は、インテルが主導する中、フィンランドのブルーフォース社などが開発して2019年に実現。「いの一番にインテルが採用したことからも、重要性がうかがえる」(産総研)というものだ。その後、フランスの研究機関が導入しており、公表されている範囲では、産総研が3例目。アジアでは初めてになる。

これ装置を使えば、ウエハー上の多数の素子を連続して自動で測定できる。ウエハーを自動的に動かしつつ、デバイスや回路に短針を当てる方式のためだ。連続で1000~1万上個単位の特性評価ができ、効率が2桁は変わってくるという。

産総研は今後、これを活用して量子コンピューター向けのデバイス開発を進める。まずはトランジスタの開発に活用し、さらに、量子ビット素子の開発も推進する。また将来は量子向け以外でも、低温下での特性評価が民間必要な研究開発に活用される可能性もありそうだ。「今後、材料開発のMI(マテリアル・インフォマティクス)などにも有望」とみる。

日本は量子コンピューターで周回遅れとも言われるが、まだ勝ち筋ははっきりしない。産総研は「ベンダーだけではなく、たとえば半導体の材料、製造装置など世界トップレベルの企業が多くある。そうした企業とも連携し、量子コンピューターの実現に取り組む」と意欲を示す。

(4日付電波新聞/電波新聞デジタルで詳報します)