2025.02.21 【育成のとびら】〈44〉「公正・公平な処遇の実現」だけじゃない 人事評価の目的は

昨年、人事評価でのAI(人工知能)活用を巡る労使紛争が和解したというニュースが話題になった。企業側が、AIが使用するデータなどを組合側に公開することで決着した。

人事評価にAIが活用されるというニュースに接して、「そもそも人事評価とはどうあるべきなのか」という疑問が頭に浮かんだ人も多いのではないだろうか。今回のシリーズから、人事評価の目的と効果・影響、適切な運用のためのポイントについて考えてみたい。

管理職も悩む評価

人事評価は、評価を受ける側は緊張・ストレスを感じるものだが、精神的負荷がかかるのは被評価者だけではない。評価をつける側の管理職もプレッシャーや悩みを抱えているようだ。

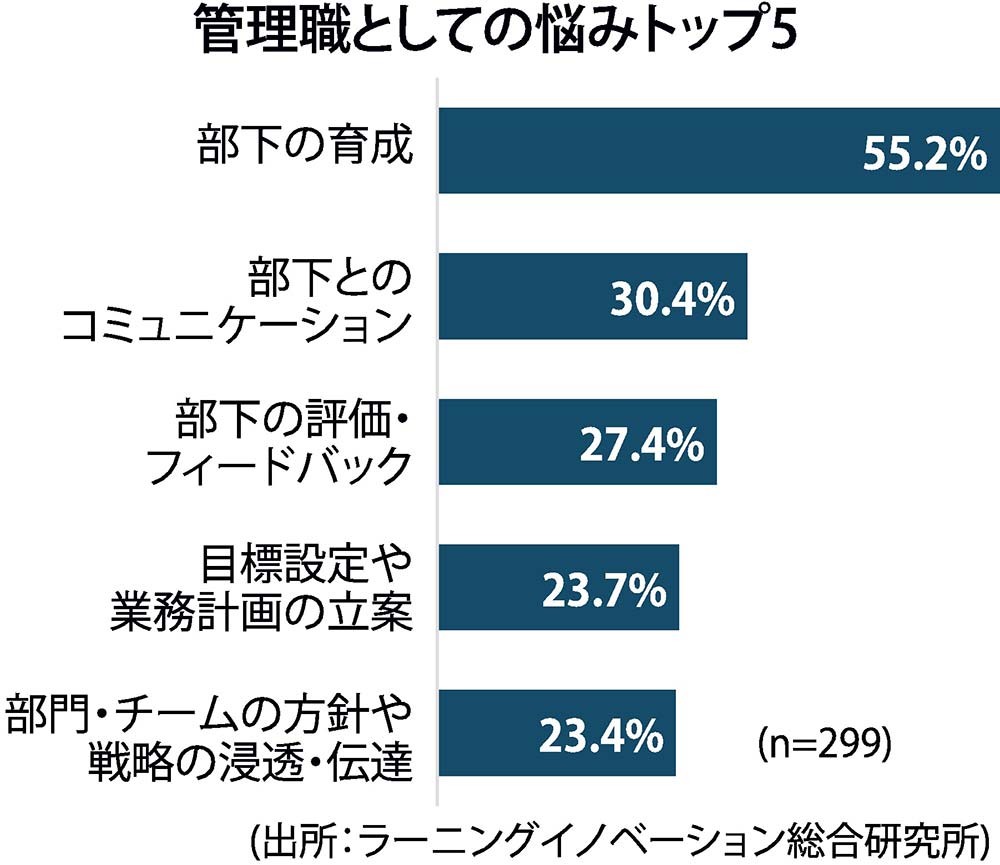

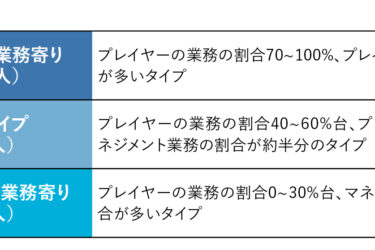

当社ALL DIFFERENTがラーニングイノベーション総合研究所と共同で2024年5~7月に実施した管理職の意識調査で、「部下の評価・フィードバック」が管理職としての悩みの3位にランクインした(図)。約4人に1人の管理職が、部下の評価・フィードバックに悩んでいる実態が明らかになった。

人事評価やフィードバックについて、当社顧客の人事部門からよく寄せられる悩みに「管理職によって評価やフィードバックの方法に個人差がある」「現場任せになっており、組織全体として公正な評価として担保できていない」などがある。

人事評価の目的

人事評価の最大の目的は、従業員の公平・公正な処遇を実現することにある。各従業員の能力や成果は一定のルール下で評価され、処遇や職格を決定するのが一般的で、従業員の評価に関する情報は、部署配置や異動など組織運営にも役立てられている。

さらに、人事評価は従業員の育成や能力開発という面でも活用できる。適切な評価によって努力が報われる実感が持てれば、さらに成長しようという意欲が醸成されるだろう。

評価面談の際に、部下一人一人に対し克服すべき課題や伸ばすべき強みなどを適切に評価しフィードバックできれば、本人の自己成長に対する動機づけになる。

しかし、人事評価は管理職の約4人に1人が悩むほど難しいテーマだ。では、人事評価や評価面談を部下の育成につなげるためにはどうすべきなのだろうか。その前提としては、評価する側にもされる側にも評価についての正しい理解が欠かせないだろう。従業員と組織を成長につなげる公平・公正な人事評価の実現に向けては、組織全体で評価についての共通認識を浸透させる取り組みが求められるのだ。

本コラムでは人材育成の視点から、組織活性化につながる人事評価の在り方や評価を行う管理職が取り組むべきことなどを5回にわたって考察していく。最後には人事評価フィードバックの標準化などを通じて全社の「学びの意欲」を高めた事例なども紹介したい。

次回は、評価者が陥りがちな評価エラーの対策について考える。(つづく)

〈執筆構成=ALL DIFFERENT〉

【次回は3月第2週に掲載予定】