2025.04.22 「スパコン超える可能性も」 計算能力4倍の量子コンピューター 富士通と理研が開発

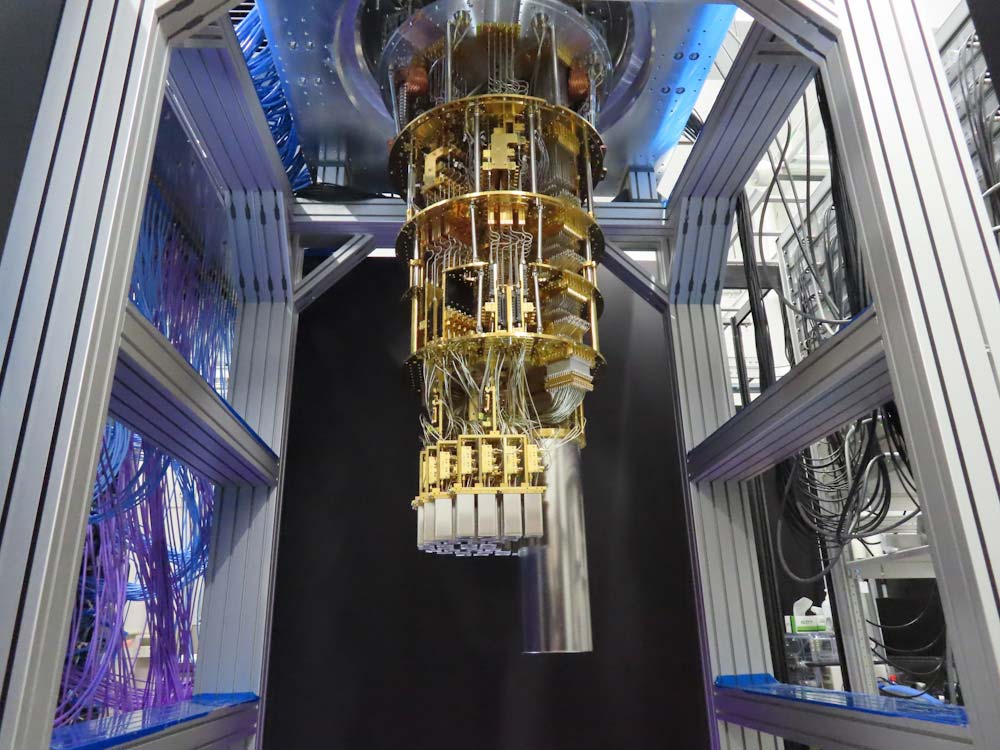

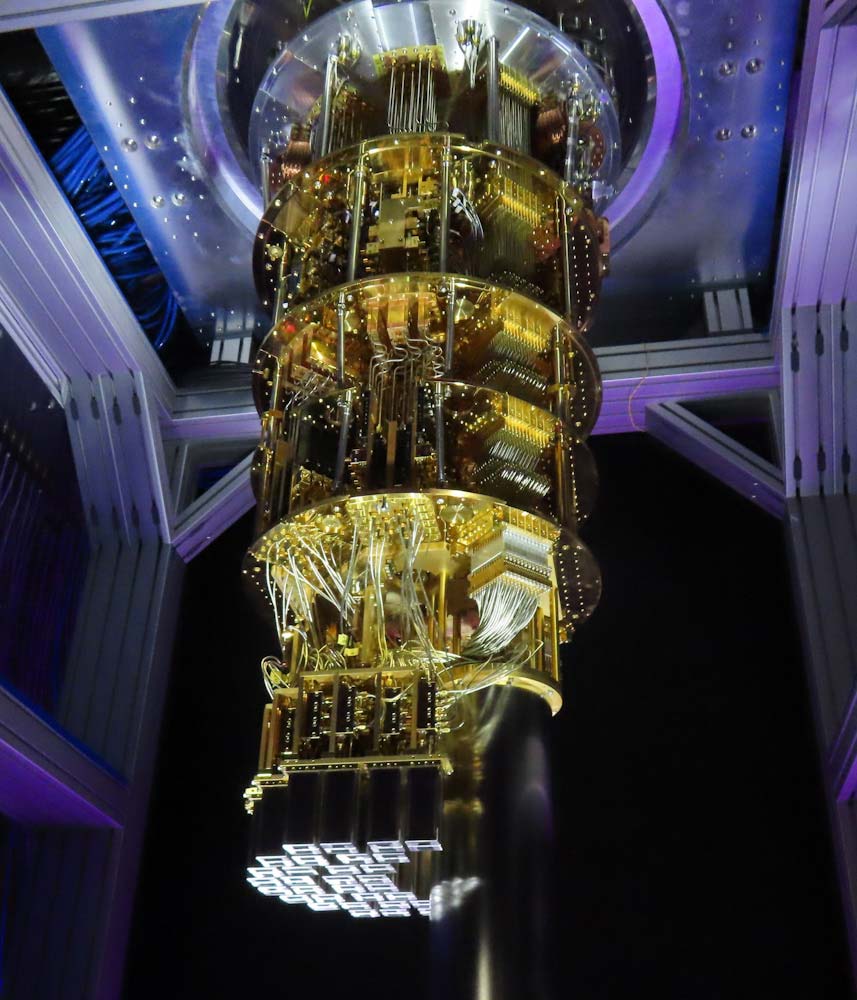

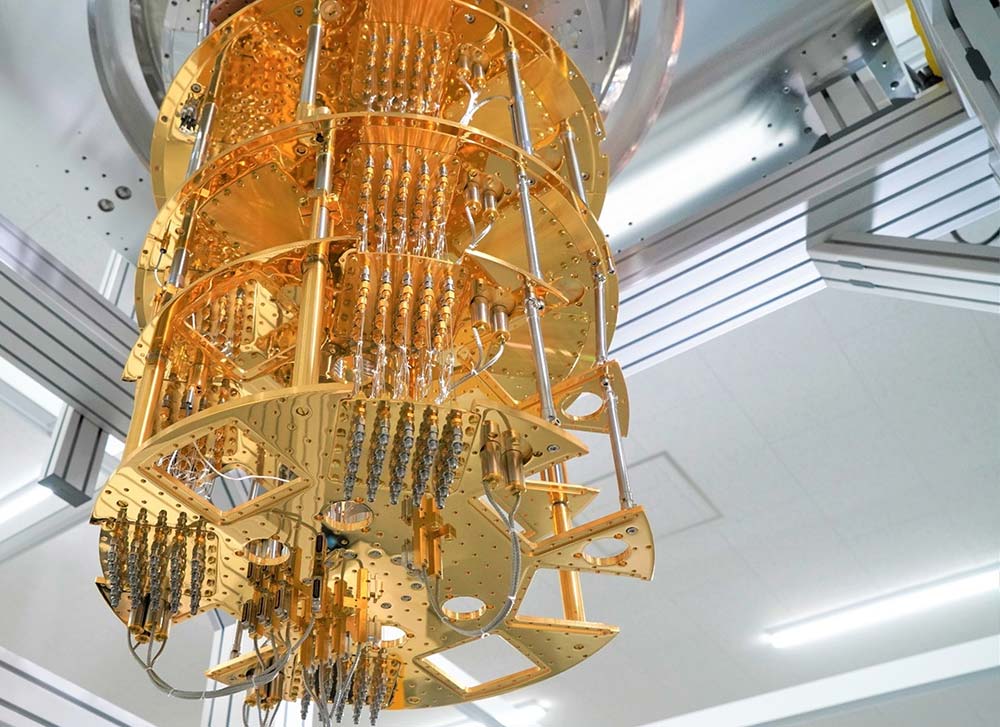

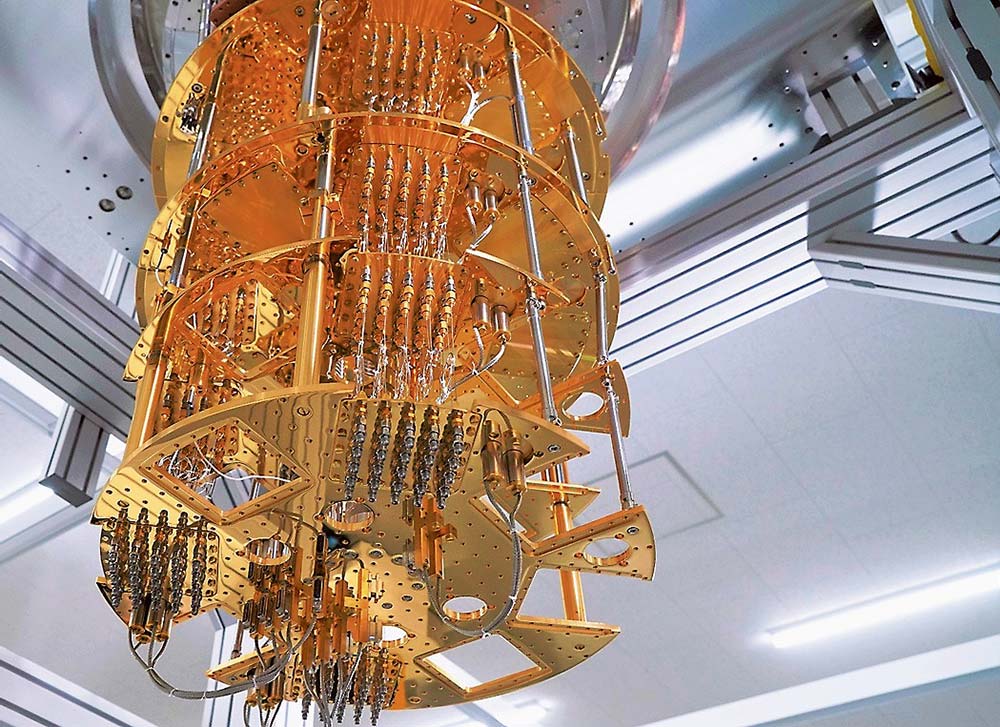

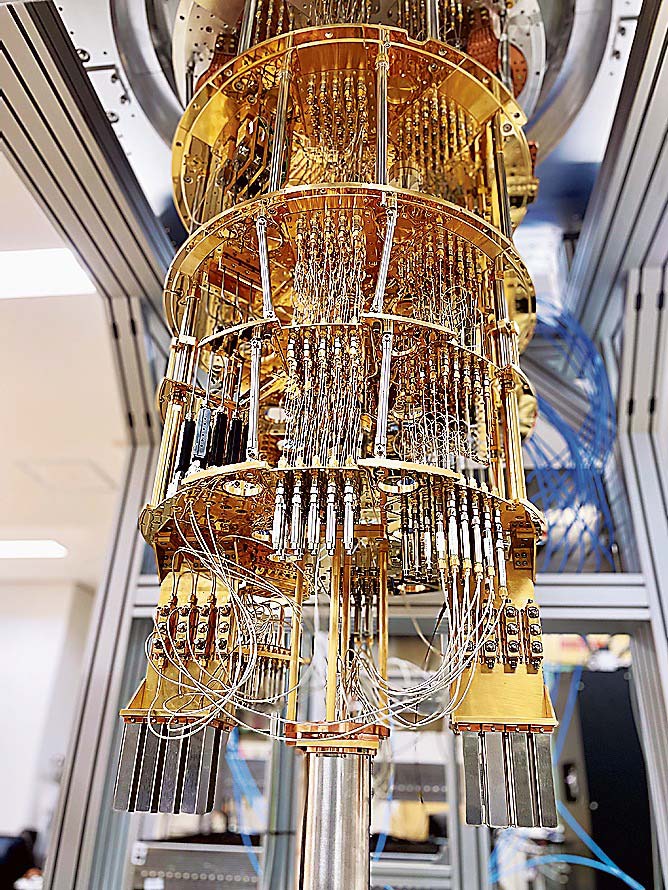

報道陣に公開された256量子ビット超伝導量子コンピューター=22日、埼玉県和光市の理研

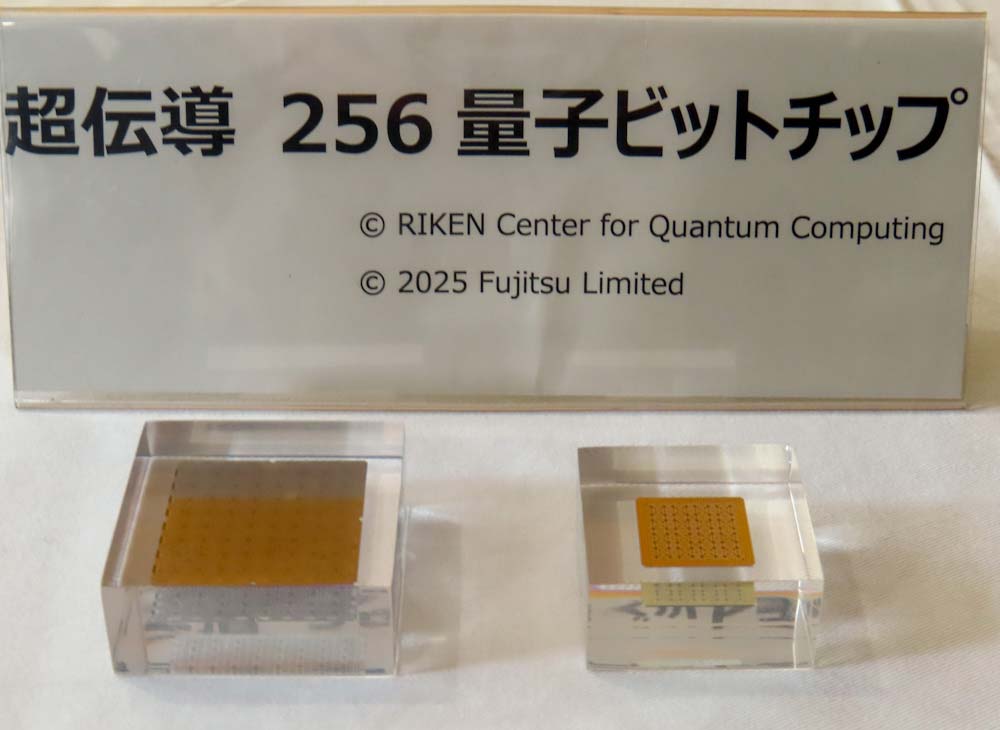

富士通と理化学研究所は22日、世界最大級となる256量子ビットの超伝導量子コンピューターを開発したと発表した。2023年に発表された64量子ビット機の技術を基盤に、計算能力を4倍に拡大した。26年には1000量子ビット機の実現に向けて開発を進めていく。

256量子ビット機は、2025年度第1四半期をめどに、富士通が提供するハイブリッド量子コンピューティング基盤で、企業や研究機関向けに提供する。従来機と比べ計算能力は約4倍に向上したことで、より複雑な分子解析や誤り訂正アルゴリズムの実証実験に活用できるようになる。

開発に携わった富士通研究所フェローで量子研究所長の佐藤信太郎氏は「量子ビットの集積化だけでなく、極低温状態を維持する希釈冷凍機内部での熱設計と高密度実装が最大の課題だった」と振り返る。従来機と同じ冷凍機を用いながら、4倍の実装密度を実現するため、熱収支のシミュレーションや増幅器の選定、配線の小型化、ハウジング設計など、細部にわたって工夫を重ね、冷却能力と消費電力のバランスを保ちつつ安定動作を実現した。

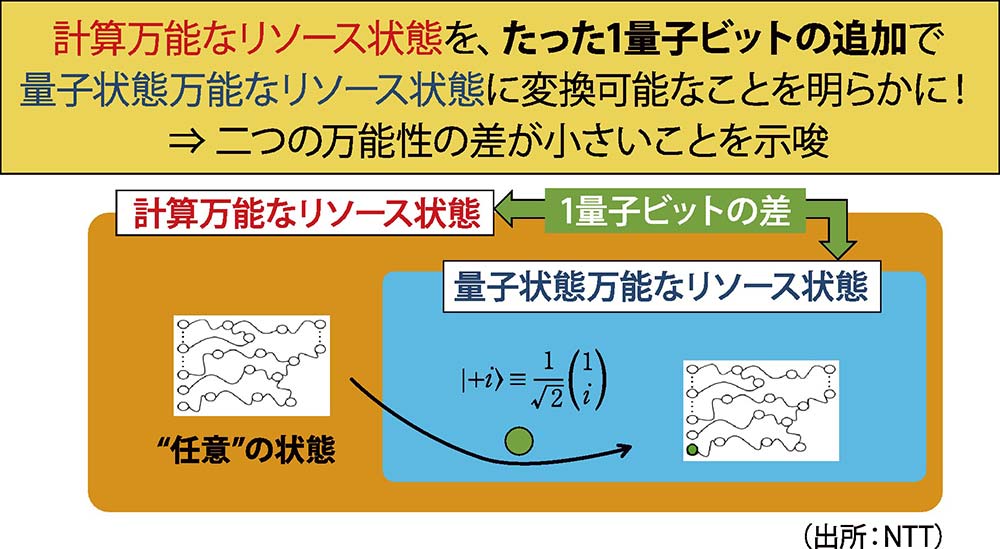

佐藤氏は「冷却、実装、製造の三位一体で取り組んだチャレンジ。大規模な量子計算を実現するための重要なステップだ」と強調する。一方で、「量子ビットの数を増やせばそれだけで性能が上がるわけではなく、エラーの影響をいかに抑えるかが今後の鍵になる」と、誤り訂正技術の開発の重要性も指摘した。

理研量子コンピュータ研究センターの中村泰信センター長は「現時点ではスーパーコンピューターの性能が優れているが、量子コンピューターが誤りを克服できれば、数万ビット規模でスパコンを超える可能性も出てくる」と期待を示す。

富士通と理研は今回の成果をもとに、26年には1000量子ビット級の超伝導量子コンピューターを開発したい考えだが、大規模化にはコストの課題ものしかかる。佐藤氏は「性能追求だけでなく、量産性や価格の低下も社会実装には欠かせない。ベンダーとの連携を通じて、実用性と経済性の両立を目指していく」と語った。