2024.06.17 「量子ビットの寿命を100倍以上に」 半導体の量子コン実用化へ前進 制御技術開発 日立

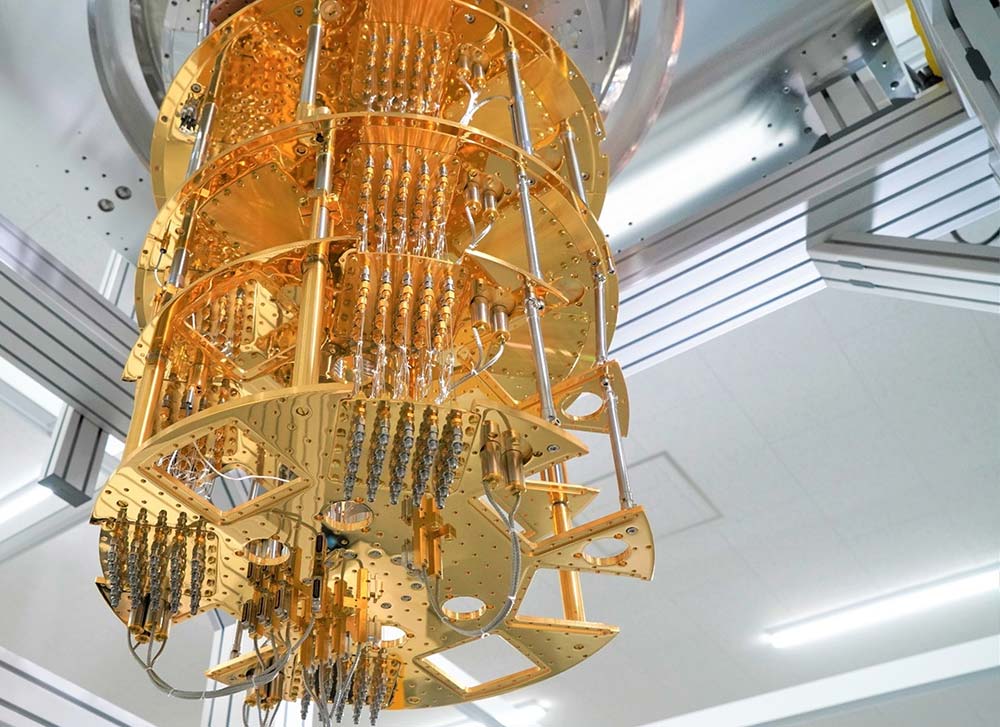

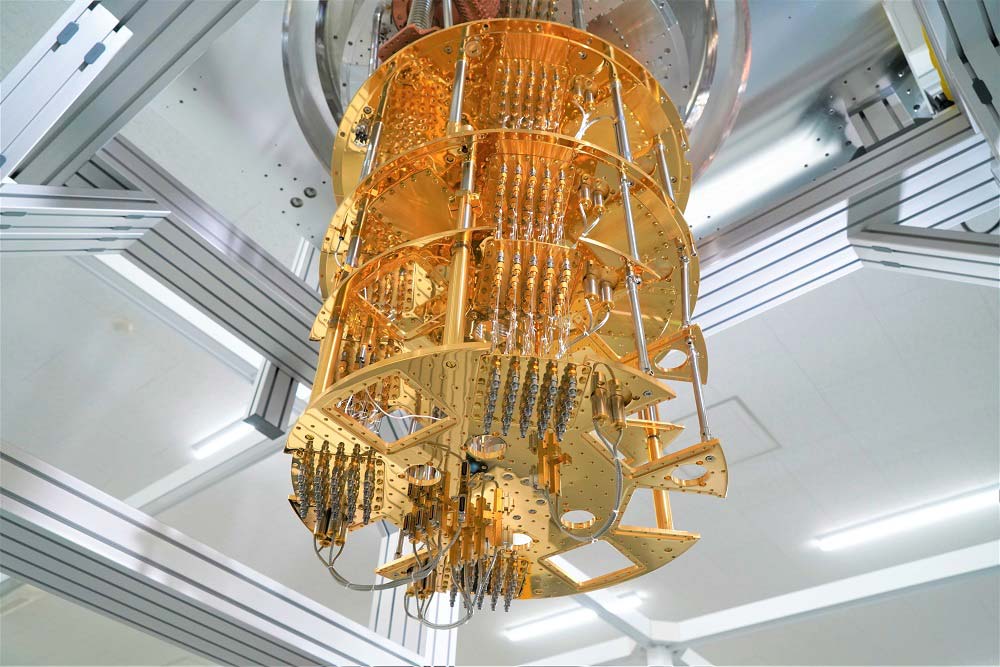

日立が開発を進めるシリコン量子コンピュータ―(同社提供)

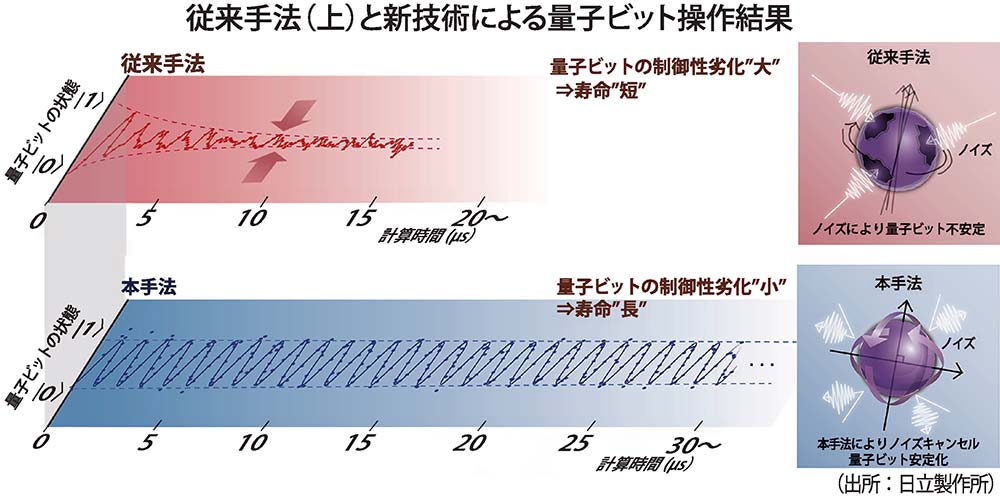

日立製作所は17日、「シリコン量子コンピューター」の実用化に向け、量子コンピューターの情報の最小単位「量子ビット」を安定化できる制御技術を開発し、量子ビットの寿命を従来から100倍以上延ばせることを確認したと発表した。量子ビットの操作に用いるマイクロ波の位相を変えることで、半導体のノイズを除去して量子ビットを安定化させ、量子情報を保持する時間の延長につなげた。

今回開発したのは、量子ビットの操作に使うマイクロ波の照射時間を調整することで回転を制御し、量子ビットをノイズから保護する操作技術。直交する2方向の軸を回転軸として量子ビットを操作することで、ノイズによりスピンの軸がぶれた状態を抑制して、演算に必要となる重ね合わせ状態を長く維持できるようになった。

研究開発グループ基礎研究センタの土屋龍太主管研究員は「これまでの1.2マイクロ秒から211マイクロ秒と100倍以上の長寿命化を実現した」と説明。「シリコン量子コンピューターが、量子ビットの大規模集積化と安定化を両立する優れた特長を有することが確認できた」とし、早期実用化に向けて今後、複数の量子ビットの同時操作へ応用し量子ビット数の向上に取り組む考えを示した。

日立が研究開発を進めるシリコン量子コンピューターは、量子ビットの大規模集積化に有利とされる一方、シリコン固体中に発生する核スピンや電荷ノイズによって量子ビットが不安定になりやすい。そのため、量子ビットの寿命が短く、量子アルゴリズムや誤り訂正の実装が難しいとされていた。

量子コンピューターをめぐっては、実機の開発が進む「超電導」など複数の方式による研究開発が世界で盛んに行われている。その1つが半導体の製造技術を応用したシリコン型。量子力学の重ね合わせの原理を利用して0と1が重なり合った状態を表現できる量子ビット(電子)を、量子ドットと呼ばれる二次元の箱の中に一個閉じ込め、電子の回転(スピン)の向きを変えることで0と1の状態を作って演算に利用する方式だ。

ただ、量子コンピューターで実用的な計算を行うには100万量子ビット以上の規模が必要とされる一方、0と1が重なり合った状態は非常に壊れやすく、複雑な計算をしようとすると状態が壊れて誤りが発生するため、誤りを制御する訂正技術の確立も求められている。

(18日付電波新聞/電波新聞デジタルで詳報します)