2025.10.21 既設光ファイバーで地盤の異変を検知 NTTが新手法を実証、陥没リスクの予兆把握へ

DASを活用した地盤特性観測手法

埼玉県八潮市で発生した下水道管の破損を原因とする道路陥没事故から28日で9カ月。NTTは21日、産業技術総合研究所(産総研)と共同で、既設の通信光ファイバーを活用して地中深部の状態を常時監視する新たなモニタリング手法を実証したと発表した。地中空洞化による道路陥没などのリスクを早期に把握し、都市の安全性向上やインフラ維持管理の効率化につなげるのが狙い。

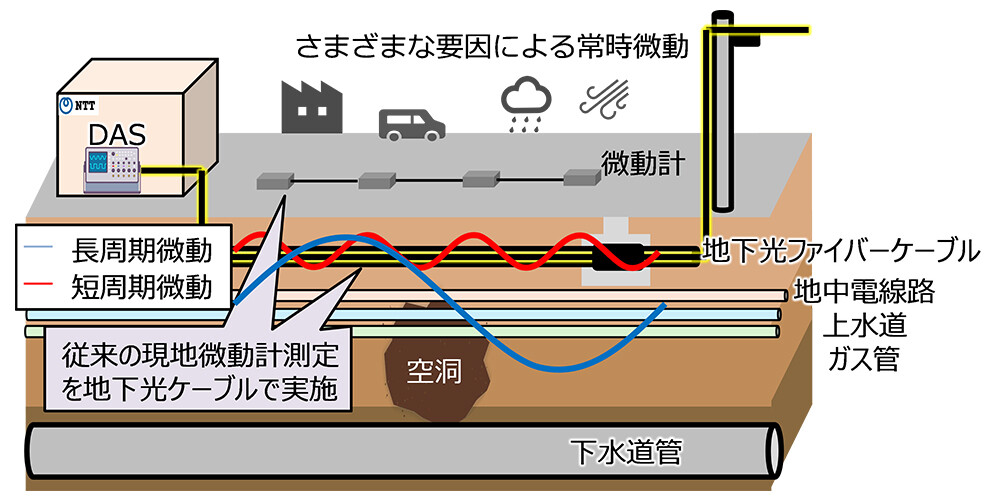

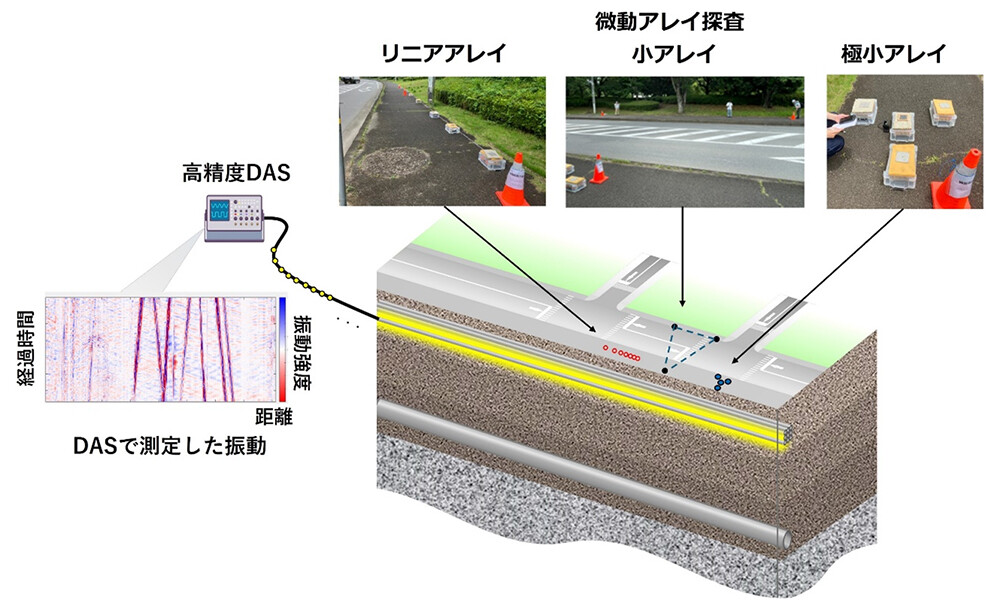

従来の地中調査は地表から約3m未満の浅い範囲に限られ、定期的な現地調査が必要で高頻度な点検は難しかった。これに対し、新手法では分布音響センシング(DAS:Distributed Acoustic Sensing)技術と微動アレイ探査技術を組み合わせ、地中深さ3~30 mの地盤を1日1回程度の頻度で遠隔監視できる。

実験は茨城県つくば市と埼玉県草加市で実施され、DASによる観測結果が微動アレイ探査と概ね一致し、同等の精度で地盤特性を把握できることを確認した。

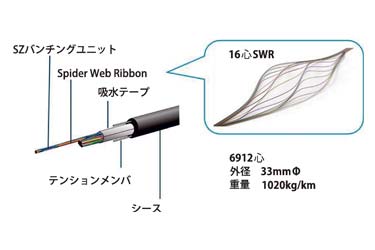

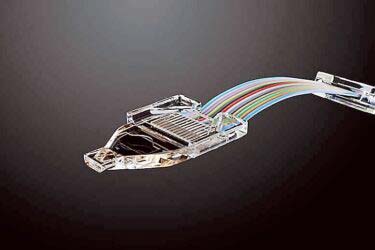

NTTアクセスサービスシステム研究所アクセス運用プロジェクトの飯田大輔主任研究員は説明会で「NTTが全国に保有する約62万kmの通信光ファイバーを“社会の感覚器”として再活用することで、インフラ管理の形を変えたい」と強調した。既存設備を活用することで、地中構造の変化を低コストで広域に監視できる点が特徴という。

また、飯田氏は空洞化のシミュレーション結果について「振動の伝搬速度のわずかな低下や波形変化から、空洞形成の兆候を検知できる可能性がある」とし、経時的なデータの積み重ねによって“地盤の健康診断”を行うことができると説明した。

この手法は、道路や上下水道などの老朽化対策を担う自治体や事業者との連携にも適している。今後、NTTグループ各社を通じて実証範囲を拡大し、2026年度中の社会実装を目指す。飯田氏は「データに基づく早期警戒で、陥没などの災害を未然に防ぐ社会基盤をつくる」と述べ、解析アルゴリズムの高度化とシステム化を進める考えを示した。

道路陥没は高度成長期に敷設されているケースが多く、老朽化は社会全体で取り組むべき喫緊の課題だ。2025年1月28日には、埼玉県八潮市で下水道管の破損を原因とする道路陥没事故が発生し、走行中のトラックが転落して運転手が死亡するという痛ましい事例が起きた。事故後も陥没が拡大し、周辺では下水道の使用自粛要請が出されるなど、生活への影響が長期化した。さらに、漏出した硫化水素による金属の変色被害も確認され、地中インフラの老朽化が地域社会に深刻な影響を及ぼす現実を浮き彫りにした。現在も復旧工事が続いており、完全な復旧には5~7年を要するとされている。インフラを管理する国や自治体にとって道路陥没対策は早急に取り組むべき問題となっている。