2025.04.11 【育成のとびら】〈47〉「評価面談でフィードバックしても、部下の行動につながらない」 ―解決の鍵とは

人事評価は、半年や1年ごとなど、従業員の一定期間の働きや成果に対して会社が評価するもの。その期間の締めくくりとして行われるものだが、次の期間の始まりとなる場でもある。

人事評価で行う評価面談では、管理職が部下の行動や成果、過程についてフィードバックするのが一般的だ。ここで部下の自己成長の動機づけにつなげられれば、今後の部下の成長や成果創出の「起点」となる。しかし実際には、評価面談などでフィードバックを行った後も部下の行動がなかなか改善されず、悩みを抱えている管理職も多いようだ。

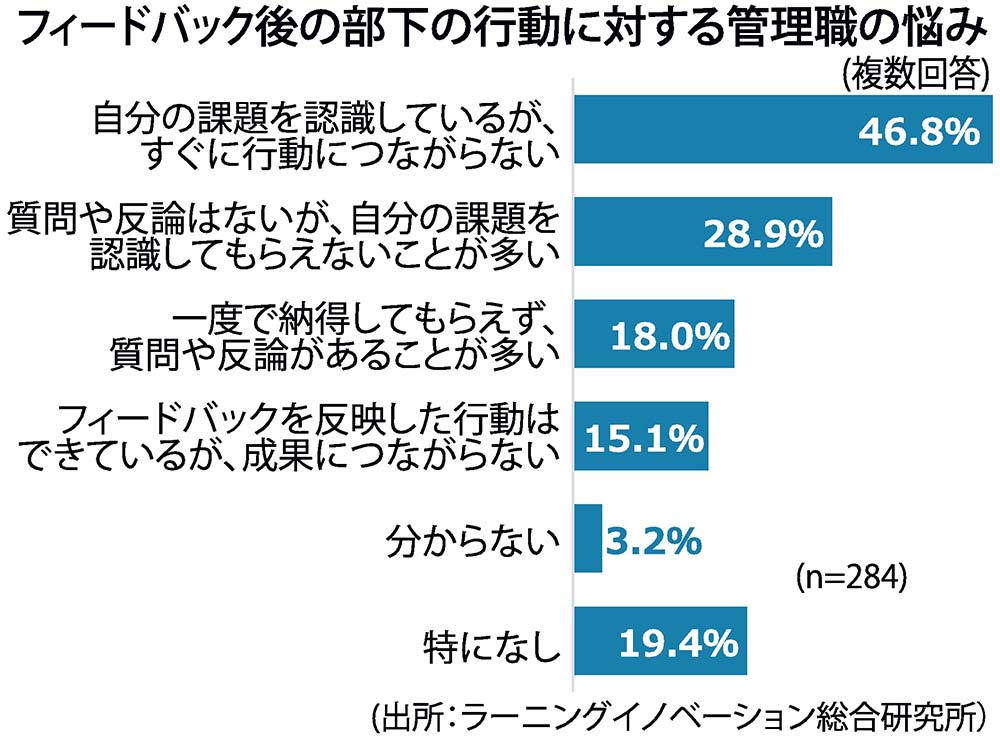

当社ALL DIFFERENTとラーニングイノベーション総合研究所が2024年5~7月に管理職415人を対象に行った調査で、部下へのフィードバックについての悩みなどが明らかになった。

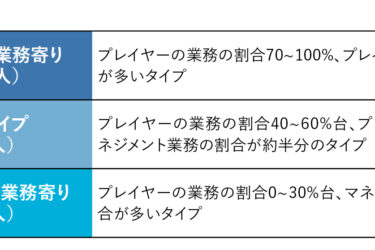

「フィードバック後の部下の行動についての悩み」について質問したところ、「自分の課題を認識しているが、すぐに行動につながらない」が46.8%でトップだった。

2位は「質問や反論はないが、自分の課題を認識してもらえないことが多い」(28.9%)で、「一度で納得してもらえず、質問や反論があることが多い」(18.0%)、「フィードバックを反映した行動はできているが、成果につながらない」(15.1%)と続いた。「特になし」は19.4%で、管理職5人のうち約4人が、フィードバック後の部下の行動に何らかの悩みを抱えていた(図)。

伝達のポイント

部下にフィードバックしても「行動改善につながらない」「課題を認識してもらえない」という管理職の悩みの背景には、フィードバックの頻度やタイミング、具体性に課題があると推察される。

人が自身の課題を認識し改善するには時間がかかるため、改善に至るまで繰り返し伝えることが重要だ。業務の具体的な課題は日々頻度高くフィードバックを行い、一定の区切りである評価面談では複数の課題を昇華させた、概念的なフィードバックを行うとよいだろう。

タイミングについては、双方の記憶が鮮明なうちに「即時」に行うことが最も効果的で、改善につながりやすい。

課題を指摘する際は具体的な事実とともに、改善方法も具体的に伝える必要がある。

例えば、「コミュニケーションに課題があるから改善しよう」と大まかに伝えるのではなく、「他部門のメンバーに業務協力をメールで依頼したが、認識に食い違いが生じ、手戻りになってしまった」など、実際にあった出来事に基づき、より具体的な指摘を行うことが望ましい。

その上で「専門知識などが異なる相手に業務を依頼する際は、メールで書類を送るだけでなく、上司と一緒に直接声をかけにいこう」など、いつ、どんな行動をとってほしいのか、具体的に伝えることで指摘された部下も実践しやすくなる。

部下にフィードバックをより前向きに受け入れてもらうためには、面談の冒頭で日ごろのねぎらいと感謝の言葉をかけた上で、「今後の成長のために、課題や取り組むべきことを考えたい」という面談の目的を伝えるとよいだろう。評価面談を、部下が今後の成長について考えを深める場にするためには、今後期待する役割も伝えることを推奨する。(つづく)

〈執筆構成=ALL DIFFERENT〉

【次回は4月第4週に掲載予定】