2025.04.19 東大・三井住友FGが「森林GX」中心に連携 相互に資金拠出

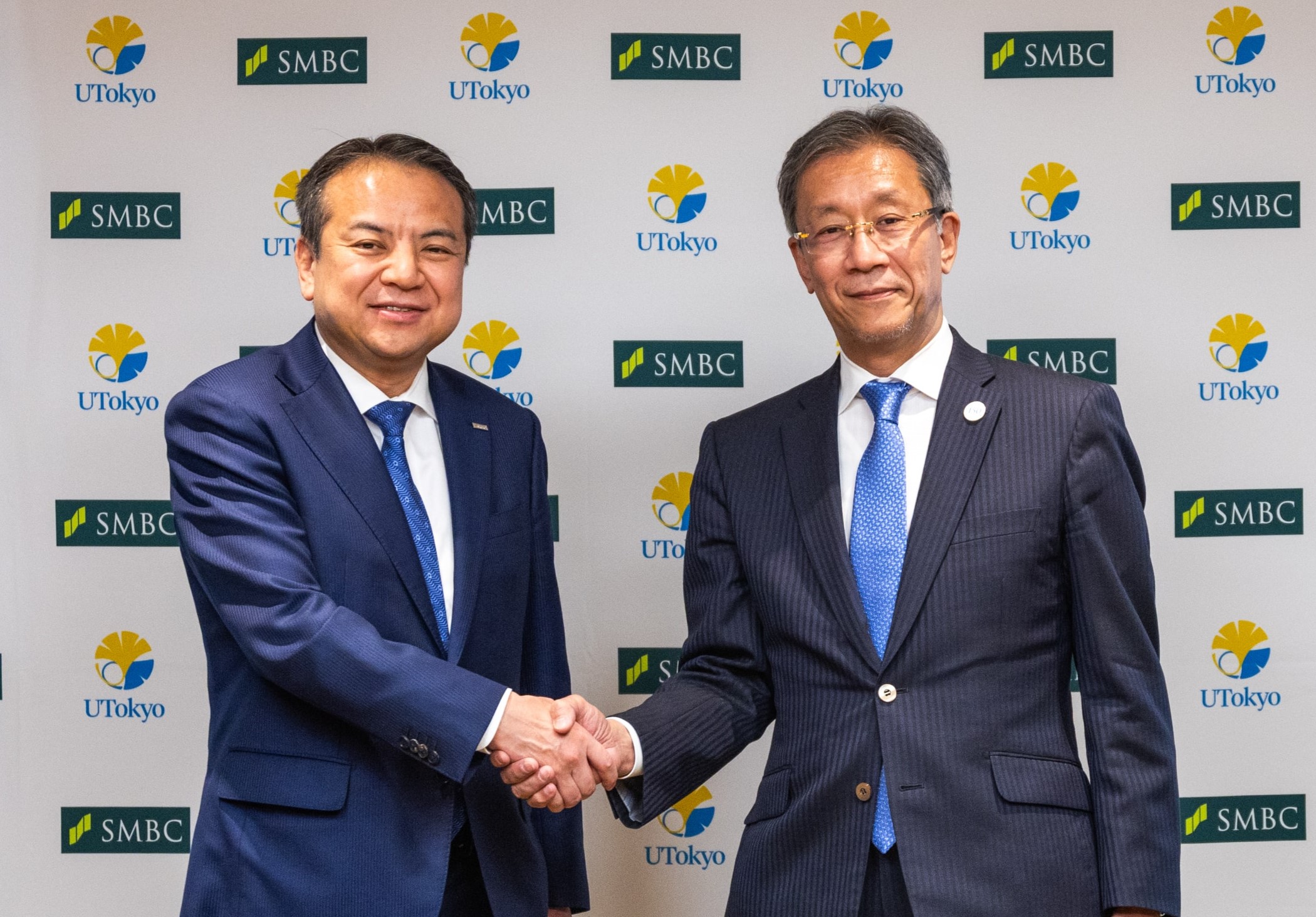

連携協定を締結した東京大学の藤井輝夫総長(右)と三井住友フィナンシャルグループの中島達・社長グループCEO(提供=同大)

東京大学と三井住友フィナンシャルグループ(SMBCグループ)は、森林資源を脱炭素化や経済成長につなげるグリーントランスフォーメーション(GX)を中心に連携プロジェクトを立ち上げる。社会的な価値の創造に向けて締結した連携協定に基づく取り組みで、SMBCグループが3年間で30億円以上の資金を拠出するとともに、東大も応分を出す予定。温室効果ガス排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」の実現に向けた世界の潮流に乗り遅れないよう、森林大国という日本の優位性を生かしたGX戦略を加速したい考えだ。

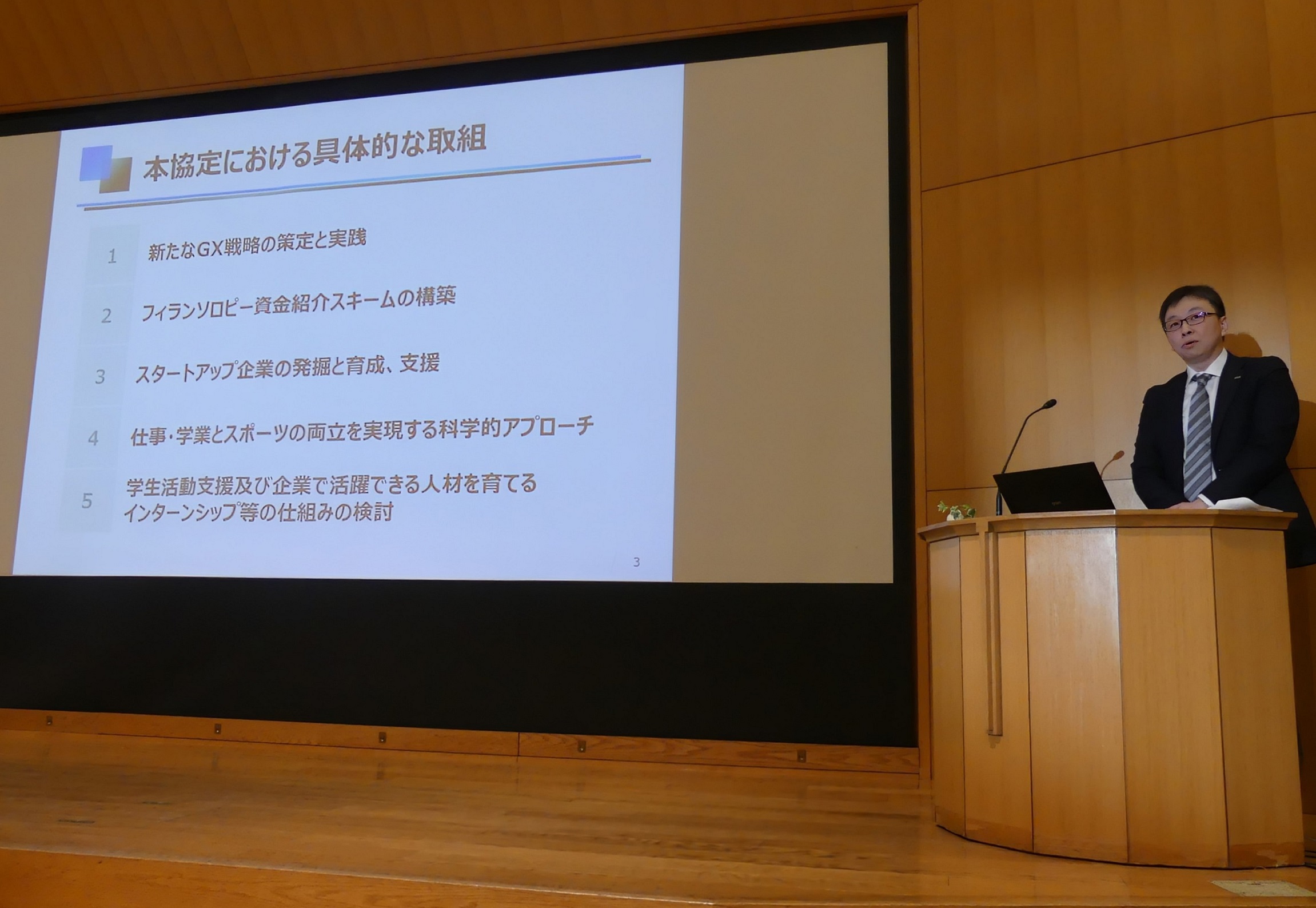

今回の協定を機に両者は、資金や人的資源を出し合い、東大が持つ多様なアセットを価値化する仕組みを構築するとともに、その価値を社会に還元することを目指す。取り組みの1つが、新たなGX戦略の策定と実践だ。東大が1日に設置した「グリーントランスフォーメーション戦略推進センター」が中心となって学内の多様な研究者の知見を統合し、全学横断のGX戦略を提示。加えて、森林をめぐるシステムの「上流」「中流」「下流」を包括するGXプロジェクトも始動。東大の演習林などを実証フィールドとして生かし、森林の価値を高める多彩な取り組みを促していく。

炭素市場視野にデジタル基盤づくり

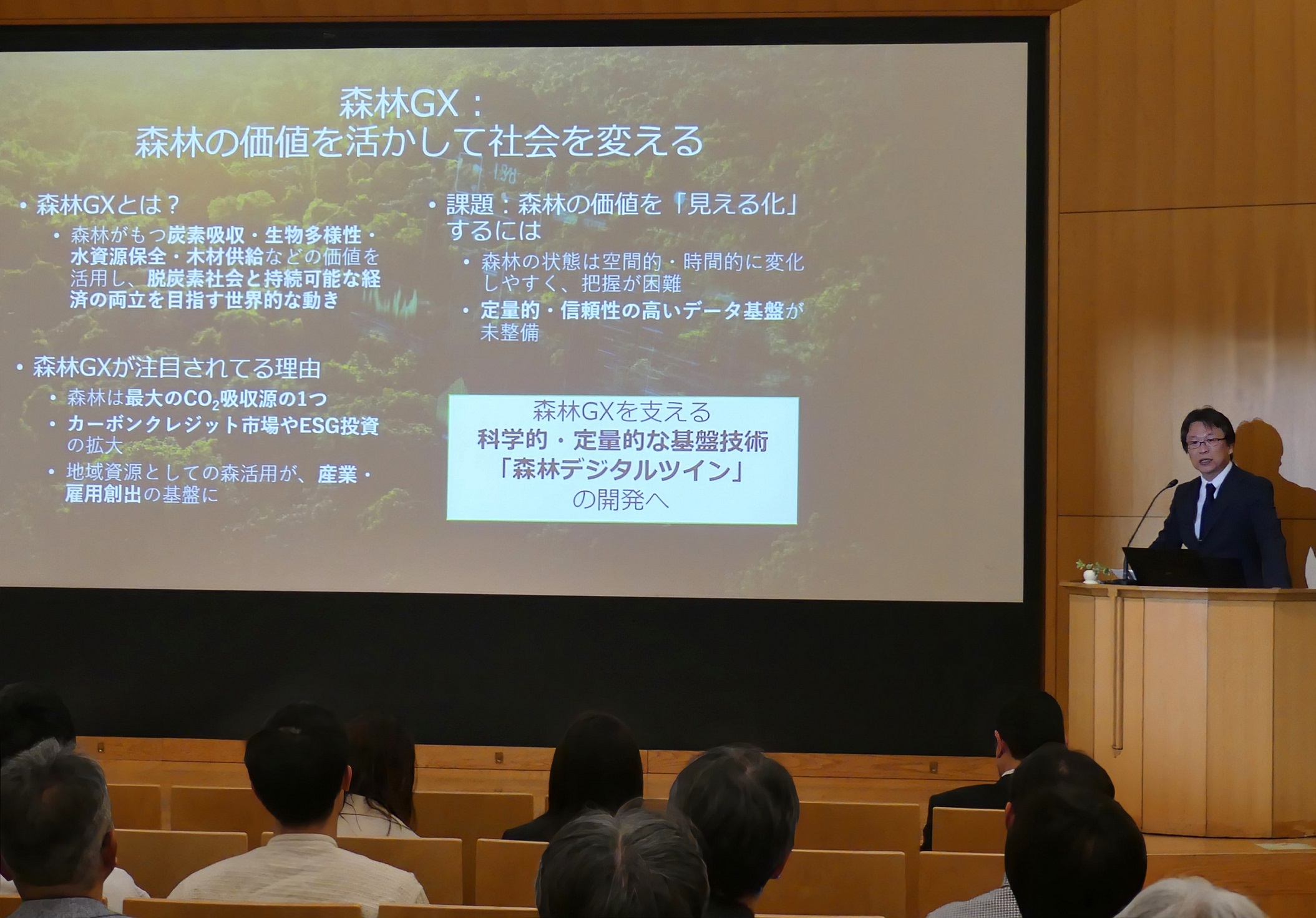

例えば、森林の動態をデジタル上に再現し活用するための基盤技術「森林デジタルツイン」を構築する。3年後までに、森林の成長や炭素固定量などをAI(人工知能)でリアルタイムに監視する環境を実現。4足歩行ロボットやドローン(小型無人機)を用いて森林をモニタリングする取り組みも視野に入れている。中長期的には、温室効果ガスの削減・吸収量を取引できるようにする「カーボンクレジット」の流通にデジタルツインを展開。「森林管理」「炭素市場活用」「生態系保全」を同時に実現できるようにしたい考えだ。

両者が「森林GX」という領域でタッグを組む背景には、国土の約65%が森林で覆われた日本の強みをGX戦略に生かしたいという狙いがある。東大も国土の約1000分の1を占める演習林を所有しており、こうした資源が持つポテンシャルを最大限に引き出す構えだ。「二酸化炭素(CO2)の吸収源」としての役割が大きい森林は、カーボンクレジット市場やESG(環境・社会・企業統治)投資の拡大を追い風に注目。さらに、森林を産業や雇用を生み出す基盤として生かす動きも広がる方向にある。

ただ、そうした価値を脱炭素化や経済成長に結び付けるためには、変化しやすく把握が難しい森林の状態を定量的につかみ可視化するためのデータ基盤が不可欠で、デジタルツインの整備が求められていた。それ以外にも、生物資源(バイオマス)を生かす都市の実現に向けたプロジェクトにも取り組む計画。バイオマス都市を支える木造高層ビル向け建材やバイオマスプラスチックなどの開発に加えて、バイオマス活用を促す認証制度づくりを進める。

産学で「日本の再成長」を後押し

両者が今月上旬に結んだ今回の連携協定は、民間企業が資金を拠出し大学が知見を提供するという従来型の産学連携とは異なり、資金と人的資源を互いに持ち寄ることが特徴だ。17日には、協定締結を記念するイベントが東大弥生キャンパス(東京都文京区)内で開催。登壇した東大の相原博昭理事・副学長は「東大とSMBCグループが持つアセットを活用して、その成果を広く社会に還元していきたい」と強調した。SMBCグループ執行役員・グループCSuO(チーフ・サステナビリティ・オフィサー)の髙梨雅之氏も、「従来にない産学連携の形を模索し、日本の再成長をリードし先鞭(せんべん)をつける動きに取り組んでいきたい」と力を込めた。

森林GX以外にも、協定に沿って4つの取り組みを推進。「フィランソロピー(社会貢献)」に生かす資金の紹介スキームを構築し、富裕層などの資金を大学を通じて社会課題の解決につなげるほか、スタートアップ企業の発掘や育成を後押しする活動などでも連携していく方針だ。