2025.07.06 製造業の経済安保対応はいまだ途上 「ものづくり白書」を読み説く

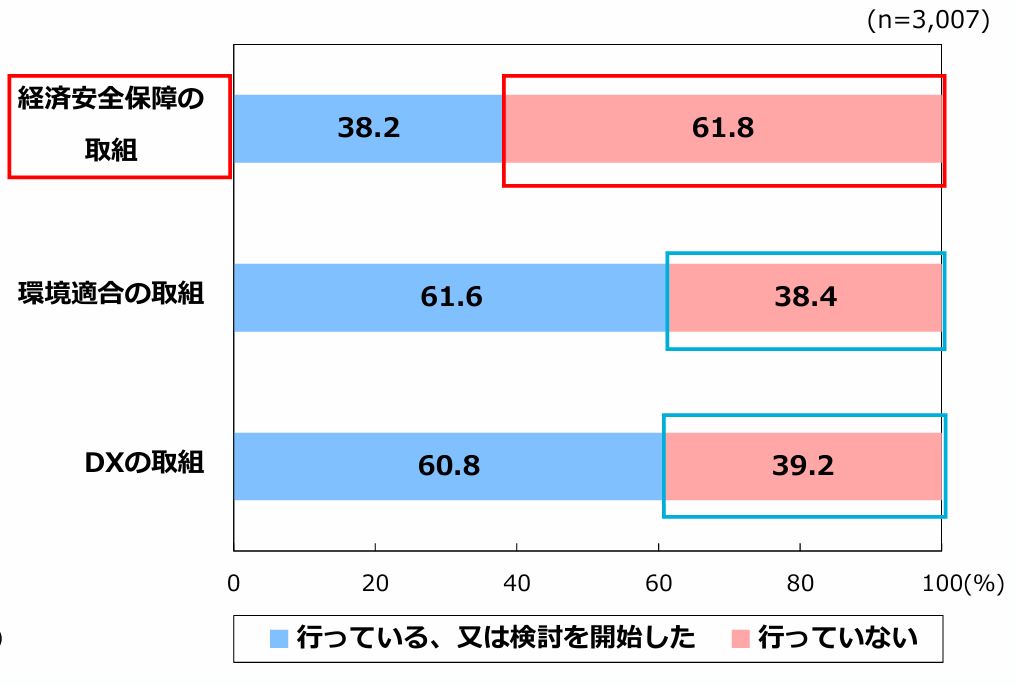

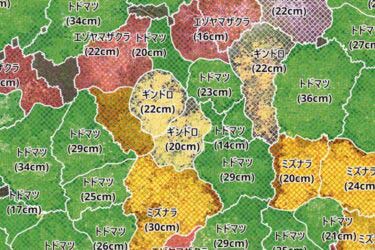

製造事業者における各取り組みの実施状況 出所:「2025年版ものづくり白書」

日本経済の屋台骨を担う製造業の経済安全保障への取り組みがいまだ途上にある――。政府がまとめた「2025年版ものづくり白書」で、そうした実態が浮き彫りになった。経済安保への製造事業者の対応を調べたところ、約6割が「行っていない」と答え、自社の経営で必要性を感じていないという回答も目立った。世界各国が国益を左右する経済安保の強化に向けて一斉に走り出す中、白書を読み説き、国内事業者に求められる対応を探った。

ものづくり白書は、経済産業、厚生労働、文部科学の3省が共同作成した。この中に製造業を対象としたアンケート調査の結果を掲載した。調査で経済安保への事業者の理解度について尋ねたところ、回答した3007人のうち約7割が「聞いたことはあるが、具体的なイメージがわからない」と回答。経済安保という言葉の認知度は一定程度あるものの、具体的な取り組みが浸透していない傾向が読み取れた。

経済安保の取り組み状況を確かめると、61.8%の事業者が「行っていない」と回答。対照的に、脱炭素といった「環境適合」や「デジタルトランスフォーメーション(DX)」については、いずれも約6割の事業者が「行っている、または検討を開始した」と答えた。まさに、経済安保は環境適合やDXと同様に重要度が高いにも関わらず、取り組みが進んでいないことが分かった。

供給網の強化は道半ば

日本の国内総生産(GDP)の約2割を占める製造業は、国内外にサプライチェーン(供給網)を構築して原材料や部品、製品を流通するという役割を担うだけに、経済安保の視点が求められている。ただ、経済安保に関するリスク分析の実態を見ると、自社を起点に意識する「供給網の範囲」は限定的だ。川上と川下の両側ともに、「直接の取引先、または2、3社先」までの把握にとどまっている事業者が9割強と大半を占めた。

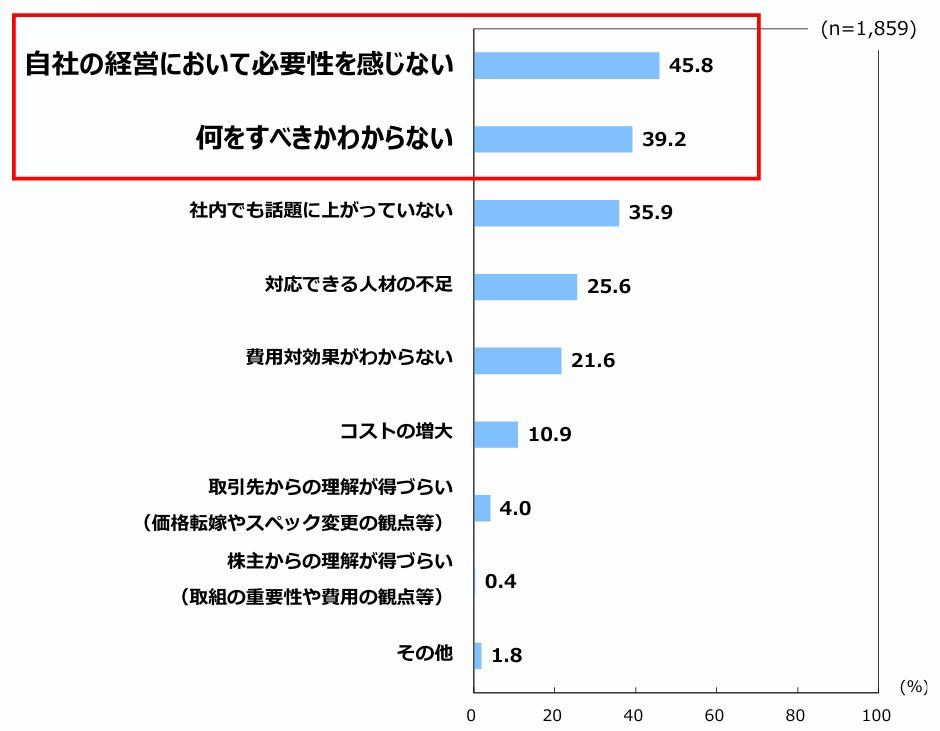

経済安保の取り組みを実施していない理由としては、「自社の経営において必要性を感じていない」(45.8%)や「何をすべきかわからない」(39.2%)といった回答が多かった。一方で、実施する事業者は安定的な「事業の継続」を中心にその効果を感じていた。そこで白書は、経済安保の必要性や取り組みの具体的な内容を事業者に周知し、理解を促す必要性を説いた。

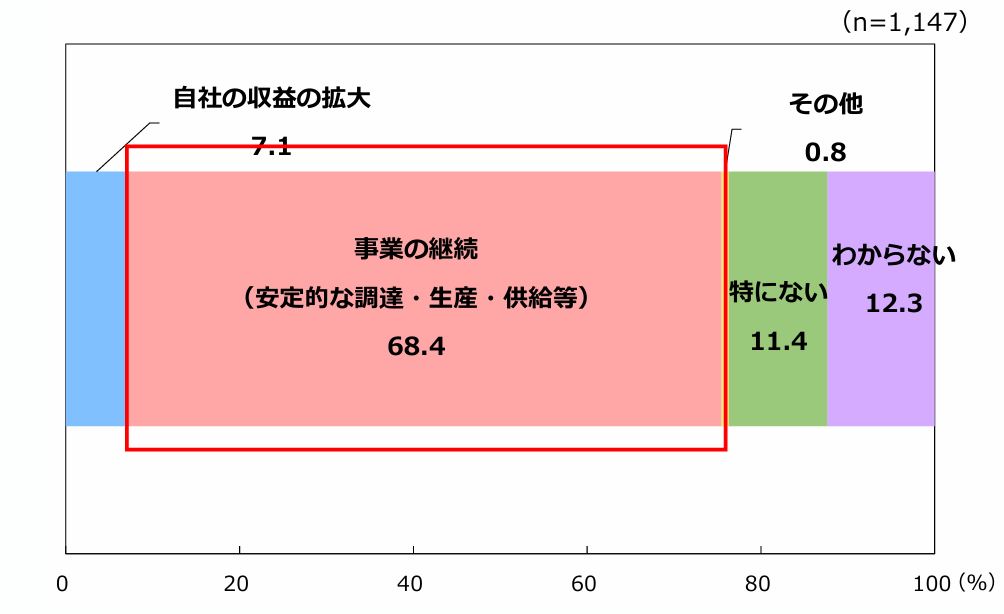

また、経済安保の取り組みを実施すると答えた事業者はどういう効果を感じているのか。「事業の継続(安定的な調達・生産・供給など)」と回答した事業者の割合が最も高く、7割程度。1割未満の事業者が「自社の収益の拡大」を挙げていた。費用対効果に対する考え方を見ると、中長期的には「経済安保のリスクに対応しないことによって損なう収益が取り組みにかかるコストを上回る」と判断する事業者が多い結果となった。

問われる複合的な視点

近年、産業競争力、脱炭素、経済安保という3つの要素を複合的に追求する機運が世界的に高まっている。それを象徴する動きの1つが、欧州中央銀行前総裁のマリオ・ドラギ氏がEU(欧州連合)の競争力強化に向けて24年9月に発表した報告書「ドラギレポート」だ。今年に入ってからは、第2次トランプ米政権による関税政策によって世界経済の不確実性が増幅。白書は、製造業を取り巻く世界情勢を概観した上で、「製造事業者は脱炭素、経済安全保障を複合的に考慮した中長期的な成長投資を行うことが重要」と強調した。

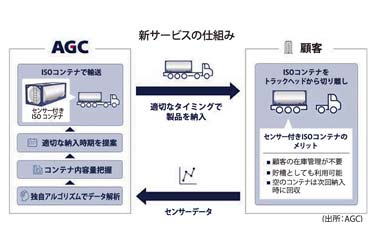

白書は、製造業の競争力強化で果たすDXの役割にも触れ、事業者の稼ぐ力の向上や脱炭素社会の実現に向けたGX(グリーントランスフォーメーション)の推進に資する重要な活動と位置付けた。その上で、業務の効率化にとどまらず、新規製品・サービスの創出やビジネスモデルの変革などにも踏み込んで成果を生み出す課題を投げかけた。

DXも重要な役割担う

経産省製造産業局の川村美穂・製造産業戦略企画室長は白書で紹介した調査結果を踏まえながら、「製造業の競争力強化を中長期な視野に考えていくと、脱炭素と経済安保は切っても切れない関係にある。DXはこの二つを支える重要な役割を担う」と力説。一例として、国境や業界をまたいでデータ連携を促す経産省主導の「ウラノス・エコシステム」を挙げた。白書によると、先行して自動車・蓄電池業界の供給網で排出された二酸化炭素(CO2)などの環境情報を共有するためのデータ連携基盤を構築している。

すでに経産省は、経済安保への民間事業者の対応を後押ししようと、具体策を講じる企業の好事例をまとめた「民間ベストプラクティス集」を作成しており、3月には第2版公表した。経済安保に関する産業・技術基盤の強化に向けた施策を示す「アクションプラン」の改訂も重ねている。川村氏は事業者に求められる対応にも触れ、「経営層の主導で経済安保上の課題や情報をしっかりと見極め、全社的に推進してほしい」と述べた。