2025.07.07 AIの力で創薬を後押し FRONTEOが製薬各社と連携し実績づくり

AI創薬について説明する取締役CSOの豊柴博義氏=東京都港区

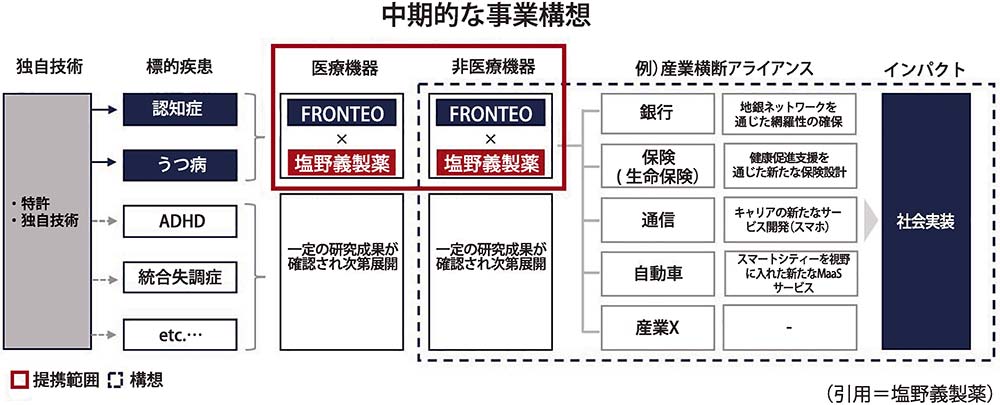

自然言語処理に特化した人工知能(AI)を強みとするデータ解析企業のFRONTEO(フロンテオ、東京都港区)が、AIの力で創薬を支援するサービスで存在感を高めている。疾患との関連が予測される標的分子を特定し創薬の成功確率を高める取り組みで、大手製薬メーカーと連携し着々と実績を積み上げている。医薬品開発を劇的に効率化することを目指す同社の最前線に迫った。

同社が力を注ぐAI創薬支援サービスは、「Drug Discovery AI Factory(DDAIF)」。医薬品開発プロセスの最上流を対象にしたサービスで、2023年7月に提供を始めた。

具体的には、膨大な国内外の論文などの文献を基にAIが疾患と関連が深そうな標的を探索し選定するとともに、標的分子と疾患の関係を示す「仮説」を生成する。

医薬品開発では、標的を探索し選定した後に、医薬品(化合物)の特定や最適化、臨床試験、承認申請などのプロセスを踏む必要がある。それだけに開発期間が長期に及ぶ上、大規模なコストもかかり、成功率も低い。さらに日本の医薬品は輸入が輸出を上回る輸入超過の状態にもあり、貿易赤字の一因となっている。

同社がそうした課題を踏まえて提供するサービスがDDAIFだ。「非連続的発見」という新しいアプローチで、文献に記載のない未知の標的分子を見つけ出し、体系的に整理して仮説をつくる。

一般的には、標的分子の発見から仮説づくりまでに2~10年もの歳月を要する。同社は自社開発の自然言語処理AI「KIBIT(キビット)」に創薬研究者を組み合わせる手法で、この期間を2週間から2カ月程度に短縮できる。

医薬品開発の初期段階で有望とみられた標的分子のうち、実際に販売されるのは2~3万分の1。それだけに、素早く多くの標的分子とそのメカニズムを提示できるDDAIFへの期待感は大きい。

すでに同社は、エーザイや中外製薬など多くの製薬企業と連携し、AI創薬に関する共創プロジェクトを具体化。DDAIFを核とした共創パートナーとの協業を促そうと、5月には「エコシステム」も立ち上げた。

2029年3月期を目標に300億円の総売上高の達成を目指す同社。そのけん引役を担う成長事業の1つがAI創薬で、同期に100億円の事業に育てることを狙う。

取締役CSO(最高科学技術責任者)でライフサイエンスAI事業本部の本部長も務める豊柴博義氏は「創薬につながる標的分子をいかに早く見つけるかがキーとなる。製薬企業が成功確率を高めたり、研究開発コストを削減できるよう支援していく」と強調。医薬品産業を「日本の基幹産業」とする取り組みをサポートすることにも意欲を示した。