2025.08.29 【ソリューションプロバイダー特集】量子コンピューター 研究段階から実用段階へ移行 日本企業、相次ぎ新技術

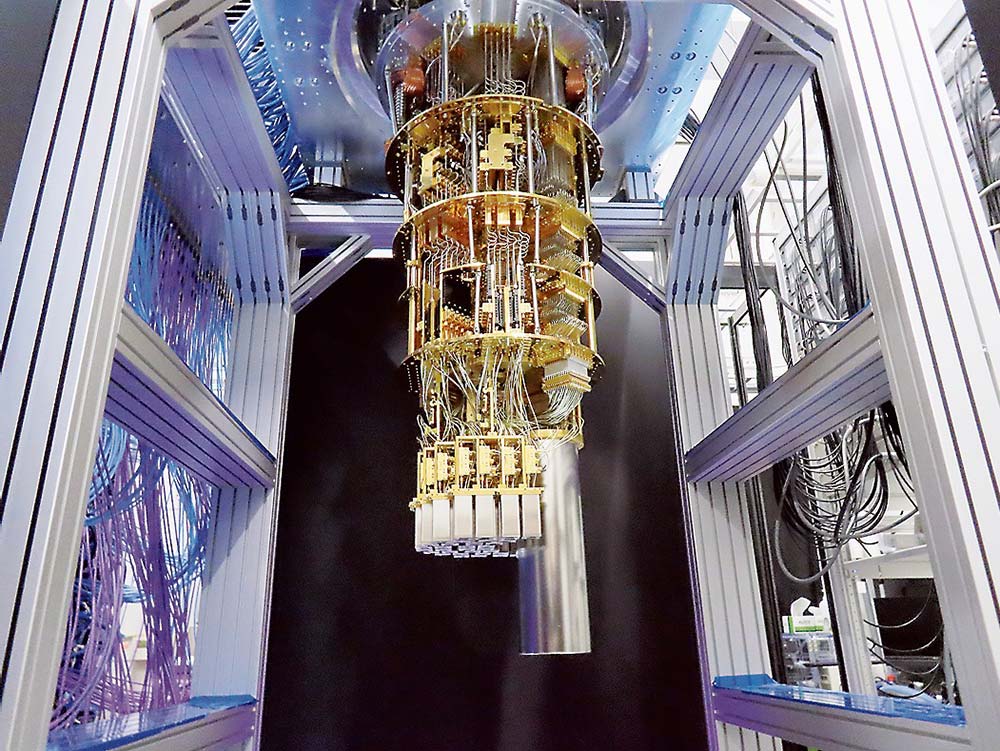

富士通と理化学研究所が開発した256量子ビット機

次世代の超高速計算機として期待される量子コンピューター。2023年3月に64量子ビットのプロセッサーを搭載した国産初号機が産声を上げて以来、量子コンピューティング技術は研究段階から実用段階へと移行しつつある。

富士通と理化学研究所が4月に256量子ビット機の開発に成功すると、日本IBMと東京大学は量子コンピューターとスーパーコンピューターの連携システムを構築。産業界での配送最適化への応用など、基礎研究から実用化まで幅広い分野で目覚ましい進展を見せている。

富士通と理研は4月、世界最大級となる256量子ビットの超伝導量子コンピューターの開発に成功したと発表した。従来の64量子ビット機から計算能力を4倍に拡大した。

開発に携わった富士通研究所フェローで量子研究所長の佐藤信太郎氏は「量子ビットの集積化だけでなく、極低温状態を維持する希釈冷凍機内部での熱設計と高密度実装が最大の課題だった」と振り返る。

従来機と同じ冷凍機を用いながら4倍の実装密度を実現するため、熱収支のシミュレーションから配線の小型化まで細部にわたって工夫を重ねた。

理研量子コンピュータ研究センターの中村泰信センター長は「現時点ではスーパーコンピューターの性能が優れているが、量子コンピューターが誤りを克服できれば、数万ビット規模でスパコンを超える可能性も出てくる」と期待感を示す。

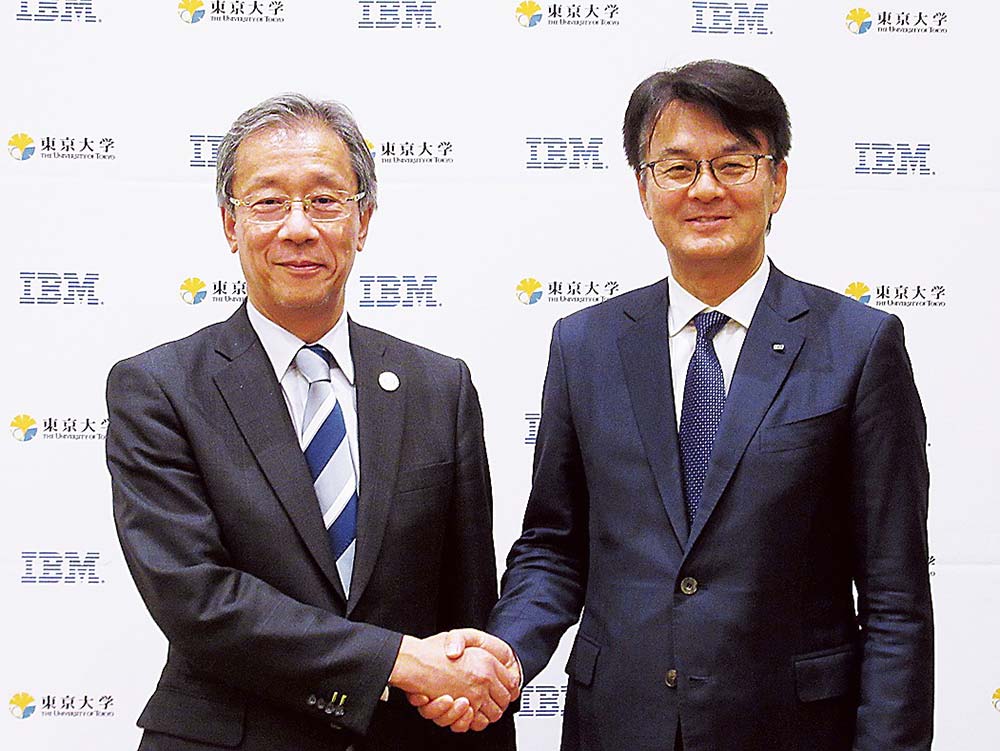

一方、日本IBMと東大は5月、量子コンピューター「IBM Quantum System One」への156量子ビットの最新プロセッサー「IBM Heron」の導入を発表した。同プロセッサーは従来比でエラー率を3~4倍改善し、最大5000回の2量子ビットゲート操作を高精度で実行できる。

注目されるのは、東大と筑波大学が運用するスーパーコンピューター「Miyabi」との連携が計画されている点だ。これにより「量子中心スーパーコンピューター」時代の到来が現実味を帯びてきた。

日本IBMの山口明夫社長は「スパコンと連携することで、2年以内に従来のスパコンの能力を大きく超える成果も期待できる」と展望する。

経済産業省は30年に目指すべき状況として、量子技術による生産額を50兆円規模に拡大し、国内の量子技術の利用者を1000万人に増やす目標を掲げている。

25年の量子コンピューティング技術をみると、基礎研究から実用化にシフトが進み、金融や物流、創薬など特定産業向けの垂直型ソリューション開発が加速。30年前後に量子コンピューターの商用化が本格化し、35年以降には大規模モデルの実現が期待されると予測されている。

実用化に向けて最大の課題となるのが、エラー訂正技術の確立だ。24年12月、米グーグルのクオンタムAI(人工知能)チームが「表面コードしきい値以下の量子エラー訂正」を実証し、ノイズに強い量子コンピューター構築への道筋を示した。富士通も大阪大学と連携してエラー訂正技術の研究を進めている。

富士通量子研究所長の佐藤氏は「量子ビットの数を増やせばそれだけで性能が上がるわけではなく、エラーの影響をいかに抑えるかが今後の鍵になる」と指摘し、誤り訂正技術開発の重要性を強調する。

生成AI開発で後れを取った日本企業や研究機関の巻き返しに期待したい。