2025.08.29 【ソリューションプロバイダー特集】クラウド オンプレミスから移行本格化 生成AI、市場拡大の鍵

クラウドサービス市場が拡大を続けている。企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)、働き方改革の浸透が背景にある。企業のオンプレミスからクラウドシフトも本格化しており、今後は、生成AI(人工知能)がクラウドサービスを質量とも変化させてくるのは必至。一方、行政サービスのデジタル化も進展。クラウド活用は大きな広がりを見せてくる。

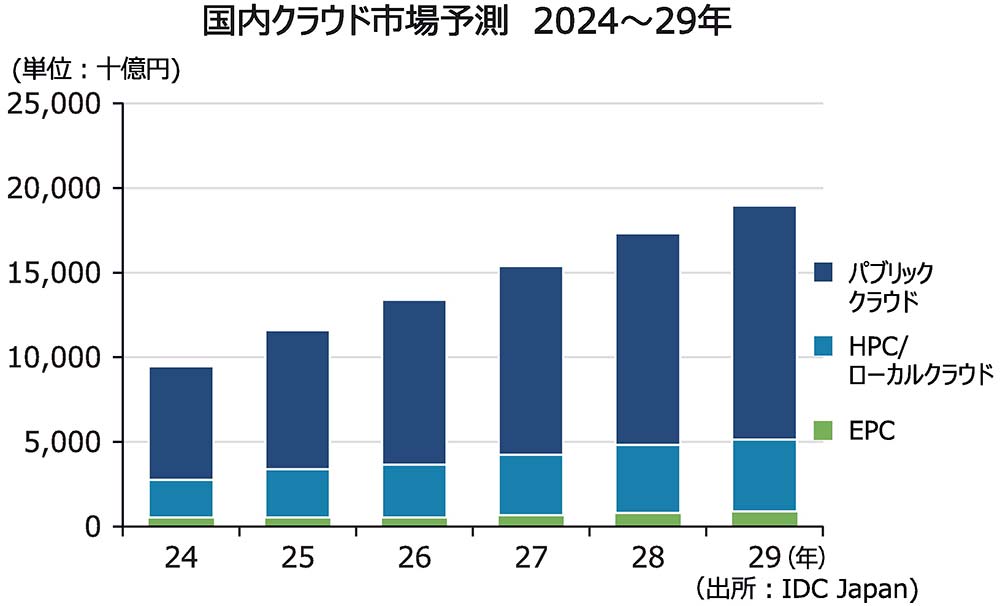

IDC Japanは、このほど2024年の国内のクラウド市場予測を発表した。これによると、国内クラウド市場は前年比29.2%増の9兆7084億円(売上額ベース)となった。

また、同市場の24~29年の年間平均成長率(CAGR)は、14.6%で推移し、29年の市場規模は24年比約2倍の19億1965億円になると予測。

クラウド市場拡大の要因はいくつかあるが、従来型ITシステムからクラウドへのマイグレーションが本格化していることが一つだ。IDC Japanでは「レガシーシステムのマイグレーションやスクラッチ開発したシステムのマイグレーションが活発化している」と見る。

国内のクラウド市場は、22年が前年比38.7%増と大幅な伸びだった。23年は成長率はやや鈍化したものの、同約30%増と高水準の伸びで維持。24年も同約29%増と高い伸びが続いている。

経済産業省は18年に「2025年の崖」を発表、企業のDXの必要性を訴えた。企業のクラウドを活用したDXが進展した。コロナ禍も、クラウドを活用したテレワークなどの新しい働き方、デジタル化を促進した。

今後は、生成AIの実装がクラウド市場の拡大に拍車をかける。

クラウドサービスは、基盤となるハードウエアやミドルウエア・ソフトウエアをインターネットで提供するサービスである。種類は、ソフトウエアを提供するSaaS、プラットフォームを提供するPaaS、インフラ機能を提供するIaaSの三つからなり、サービス提供形態は、プライベートクラウドと不特定多数が利用するパブリッククラウドの二つがある。

いまや企業にとり、ビジネスを展開する上でクラウドサービスの活用は不可欠。オンプレミス中心だった基幹システムをクラウドサービスへマイグレーションする傾向が急増しており、近年、ミッションクリティカルな業務を行っている金融機関でのクラウド活用も活発化している。多くの企業で、プライベートクラウドとパブリッククラウドを併用するハイブリッドクラウド、各種のクラウドサービスを利用するマルチクラウドの採用が増えている。

近年、注目されているのがデータ主権、ソブリンクラウドの動きだ。データ主権に対応した専用クラウドのニーズは、今後、確実に高まってくる。日本オラクルは、先ごろ日本の企業・団体のソブリンクラウド導入を目的とした「ジャパン・オペレーション・センター(JOC)」の開設を発表した。オラクルは、日本のAI、クラウド市場拡大に対応するため、10年間に80億ドルを投資する計画だが、JOCもこの戦略の一環だ。

富士通では、Oracle Alloyを活用したソブリンクラウドを同社DCで運用開始した。JOCとの連携により、経済安全保障リスクに対応できるソブリンクラウドの体制をいち早く整えた。NTTデータ、野村総合研究所(NRI)もオラクルと連携、ソブリンクラウドに取り組んでいる。

行政サービスのクラウド活用も本格化している。ガバメントクラウドにより、行政サービスの整備に注力している。25年度末までに、全国約1700の地方自治体のシステムを標準化、国や地方自治体が活用できる共通のクラウドサービスの利用環境を整えるのが目的だ。ガバメントクラウド採択ベンダーとして、現在、米国のアマゾン・ウェブサービス(AWS)、グーグル(グーグルクラウド)、マイクロソフト(Azure)、オラクル(オラクルクラウド)と国内企業として唯一、さくらインターネット(さくらクラウド)の5社が認定されている。

アマゾン・ウェブサービスは、27年までに東京と大阪のクラウドインフラに2兆2600億円を投資する。同社は、これまで1兆5100億円を投資し、DCの構築、運用・保守などインフラを整備してきた。27年までのクラウドインフラへの投資総額は、約3兆7700億円になる見込みだ。マイクロソフトも、日本国内のAIおよびクラウド基盤強化のため、今後2年間で日本に約4400億円を投資する。

いずれにしろ、企業のDX、データドリブン経営の本格化や政府の情報システムの標準化の動きなどの動きを背景に、クラウド市場の拡大に拍車がかかっている。

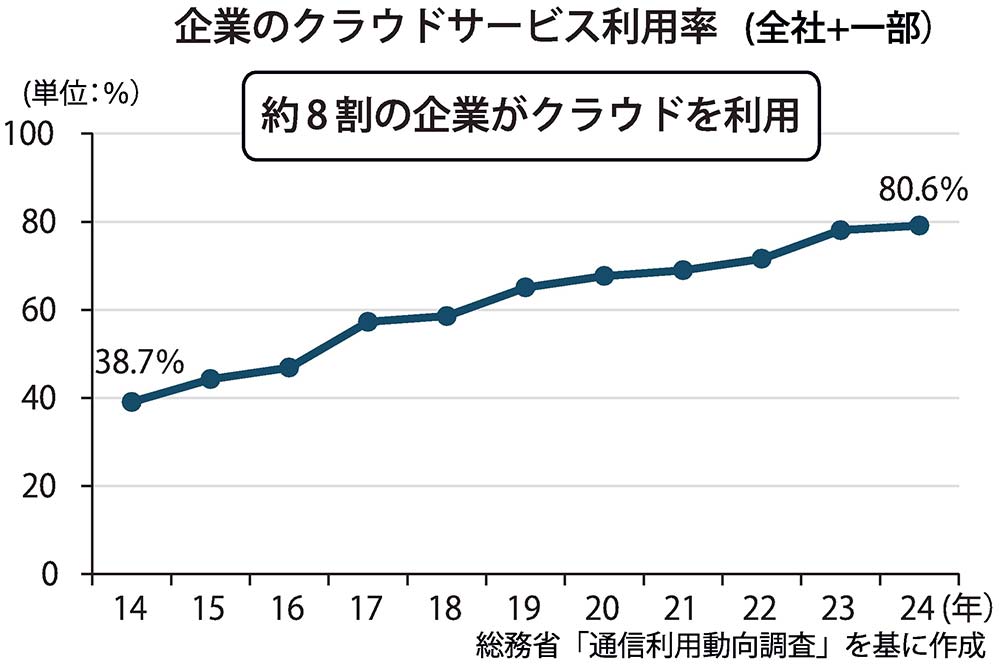

現在、企業の約8割がクラウドサービスを利用している(総務省)。25年版情報通信白書でも「社会基盤としてのデジタル領域の拡大」にクラウドサービスを不可欠な存在として重要視している。