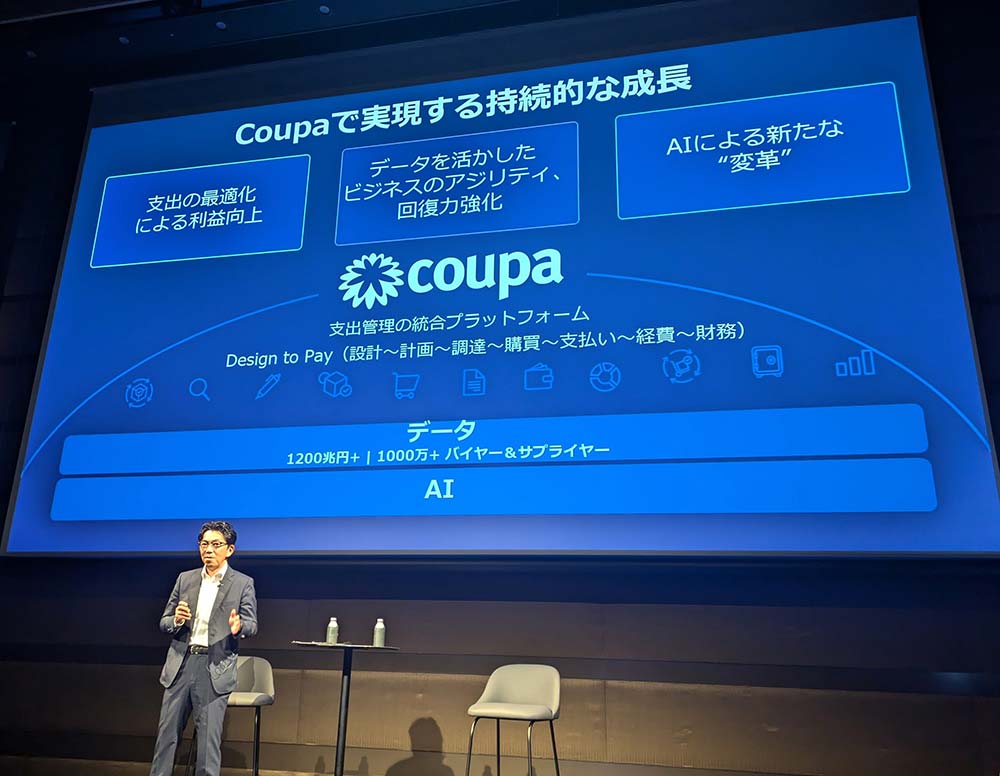

2025.09.01 「DXで予測不能時代に適応を」 支出管理大手Coupaの日本法人社長に聞く

インタビューに応じるCoupaの反町浩一郎社長=東京都港区

米トランプ政権による関税政策や地政学的リスクの高まりなどが相まって世界経済の不確実性が高まる中、企業活動に伴う支出を可視化し最適に管理する取り組みの重要性が増している。こうしたニーズに応えるのが、支出管理を支援するプラットフォームを手がける米国のCoupa Software(クーパ・ソフトウエア、カリフォルニア州)だ。同社日本法人(東京都港区)の社長に5月に就任した反町浩一郎氏を取材し、追求する支出管理の意義や重視する事業戦略について聞いた。

―デジタル技術で支出管理を高度化する意義について教えてください。

反町氏 クーパは2006年に米シリコンバレーで創業した企業で、直接材や間接材の購買をはじめとする多様な業務を一元管理するプラットフォームを提供している。これを通じて「支出の最適化による利益の向上」「データを生かしたビジネスのアジリティー(機敏性)と回復力の強化」「AI(人工知能)による新たな変革」という3つの価値を届けている。世界は予測不可能な時代に突入し、企業はビジネスのかじ取りが難しい環境に置かれているが、継続的に利益を上げていかなければならない。その方式はシンプルで、「売り上げをいかに伸ばすか」「支出をいかに削減するか」という2択しかない。支出は自助努力でコントロールできる領域で、確実に成果を得ることができる。

AIで取引を高度化

―クーパが提供する支出管理プラットフォームの強みは。

反町氏 企業活動にかかわる支出を取引先や品目の単位で可視化し、コストの削減余地を発見できることだ。クーパの支出管理プラットフォームは3200社を超えるバイヤー(買い手)が導入・利用している。バイヤーとサプライヤーを合わせたユーザー数は1000万を超え、プラットフォーム上でさまざまな取引を行っている。「誰がいつどこでどんな商品・サービスを買ったか」という支出データは、累計で1200兆円に達している。

さらにAIを活用し、支出データを分析する取り組みにも力を入れている。例えば、AIで不適切な取引や購買・請求行動を検出する機能を用意している。理想は売り手と買い手が密接につながる世界で、買い手がさまざまな商品やサービスを必要な時に必要な場所で調達できる環境を実現したい。売り手と買い手の取引に人が介在することなく、AIが自律的に取引を行う展開も目指している。例えば、自動車の生産に必要なレアアース(希土類)の鉱山が地震で操業停止した場合、自律型のプラットフォームが事態を素早く検知して代替の調達先を買い手に提案し、必要な原材料の出荷に至るまでの一連の手続きをサポートしてくれる。

―トランプ政権の関税政策がサプライチェーン(供給網)を揺るがしています。

反町氏 トランプ政権の関税政策をきっかけに進む「経済のブロック化」は、モノの流れに影響を及ぼしている。トランプ関税をきっかけに、サプライチェーンを見直す機運が高まっているだけに、買い手には柔軟に対応する能力が必要だ。1000万を超える売り手と買い手で構成されるコミュニティーが、不確実性が高まる世界経済の変化に適応して取引を継続できる一助になればと考えている。

広がる欧米発の潮流

―世界に目を向けると、支出管理の動きはどこまで進展していますか。

反町氏 すでに欧米では大企業に限らず、ユニコーン企業なども含めた多くの企業が導入している。実際、米国の有力企業「フォーチュン500」の50%以上が、クーパのシステムを使用している。日本企業に目を移すと、ERP(統合基幹業務システム)で会計上必要な支出の仕分けや調達した資材の管理などにとどまっており、直接材、間接材を含むあらゆる支出プロセスをITで管理する国内企業は限られる。デジタルトランスフォーメーション(DX)の一環で支出管理に取り組む欧米の潮流は、いずれ日本にも広がるだろう。

―ESG(環境・社会・企業統治)への対応も重要となっています。

反町氏 製品やサービスを調達する際には、価格や品質だけでなく、ESGの視点を取り入れる対応も求められる。倫理的で持続可能な製品やサービスを調達する「責任ある調達」も問われる。これらは「守り」の支出管理と言え、そこにはガバナンスの強化も含まれる。

―日本マイクロソフトやSAPなどで豊富な経験を積んだ後、16年以降にCAテクノロジーズやオープンテキストの日本法人社長として、企業のDX支援業務に従事してきました。その立場から、国内DXの動向をどう見ていますか。

反町氏 これまではIT分野の技術に注目が集まる傾向にあったが、これからの10年では「技術を実際の業務にどう落とし込むか」が問われてくる。日本企業はコスト管理の意識が高く知見も持っているが、デジタル化が遅れている。そうした現状を改革したい。日本でクーパのような支出管理システムを取り入れている企業は、国内全体の2~3割と推測される。それを5割以上に引き上げたい。