2025.09.03 経産省、「AIロボティクス」戦略を年度内策定へ 有識者検討会で議論

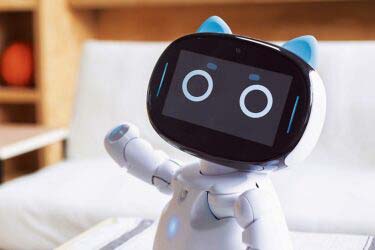

経済産業省は、 AI(人工知能)を活用し自律性を高めたロボット技術「AIロボティクス」を巡る日本の方向性を探るため、有識者検討会を立ち上げた。主に人間の姿を模倣したヒューマノイドロボットなどを含む多用途ロボットに焦点を当て、供給と需要の両面から議論を重ねる。来年3月末までに新たなロボット戦略を策定することを目指す。

今回設置したのは「AIロボティクス検討会」で、座長には大阪大学大学院基礎工学研究科の原田研介教授が選任。構成員として、早稲田大学次世代ロボット研究機構AIロボット研究所やデンソー社会イノベーション事業開発統括部、日本ロボット工業会などの関係者も参加した。

それ以外に注目する多用途ロボットは、FA(ファクトリーオートメーション)向け次世代ロボットやモバイルマニピュレーター(移動作業ロボット)。検討会では、ロボットを巡る世界の動向に目を向けながら、AIロボティクスの開発と実装を促すための課題について整理。その上で、日本がこの分野で向かう方向性を明確化し、将来像の実現に必要な政策を戦略に盛り込みたい考えだ。9月までの検討で戦略の骨子案をまとめ、今年度中に案を具体化させることを狙う。

供給と需要の両面に焦点

8月29日に開いた初会合では、ロボティクスがAIで進化するという方向性に加えて、市場のニーズと導入できる技術・製品の「時間軸」が異なるという問題意識も共有した。検討会では、こうした点を意識しながら、供給と需要の双方からAIロボティクスを巡る議論を深めていく。

供給側で焦点を当てる課題は、AIロボティクスを巡るサプライチェーン(供給網)の構築や開発環境の整備で、各事業者に求められる機能や能力も整理する。需要側では、多様な商品やサービスで売り上げを生む「ロングテール市場」まで視野を広げ、市場への導入促進策を探りたい考えだ。

日本には、慢性的な人手不足という経済成長の制約を乗り越える課題が突き付けられている。その課題解決に向けた有効な手段の1つがロボットだ。ただ、ロボットの導入は自動車やエレクトロニクスなどの産業分野に限られ、省力化のニーズが高まる建築や医療・介護、小売り、物流などの領域への浸透は途上にあるのが現状だ。

開発競争で出遅れる日本

世界に目を移すと、ロボティクス技術の開発競争が激しさを増している。米国や中国では、自動車や半導体メーカーもロボティクス分野に進出。米中とも、既存のAIインフラを生かしながら巨費を研究開発や設備投資に充て、ヒューマノイドロボットの商用化も見据えている。

一方で日本は、産業用ロボット技術に強みを持ちながらも、成長が見込まれるサービスロボット市場では米欧中に後れを取っている。AIロボティクス領域でも出遅れ感が否めず、ロボットとAI の融合によるイノベーションの加速が喫緊の課題となっている。米マッキンゼー・アンド・カンパニーの市場予測によると、多用途ロボット市場の規模は2040年までに約60兆円に達する見込みで、手をこまねいていれば海外勢に市場を奪われかねない。経産省は、現実世界のロボットや自動運転車などに搭載する「フィジカル(物理的な)AI」という新潮流に乗り遅れないよう、「日本産業が国際競争力を保つ観点からしっかりとAIロボティクス戦略を作りたい」(製造産業局)と強調した。

検討会では、国内外の優秀な人材や情報が集まる環境の整備も論点の1つとなりそうだ。経産省は「シナジー効果を生むような開発環境のあり方についても検討したい」(同)との認識も示した。既に政府は6月に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2025」に、「AIや先端半導体の実装先となるロボットについて、25年度中に実装拡大・競争力強化に関する戦略を策定する」という方針を明記。24年度の補正予算を活用し、AI・ソフトウエア起点のロボット開発を促す環境づくりなどを進めている。