2025.11.07 キャンパス内GPUを光ネットワークで共有 NECと大阪大、実用化へ共同実証

実証のイメージ

NECと大阪大学D3センターは、AI(人工知能)を活用してキャンパス内の分散配置された計算資源を光ネットワーク経由で接続・切離できる「広域分散型キャンパスAI処理基盤」の実用化に向けた共同実証を開始した。高速・低遅延な通信技術を活用し、研究室レベルに限定されてきたGPU(画像処理半導体)を全学的な共有リソースとして活用する新たな枠組みの構築を目指す。

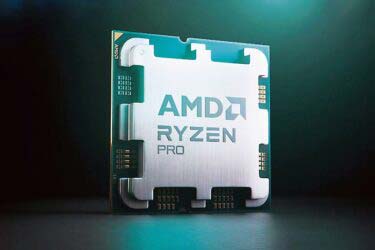

実証には、NECが開発する「ExpEther」を活用。通常は計算機内部で用いられるPCI Expressの通信をイーサネット上で転送し、離れた場所にあるCPU(中央演算処理装置)やGPU、ストレージをあたかも同一システム内にあるかのように接続・切離できるという。

実証環境は、大阪大学吹田キャンパス内のD3センターITコア棟に設置されたリソースプール用GPU(エヌビディア製H100 NVL)と、本館に設置された計算サーバー(Express5800/R120j-2M)を100Gbps(ギガビット毎秒)の光ファイバーで接続。研究室などに設置された計算サーバーから、キャンパス内離れた場所のGPUをオンデマンドで利用できる環境を構築した。

ゲノムデータや治験データといった機微性の高い大規模データに対するAI解析・利活用の必要性・重要性が急速に高まる一方で、データの厳格な管理が求められている。共有基盤を多数の研究者が使う環境では管理上の課題が残るため、安全な環境下でオンデマンド利用可能な計算環境の構築が急務となっていた。

今回の共同実証により、キャンパス内の各部局や研究室に分散していた計算サーバーから、リソース集中化されたGPUリソースを効率的に共有・活用できる仕組みを明確化。研究室単位での導入が難しい高価なGPUを全学的なプールとして一元管理することで、資源の無駄を削減し、投資効率の向上を目指す。

将来的には、産業科学研究所などが扱う機微データを安全に運用可能な基盤へと展開し、部局横断・研究領域横断型の共同研究や大規模データ解析を加速する構想につなげたい考え。2026年度の実用化を目指す。