2024.10.18 【照明業界 未来予想図】〈2〉LED革命の到来

「ディスプレー」「一般照明」「自動車」の3分野がLEDの社会実装に貢献(出所:富士経済)

「光源」と「器具」に分かれる照明市場の中、LEDは「光源」に属する技術・製品になる。LEDは「Light Emitting Diode」(発光ダイオード)の略で、半導体の一種だ。

LEDは、緑色(G)と赤色(R)は高輝度・高出力化が実現していた一方、青色(B)だけは技術的にそれらが困難なままだった。2014年に赤﨑勇氏、天野浩氏、中村修二氏の日本人3人がノーベル物理学賞を受賞したのは、技術的なハードルが高かった青色LEDの発明と実用化に貢献したことが評価されたからに他ならない。

白色LEDによる技術革新

青色LEDの高出力化で可能になったのが、「白色LED」の製造。青色のLED素子に黄色の発光蛍光体を組み合わせることで、「高効率・長寿命・小型」の三拍子がそろった白色光源が誕生した。白色LEDの登場により、多くの「光」を用いるアプリケーションがLEDに置き換えられるようになった。

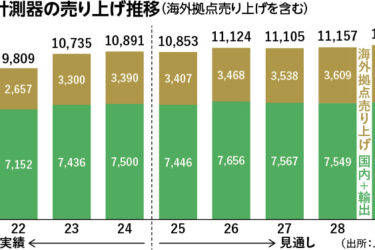

携帯電話のキーパッドやライト、カプセル内視鏡、プロジェクター、画像処理用光源などLEDの用途は多岐にわたった。その中でも、とりわけ市場が大きく、付加価値が高いと見られていたのが「液晶バックライト」「一般照明」「自動車」の3分野だ。

... (つづく)続きは無料会員登録することで

ご覧いただけます。