2025.05.26 「変幻自在」の車内空間、移動体験の革新に挑む先進企業の最前線に迫る

座席の横にセントシンクを設置した展示も(ダイキョーニシカワ)

自動車産業が電動化や自動運転に象徴される「100年に1度」の変革期を迎える中、多彩な技術で快適な車内空間や乗り心地を実現する取り組みも着々と進んでいる。それを印象付ける舞台となったのが、21~23日までパシフィコ横浜(横浜市西区)で開かれた「人とくるまのテクノロジー展2025 YOKOHAMA」(主催=自動車技術会)だ。移動体験の革新に挑む出展各社の最前線を浮き彫りにする。

車窓がプラットフォームに

会場で存在感を放っていた1社が、現実と仮想空間を融合するXR(クロスリアリティー)のプラットフォーム開発を手がけるスタートアップのDUAL MOVE(デュアルムーブ、東京都千代田区)だ。

中でも目を引いた技術が、開発中の「透過型裸眼3Dディスプレイ」。裸眼のままでもホログラムのように立体的に浮き上がる3D(3次元)映像を車の窓に表示する技術だ。

透明なガラス上にコンテンツを表示する透明有機ELディスプレーに、協力企業と開発中の視差を作り出すフィルムを貼り付けた構造という。

視野に入れるのは、EVが普及すると見込まれる2030年頃。フロントガラスから見える走行風景を、複数人で楽しめるようにすることを目指す。

今回のディスプレーで実現する体験は、娯楽にとどまらない。例えば、グルメサイトの情報を、走行中に通過する飲食店に重ね合わせて表示することも考えている。佐藤塁代表取締役は「窓を介した現実世界と情報の融合が新たなプラットフォームになる」と、車窓の可能性を広げることに意欲を示す。

デュアルムーブでシニアマネジャーを務める安田竜規氏は「まだ一人用。複数人での利用を実現するために、ディスプレー自体も開発中だ」と説明。同時に、24方向から視聴できる大型ディスプレーの実験も行っているという。

透過型裸眼3Dディスプレイは、自動車エンジン用ピストンリング大手のTPR(同千代田区)の出資を得て研究開発中で、車内の快適性を高めようとパーソナライズ(個別対応)化の技術開発にも力を入れている。

五感に訴える運転環境

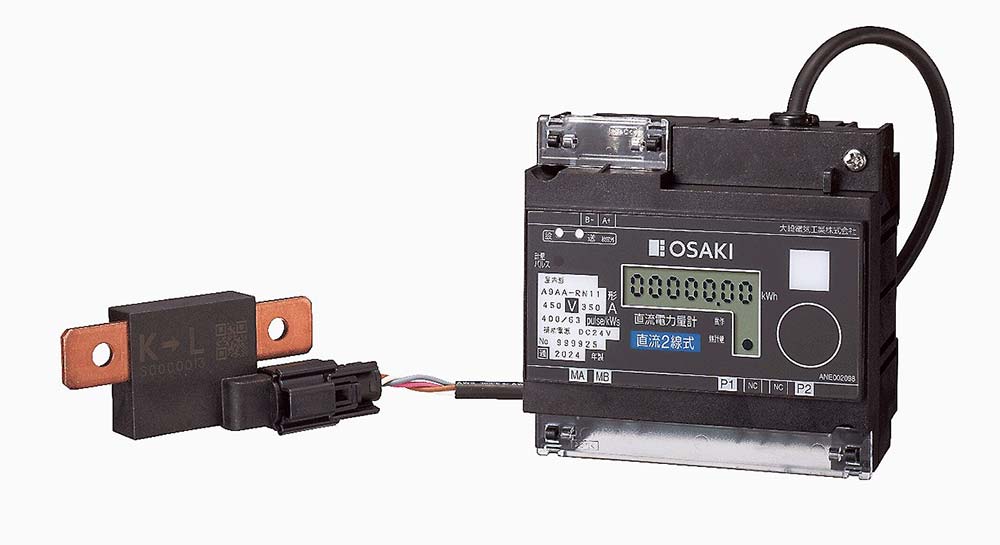

自動車樹脂製品などを製造・販売するダイキョーニシカワ(東広島市)は、心拍の状態を基に装着者の気持ちを推定し、「リラックス」「活発」など4種類の状態を促す香りを噴霧する「Scent Sync(セントシンク)」を展示。その機器を、運転席と助手席の間に設けられたコンソールに組み込んだ。

セントシンクには、心拍を計測しやすく改造した既存のスマートウォッチを採用。一般の量産車への実装を想定し、スマートウォッチの所有の有無に左右されないよう、車載センサーやステアリングから運転者の心拍を計測することを目指している。

発案者のR&D本部 第3研究開発部デザイン開発Grの中井暁未花デザイナーは、「快適空間をどう作るか考える中で、五感に訴えかける香りの役割は大きいと考えた」と語る。嗅覚は視覚や味覚とは異なり、直接的に前頭葉に届くことに着目。車内にいる人への効果が大きいと考えた。セントシンクに使っているアロマは、中井氏が自ら調合するという力の入れようだ。

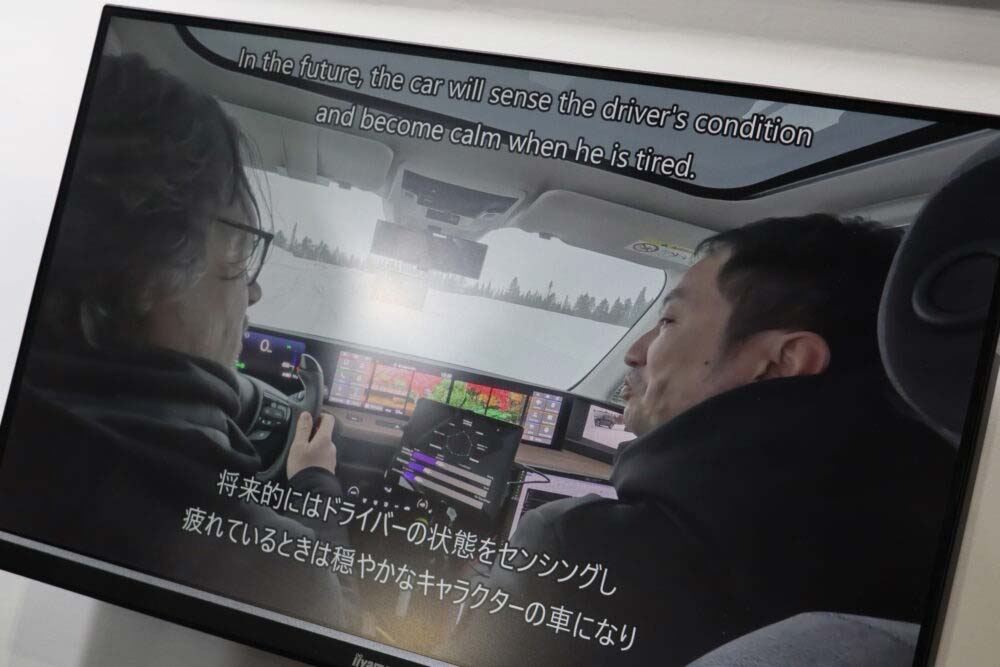

車両の特性を好みに変える先進技術を展示したのが、自動車部品大手のAstemo(アステモ)だ。

これは、「ダイナミクス統合制御プラットフォーム技術」と呼ぶ技術。車両の安定性やコーナーを曲がる際の「内向き感」といった走行時の体感をタブレットの操作で簡単に調整できる。ステアリングやサスペンションを自動制御し、理想の乗り心地を再現してくれる。ドライバーの状態をセンシングし、車両の状態を変えることも可能だ。

アステモ芳賀事業所でエグゼクティブコーポレートオフィサー車両設計統括本部長兼技術開発統括本部シニアチーフエンジニアを務める関野陽介氏は「(運転手らの)気分や時間帯、場所などに応じて、望む車の動きに自動的に制御できるようになると考えている」とアピールした。