2025.09.30 【電波新聞75周年特集】75年 これまでとこれから 家電流通

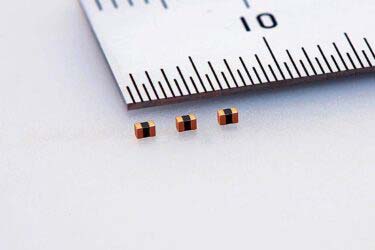

家電と家具を融合した展示なども始まっている(写真はヤマダデンキ)

家電量販店 価格よりも接客を重視

家電流通各社は、少子高齢化に伴う人口減少が続く国内市場の中で多様化する消費者の課題に寄り添いながら解決に向け支援していく取り組みが求められる。国内家電小売市場はこの先も大きく伸びない半面で家電は生活必需品でもあることから、これからは消費者の生活に価値を生み出す提案を進め実売につなげていくことが企業の成長には欠かせなくなるだろう。家電量販店も地域電器店も顧客に寄り添った提案ができるかがカギを握る。

国内家電小売市場は約7兆円規模で微減傾向にある。家電販売も多様化し、家電量販店や地域電器店での店頭販売に加え、インターネット通販が拡大。ホームセンターなどの日用雑貨ルートでの販売もある。これまでは家電メーカーの発売する商品を販売していたが、この数年は大手家電メーカーに加え、中国をはじめとした海外メーカー、国内でもデザインや機能に特化した専業メーカーや新興メーカーの家電も増えている。家電量販店が自社で企画開発し商品を発売するプライベートブランド商品も広がりを見せている。

市場環境をみると少子高齢化により人口が減少する半面で、単身世帯や2人世帯といった小世帯が拡大している。都市部の住宅事情も変化しており、狭小住宅の増加もあり、従来のような大容量、大型の家電が必ずしも設置できないこともある。小世帯家族は、若年層だけでなく、子どもが独立した中高年層も多い。こうした市場環境の変化に小売り各社がどのように対応していくかが課題になってきている。

最近の家電は大半が壊れてからの買い替えになるため、購入時にいかにして商品価値を提案できるかがカギになってきている。一度購入した家電を長く使うため、価値の高い商品を選ぶ人が多くなっていることも背景にあり、生活シーンに合わせた商品の提案力が求められている。

世帯構成の変化に対する対応も必要になってきた。これまでの家族向けに大型の上位機を提案する流れから、多様な生活シーンに合った価値を提案する流れに変わりつつある。実際に小世帯層からは小型で高機能なものを求める声もある。商品提案も大きく変える必要性が出てきている。

この1~2年で小世帯向けの商品も増えてきた。今年はパナソニックが小世帯向け商品展開を本格化したほか、シャープや東芝ライフスタイルも中容量の製品群を拡充。とがった機能を搭載した調理家電も開発してきている。あわせて各社が力を入れているのが体感型の提案だ。いかに実物を店頭で体感してもらうかがカギになっており、各社とも実演を重視した提案を本格化している。

家電量販店も各社が次の成長に向けた施策を打ってきている。家電販売だけではこの先の成長が見込めない。各社が進めるのは生活に関する商品をそろえていくこと、多様化する消費者ニーズに応えていくことだ。

主要家電量販店各社はインターネットと実店舗を連携させた販促を重視していくとともに、店頭での接客力を高め付加価値の高い商品販売に力を入れている。

業界トップのヤマダホールディングスは、家電からリフォーム、家具、住宅まで「くらしまるごと」を提案する新業態店「ライフセレクト店」の出店を加速している。生活に関わる全てをそろえていく施策で、他業界の大型商業施設との連携も進め、家電を起点にした総合的な提案を進める。

自社オリジナルブランド商品(SPA商品)とPB(プライベートブランド)商品の開発にも力を入れ、洗濯機や冷蔵庫など商品群を拡充しており、今後も商品をさらに増やす計画だ。

エディオンは、家電からリフォームまでの提案を強化している。同時に家電に関するサポートも充実し、家電の訪問修理やエアコンクリーニングといったサービスを強化する。PB商品「イーアングル」の商品群も拡充しており、家電メーカーの隙間を縫った商品展開で支持を得ている。リフォーム事業も強化。LIXILとの協業も進み、家電に次ぐ事業として展開を加速している。

家電販売を中心に進めるケーズホールディングスは、店頭接客に注力するとともにデジタル販促を強化。「ケーズデンキあんしんパスポート」の会員拡大を目指すとともにアプリ版も提案することで顧客の囲い込みを図っている。

上新電機は、リアル店舗とECとの融合を図るとともにデジタル化を加速。リフォームを新たな柱にする施策を打つ。今後は接客力が重要になるとみており人材育成にも力を入れていく考えだ。

ビックカメラは、現場主導型の体制に変更し接客を含めた店づくりを強化している。ECも再強化し顧客の拡大を狙う。コジマは接客力の向上に努めながら、住設、EC、法人の3事業を拡大する戦略を立てている。接客力を高めるための独自研修などを強化し、店頭での対応力を高める。

ヨドバシカメラは、実店舗とインターネットの融合にいち早く取り組むとともに、体感型の売り場づくりに注力。豊富な品ぞろえと商品知識力の高い接客に取り組む。美容や日本酒などの新業態店も展開し新たな店舗の在り方を提案している。

量販店各社とも価格よりも接客を重視した展開に移行してきた。ネットを活用しながら来店促進につなげリアル店舗の良さを訴求している。この先は店舗開発も課題で、スクラップアンドビルドで店舗効率を高めながら集客を高めることが求められている。

地域電器店 地域のコミュニティー

地域電器店はこれまで以上に顧客接点を増やしながら、取扱商品を広げつつ、地域のコミュニティー的な役割を果たすことが重要になる。

また、従業員の働き方が改善されるツールの活用など働きやすい環境を構築することが事業を続けるポイントとなりそうだ。

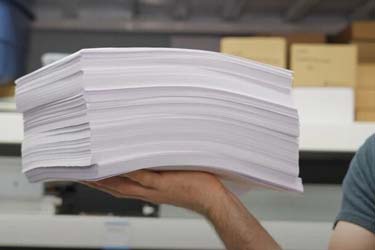

SNSなどデジタルツールが普及する中、顧客接点もSNSを活用するだけでなく、チラシや瓦版などこれまでのアナログツールも合わせて使用することが重要になりそうだ。瓦版では、店主の顔が見える情報を掲載。アトム電器RAKUTO店(京都市山科区、木村伸之社長)は、月に1度ニュースレターを配布。現在143号。「顧客はレターを楽しみにしている」(木村社長)と好評だ。次号の発行を楽しみにしている客も多く、顧客とのつながりを太くするツールとして活躍しそうだ。

顧客の困り事やニーズが多様化する中、家電製品だけでなくオール電化やリフォームなどの住宅設備商品、高齢者をサポートする介護用品への取り扱いも重要だ。リフォームは水回り商品だけでなく屋根や壁、駐車場、門扉などエクステリアのニーズも高まっている。店としては関連する知識を付けると共に、工事ができる事業者との連携も必要だ。

地域のコミュニティーの役割を果たすため、店内に人が集まることができるスペースを設ける店も増えた。

働く現場ではスケジュール共有システムなどデジタルツールを取り入れ、業務効率化を図る店も増えている。一部の店では生成AIを活用し、業務改善につなげる店もある。

電器店の強みは、客の家の中に入ることができること、工事の対応力、きめ細かな活動ができること。そして、地域の顔となっている信頼性。これまでの強みを生かしつつ、顧客との絆を深める活動に取り組むことが重要だ。

無料会員登録するとこんな記事が読めます