2025.02.13 日本酒の味を視覚化、“サケ”測定サービスを開始 TDK

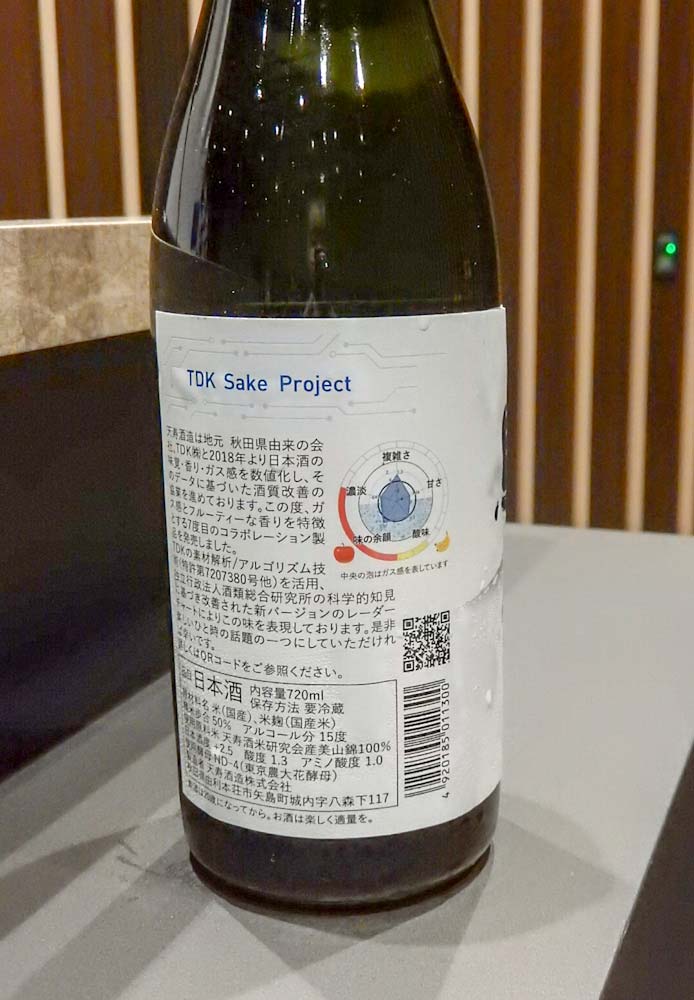

レーダーチャートがラベルに印字された天寿酒蔵の「鳥海山」

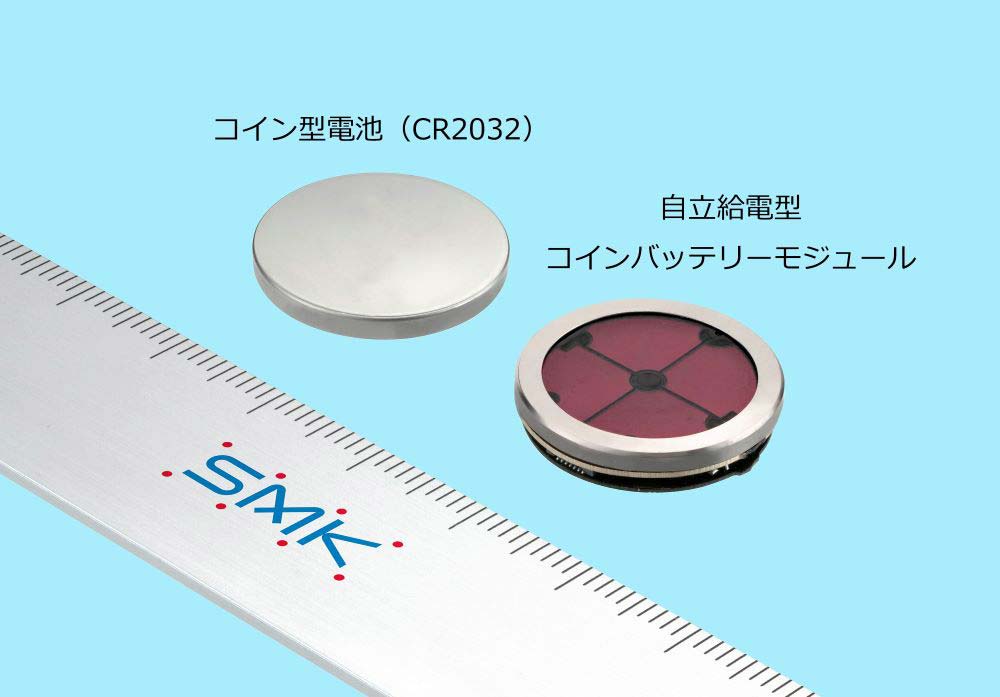

TDKが、日本酒の味わいを視覚化する事業に乗り出す。13日、社内ベンチャーの一環として、日本酒の味覚・香り・ガス感を視覚化するシステム「Sake Sensing System(SSS)」を開発したと発表。SSSを活用した日本酒測定サービスを今月から開始することを明らかにした。

「TDKの根底にはベンチャースピリットがある。社内ベンチャーのテーマとして、創業者の出身地であり、主力製造拠点がある秋田の代表生産品目である日本酒とその課題に着目した」。同日、東京都内で行われた会見で、技術・知財本部の兼森庸充日本酒プロジェクトリーダーは、日本酒測定サービスに乗り出す理由についてこう説明した。

SSSは、日本酒の味を構成する「複雑さ」「甘さ」「酸味」「味の余韻」「濃淡」などを解析。日本酒の味、ガス感、香味を独自デザインのレーダーチャートで一括表示する。

液体クロマトグラフィーやイオンクロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの解析装置を用いて約100種類の成分測定を行い、独自開発のソフトウエアに取り込んでレーダーチャートとして抽出する仕組みだ。「味だけでなく、香りやガス感も一括で表示することで、より人間の感覚に近い形で味わいを表現できる」(兼森氏)。

システム開発では、日本で唯一の国立アルコール研究法人である酒類総合研究所(広島県東広島市)の協力のもと、日本酒に対する科学的知見を活用。秋田県の天寿酒蔵との概念実証を通じて、80%以上の納得度を実現している。

顧客ターゲットは酒蔵を想定。SSSで測定したレーダーチャートを、酒蔵が発売する日本酒のラベルにつけてもらう狙いで、TDKは同日、自社Webサイトに酒蔵向けの問い合わせ窓口をオープンした。

「消費者が日本酒を購入するきっかけづくりを行い、日本酒市場の活性化に貢献したい。市場が活性化すれば、日本酒がさらにおいしくなり、日本酒市場がさらに成長する」(兼森氏)。

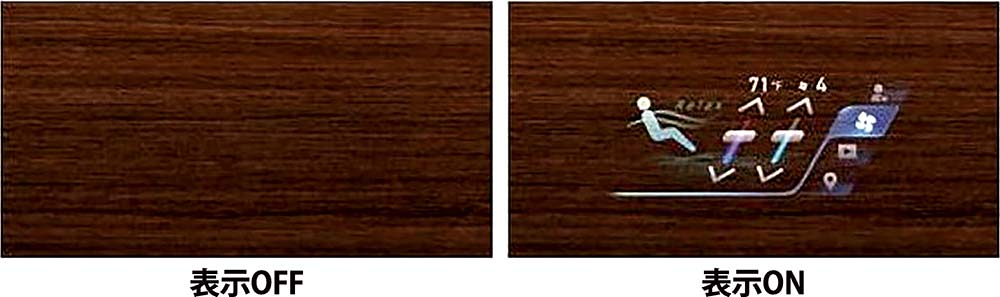

SSSの活用は酒蔵側にもメリットがある。消費者と効果的・効率的にコミュニケーションを取ることができるほか、酒蔵が伝えたいストーリーを味わいに絡めて視覚的に表現できる。酒蔵のストーリー性を強化したり、日本酒の味わいを定量的に管理したりすることで、酒質のさらなる改善も期待できるという。

SSSは、2025年収穫米を使った日本酒の製品コンセプトから酒蔵をサポートする計画。酒蔵側のスケジュールとしては、今年9月に仕込み、11月に出荷を開始。26年4月に最終仕込みを予定する。サービスを活用した日本酒の第1弾として、天寿酒蔵の「鳥海山」(純米大吟醸)が今年3月に市販される予定だ。

新規に取り組むこの事業では、消費者が日本酒を飲まない理由の代表例である「どんな味わいなのかわからない」という課題に対し、「日本の文化である日本酒を誰でも楽しめるように、TDKの技術で味わいをわかりやすくする」ことを目指している。