2025.08.23 子ども版ビジネススクールに熱視線 不確実な時代を生き抜く力を伝授

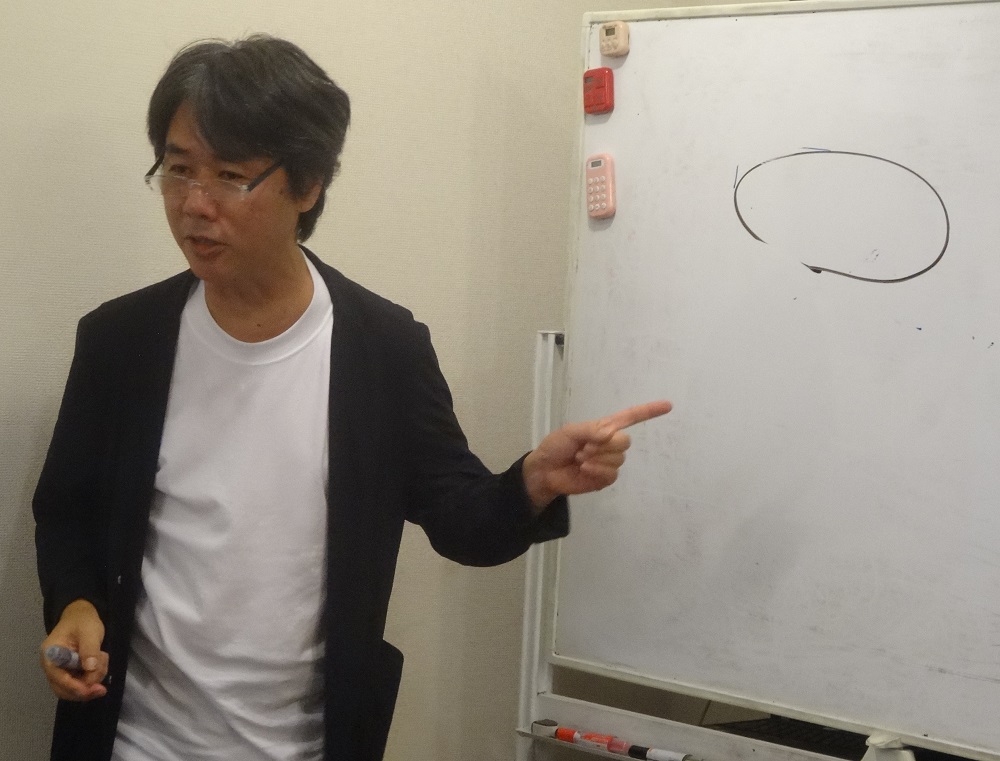

授業をする谷藤氏 この日はJavaスクリプトを使ってゲームを作っている

学校で教えない社会の知識を伝授する子ども版ビジネススクールに注目が集まっている。C60(シーロクマル、東京都千代田区)の「子ども社会塾」で、プログラミングやコミュニケーションなど実社会に役立つ多彩なスキルを身に付けられる。同社代表取締役で塾長の谷藤賢一氏を取材し、社会塾に込めた思いを聞いた。

◇ ◇

「プログラミング」「社会・人間関係の仕組み」「お金の仕組み」――。同社は小学3年生~高校3年生を対象に、多彩なテーマの授業を週... (つづく)